Виденное наяву - страница 10

И с каждой новой фразой, которые Иоселиани произносил с чеканной жесткостью, Рита распрямлялась, слез как не бывало, она с расширенными глазами слушала Иоселиани и как-то совсем по-другому прижала к себе девочек, не в порыве скорбного отчаяния, а с какой-то невиданно собранной решимостью защитить их.

Был ли это гениально прочувствованный Отаром момент, требующий именно таких слов и такой интонации, или в основе его душеспасительной речи лежал веками проверенный грузинский поминальный ритуал – мне неизвестно.

Одно скажу: этот урок я запомнил навсегда.

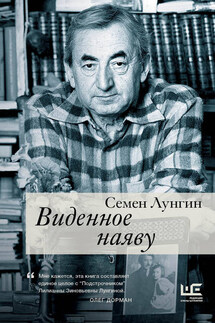

Не знаю ничего о том, как писалась книга, названная строкой из стихотворения Пастернака. Составлял ли Семен Львович ее “поэпизодный план” и потом разом брался за написание текста? Или в разное время и в разных обстоятельствах записывалось то, чем хотелось поделиться, а уж потом, пользуясь его терминологией, искалась динамика сцепления отдельных блоков. Кажется, что часть, повествующая о секретах писания литературы для кино, сшита более крепкими нитками. Ее лучше читать в один присест, а уж потом – с карандашом, делая выписки, которые пригодятся тому, кто пленен магией (это реверанс автору) театра и кино. В первой половине более рваный ритм, между фразами много воздуха. Ее можно читать кусками, оттягивая удовольствие от знакомства со следующей главой. Последняя треть текста – “Избирательная память” – залетела сюда из какой-то другой книги, очень хорошей, но другой. Об этом не трудно догадаться по тому, что написана она в другой интонации, в ней есть повторения примеров, приведенных раньше, а главное – в заключении второй части сказано: “мы подошли к концу книги”.

Это очевидно и по точно выверенной и полной смысла композиции. Выстроена арка, начало которой – рассказ о друге, с которым связана жизнь, а завершена она страницами о его потере. В эту арку вошло все, что хотелось рассказать о них. О себе. О профессии.

Так что под титлом “Виденное наяву” читатель найдет и законченное произведение Семена Лунгина, и несколько замечательных повествований, которые расположились тут по праву памяти. Она ведь не спрашивает, когда и где вступить в свои права. Живет самостоятельной жизнью, как эти заметки Семена Львовича о дорогом и памятном.

Они, хоть и поданы отдельно, в сознании монтируются с содержанием книги, за которой следуют. История семьи, родителей Семена, одноклассника Лили поэта Давида Самойлова, новелла под названием “Как я стал взрослеть” – все это дополняет, поясняет, проявляет, бросает особый отсвет на содержание книги.

А еще портрет писателя Соколова-Микитова, личностью которого Лунгин был увлечен, и, наконец-то, подробное описание дружбы с человеком, который, как Илья Нусинов, был для него важен и незаменим. С ним он также встретился в молодости и не расставался (в этом случае, к сожалению, только душевно) до конца его дней.

Это Вика, Виктор Платонович Некрасов! Автор “В окопах Сталинграда”. Он был для Семена Львовича, как и для многих, знающих писателя, камертоном честности, смелости, мужественности, неподкупности и – позвольте воспользоваться выходящим из моды словом – порядочности.

Последний рассказ о том, как автор спас тонущего в море человека. Заканчивается он словами, смысл которых трудно недооценить. В них отчетливо слышна перекличка с ведущей мелодией бесконечно нужной сегодня книги “Виденное наяву”: