Читать онлайн Теему Кескисарья - Война «шляп». Очерк Русско-шведской войны 1741–1743 гг.

TEEMU KESKISARJA

HATTUJEN SOTA

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ SILTALA

HELSINKI

Перевод с финского:

д. ф.н. Надежда Станиславовна Братчикова

Научный редактор: к.и.н. Олег Александрович Зимарин

Перевод выполнен по изданию: Teemu Keskisarja. Hattujen sota. Helsinki: Siltala, 2022, на основании договора с автором.

Фотоиллюстрации, размещенные на вкладках, предоставлены издательством «Силтала».

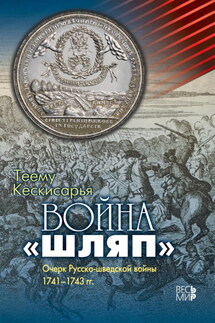

В оформлении лицевой стороны обложки использованы: рисунок неизвестного автора «Сражение при Вильманстранде 1741».

(https://commons.wikimedia.Org/wiki/File: Battle_of_Villmanstrand_1741.jpg);

а также реверс российской памятной медали, посвященной заключению Абоского мира, с текстом:

«В память заключенного с Швециею вѣчного мира въ Абовѣ 1743 году авг 7 дня Крепчяйшимъ союзомъ. Река Кимесъ Сия ест граница меж обѣих государств».

© Teemu Keskisaija, 2022

© Издательство «Весь Мир», перевод на русский язык, 2024

Введение

Выражение признательности

Мирке Харьюле за комментарии к темам российской военной истории и пояснения в отношении существующих в литературе разных точек зрения, а также за обзор и реферирование литературы на русском языке. Прошу Мирку Харьюла не винить автора в небрежности и излишнем упрощении материала.

Урпо Оксанену за идеи и концепции, рожденные его многолетними занятиями краеведением.

Ханне Саловааре за изучение и перевод дневников XVIII века, которые, будем надеяться, опубликуют.

Комитету «Туомаринкюля 1742» и приверженцам Каролинской эпохи за безнадежную, но мужественную борьбу со шведской короной.

Юхани Сарсиле за комментарии к цитатам на латыни и Тапани Сипиле за объяснение медицинских вопросов.

Рику Кауханену, Матти Сеппяле и Аймо Линдфорсу за советы и предоставление материалов.

Маркку Пихлаяниеми за подлинный профессионализм в работе с особо сложными архивными источниками, и Кайее Каутто, Айно Кескисарья, Сакари Линтунену и Эеве Тамми за значительный вклад в работу, высокое физическое и умственное напряжение.

Тем, кого не упомянул, но про которых, надеюсь, вспомню и поблагодарю отдельно.

Пояснения

Я придерживался юлианского календаря XVIII века, который отстает на десять дней от григорианского[1]. Пересчет дней уточнил бы времена года для современного читателя, но это привело бы к путанице в ссылках на даты писем и протоколов.

«Кустаа» и «Каарле» – имена хотя и привычные – неприемлемы для современных экспертов и не соответствуют нормам старофинского языка. Если Густав и Карл раздражают читателя, то приношу свои извинения. Я не одобряю языковых изменений постфактум. Использование имен Кустаа Маури, Юхана, Танели и Юрьо Мауну, по сути, ведут к замене Карла Эмиля Левенгаупта и императрицы Елизаветы I на Калле Эмели Левенхаупта и на Лийсу I. Людей надо называть их собственными именами. Вот любопытно, если Финляндия станет англоязычной, будут ли нынешнего президента Ниинистё называть «Соул», а не Саули[2].

В архивных источниках написание имен и фамилий офицеров постоянно меняется, поэтому я унифицировал их, опираясь на матрикулы А. Левенгаупта, Вириландера и Котивуори. Лингвисты, полагаю, обнаружат у меня ошибки[3].

В названиях географических мест мне пришлось использовать архаизмы, особенно при описании городских районов и шведоязычных приходов вдоль Королевской дороги.

В сносках на финский язык переведены отсылки, которые являются важными с точки зрения источниковедения, например Суждение (Tuomio) и Комментарий (Vastine). Такие слова, как Libellus, Exeptio, Relatio, Duplique и т. д., мною сохранены, так как под другими терминами последующие исследователи вряд ли найдут их в архивах.

В книге редко встречаются устаревшие меры длины и веса. Они не затрудняют понимание текста. Локоть составляет примерно 60 сантиметров, верста – немного более километра, скандинавская миля – около десяти верст, т. е. примерно 10,6 километра; фунт равен немного более 400 граммам; ливонский/ганзейский фунт – 20 фунтам, т. е. около 8,5 килограмма; бочка (например, зерна) составляет около 160 литров.

Вопросы высшего разума

Почтенное поле в столичном районе Туомаринкюля (швед. Домарбю) хранит память о красоте и о нищете человеческой жизни. Каждый комочек его земли пропитан потом пахарей и окутан дрёмой пастухов. Поле плодоносило, но взамен калечило и втягивало жизненную силу. В зарослях по его сторонам занимались любовью и зачинали незаконных отпрысков. Небольшой водопад плещет проклятьями, счастливыми перекурами работников, дарует свежесть глотком воды и похмельем после совместной работы. Вокруг колосится рожь и покоится военная история. На этой сцене в августе 1742 г. десятки тысяч пеших солдат и конников решали судьбу Швеции, России и Финляндии.

Битва в Домарбю не входит в программу общего образования, по крайней мере моего. На протяжении 15 лет я ежедневно гулял по этому полю с детьми и собаками, и размышлял о прошлом, ничего не зная о Войне «шляп». Но однажды местные краеведы спросили: «Теему, почему бы тебе не написать об этом книгу?» Почему бы и нет.

Война 1741–1743 годов, вероятно, является наименее изученной в истории скандинавских стран. Огромное количество жертв той войны говорит о том, что она была не просто поражением, а настоящей жестокой кровавой игрой с гибелью массы людей. В Швеции написаны груды книг о риксдаге, дипломатии и о противостоянии партий «шляп» и «колпаков», но можно найти совсем немного сочинений о военной кампании[4]. На финском языке на эту тему найдется горстка исследований и статей, несколько книг, но, по моим сведениям, нет ни одного фолианта с подробными ссылками на источники[5]. Я собираюсь восполнить этот пробел, но не хочу ни перегружать книгу лишней информацией, ни сокращать ее чрезмерно.

Специализированные энциклопедии, посвященные Зимней войне, Войне-продолжению и Гражданской войне, составлены добротно. Возможно, в подобном издании о Войне «шляп» особой необходимости не существует. Так, особенности государственной формы правления в Эру свобод[6] меня мало занимают и не входят в сферу моих интересов.

Существуют богатые коллекции прекрасных книг об экономике, культуре и обществе Финляндии XVIII века. Я с глубоким почтением отношусь к ним. Мне пришлось сузить диапазон исследования, чтобы подробно описать пехотные полки, транспортные средства и кавалерию. Я также отказался от описания местных подробностей периода «лихолетья»[7], потому что это усложнило бы повествование. В центре моего внимания события 1742 года и действия основных войск в районах Кюменлааксо и Уусимаа[8].

Именно об этих событиях первоисточников достаточно много. Главным образом, опубликованы дневники. Материалов о Войне «шляп», связанных с Финляндией, сохранилось гораздо больше, чем о Северной войне. Существует много описаний и на русском языке. Национальный архив и Военный архив в Стокгольме буквально изобилуют рапортами, приказами, переписками, докладными, протоколами военных советов и трибуналов, объяснительными и отчетами командиров. Некоторые документы увидели свет впервые с 1740-х годов.

На этапе замысла книги у меня уже было понимание предстоящих проблем. Поле в Туомаринкюля – это больше чем деревни Брайтенфельд и Лютцен; переправа через Большой Бельт; города Лунд, Нарва, Полтава и пролив Руотсинсальми. В хрестоматиях должны быть темп и ритм. В случае с Войной «шляп» это невыполнимо. Рассказ о ней вызывает зевоту. Я бы сравнил описание событий с обвислым хвостом коровы, изголодавшейся за зиму. Но таким хвостом хоть мух можно отгонять. Движения мысли интереснее, чем передвижения войск. Что за думы роились под шляпами, колпаками, париками и во вшивых космах? Как же так случилось, что все мыслимое и немыслимое обернулось катастрофой, пошло прахом, бросая участников событий из огня да в полымя, оставляя их судьбы на волю случая?

Каково это было гарцевать по улице деревни Домарбю, будучи самым жалким полководцем во всей истории Швеции? Какое пойло плескалось в чаше страданий финского солдата? И вообще какой смысл был и есть в войне?

Некоему вселенскому разуму было бы трудно описывать Войну «шляп». Ему бы пришлось поинтересоваться, зачем это в ненастье изнуренные голодом оборванцы волокут какие-то штуковины из железа и бронзы, мучают себя и тварей божьих, топчут скудные всходы, плывут навстречу ветру, вязнут в топких болотах и толпятся в очагах заболеваний с одной лишь целью убить товарищей по несчастью. Почему бы им вместо этого не осушить земли, не попариться в сауне, не подурачиться, не оппонировать диссертации на латыни?

Я полагаю, что не найду ответов на вопросы высшего разума. Однако даже своим скудным умом я понимаю, что слова «разгорание» и «вспыхивание» применительно к войнам – это неверные слова. Войны не разгораются и не вспыхивают также естественно, как лесные пожары. Причиной являются люди. Я пытался поднять из пепла XVIII века движения души разжигателей, поджигателей, прыгунов в пламя, а также тех, кто заставлял прыгать, и тех, кто уже опалился.

На поле в Туомаринкюля 10 августа 2022 г.

Теему Кескисаръя

Глава I

Мать Свеа

Устам человеческим не перечислить всего, что Финляндии,

моей угнетенной родине, довелось испытать.

То, что мы, несчастные, видели, слышали и вынесли,

многократно превосходит все возможное.

Оно превосходит возможное в десять, даже в сто крат…

Мать Свеа! Когда велишь мне пережить

вновь безграничное страдание, не знаю я, куда податься.

Даниэль Юслениус,De miseriis Fennorum [Финляндия в бедствиях][9]

Зона, демилитаризированная бедностью

Трудно сказать, кто и что убило Карла XII, картечь или пуля. Но попадание было точным. Пуля пробила висок, прежде чем первое сердце страны остановилось от кровопотери. «На часах в Швеции было между двенадцатью и часом»[10]. Часовая стрелка единовластия остановилась, однако минутная стрелка не указала ни на сестру Карла Ульрику Элеонору, ни на ее супруга Фредрика I. На роль часовщиков уже претендовали сословия, которые оказались невинными свидетелями чудовищного поражения Великого сына войны[11].

Эра свобод породила яркий ранний парламентаризм, хотя и не демократию. На заседаниях риксдага 1720—1730-х гг. епископы и крупная буржуазия обладали властью, а высшая знать – наслаждалась полным превосходством. Грубые крестьянские зипуны терялись в веренице черных мантий, модных кюлотов, жабо и золотых пуговиц. Несуществующими свободами низших сословий здесь интересовались не больше, чем где-либо в остальном мире.

Несмотря на остановку стрелок часов и новую форму правления, Мать Свеа находилась на издыхании и стояла одной ногой в могиле, где уже покоились несколько сотен тысяч жертв войны. Швеция не занималась активной внешней политикой и даже не пыталась ее вести. Ништадтский мирный договор 1721 года был закреплен оборонительным союзом с Россией. Таким образом удалось избежать пары войн на Балтике. Ведущим поборником мира стал канцлер Арвид Горн. Его род уже давно обосновался на юго-западе Финляндии. «Нравственно свободный» Горн признавал слабость Швеции, хотя сам не был ни защитником финской национальной идентичности, ни безоговорочным сторонником мира[12].

Война проникла в костную и мозговую ткань организма шведского государства. Она не исчезла из поврежденных тканей после разгромного поражения. Выздоровление и восстановление были не самоцелью, а орудием мести, средством сатисфакции и реванша в будущем.