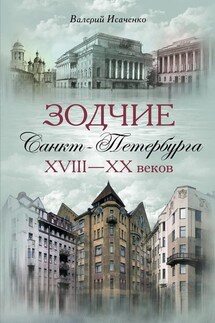

Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков - страница 25

Дом на углу улицы Ленина и Малого проспекта П.С., где проживал зодчий с семьей

Помимо возведения новых зданий, В.А. Косяков перестроил ряд существующих, нередко придавая им совершенно иную планировочную структуру. Так, в 1-м реальном училище (12-я линия, 5) он создал двусветный актовый зал, расширил другие помещения, изменяя отделку фасадов.

Василий Антонович Косяков плодотворно работал в области церковного зодчества. Новые приемы композиции, пластического и декоративного решения фасадов позволяют оценивать ряд созданных им культовых сооружений как вполне оригинальное явление в истории архитектуры. В 1890-х годах он построил храм Милующей Богоматери на Большом проспекте В.О., 100.

В становлении своеобразного подхода к раскрытию темы важную роль сыграло возведение в 1891–1899 годах храма Богоявления на территории порта (Двинская ул., 2), спроектированного при участии брата Владимира. Стены этого монументального, компактного сооружения были облицованы красным кирпичом, украшены мозаикой, изразцами и коваными решетками. Удачно найденные соотношения центральной главы церкви и четырех малых позволили создать выразительный силуэт, что всегда было предметом особой заботы русских зодчих. В выполнении богатой отделки фасадов и интерьеров участвовали видные мастера того времени, в том числе известный мозаичист А.А. Фролов.

Архитектор нередко шел по пути демократизации облика культовых построек, придания их фасадам характер светских зданий. В особой степени это можно проследить на примере создания подворий – своеобразных «филиалов» монастырей. Так, в 1900 году по проекту, выполненному В.А. Косяковым при активном участии братьев, было завершено продолжавшееся пять лет строительство Киево-Печерского подворья. Его и ныне можно видеть при выходе 15-й линии Васильевского острова на набережную Лейтенанта Шмидта.

В рецензии на постройку (журнал «Строитель», 1897, № 1–2) отмечалось, что автор, «мастерски выдержав единство в обработке столь разнородных строений, как храм и жилой дом, связав их в одно целое, нашел возможным одною лишь умелою трактовкой форм придать каждому из них внешность, сообразную с их внутренним содержанием». Определенное новаторство зодчего проявилось в применении пересекающихся арок для поддержки главного барабана, что позволило обойтись без установки пилонов.

Постройка храма Подворья Киево-Печерской лавры. 1900 г.

Фасады сооружения воспринимаются как энциклопедия приемов древнерусского зодчества, использованных с большим мастерством, хоть и несколько суховато. При богатой отделке (архитектор применил излюбленный им желтый кирпич для стен, 14 сортов лекального кирпича для колонн, изразцы и мозаику) главным качеством произведения оставались «солидность и простота».

Другое подворье Староладожское, возведенное в 1900-е годы (современный адрес – Нарвский пр., 1), также представляет собой комплекс зданий, объединяющий пятиглавую церковь в московском стиле со звонницей и жилым домом. Внешний облик сооружений определяется не только живописным силуэтом, но и применением как светлого отделочного, так и лекального кирпича, цемента в наличниках, радомского песчаника. Аналогичные приемы отделки характеризуют и усыпальницу Новодевичьего монастыря (1907–1912 гг.) на Московском пр., 100.

Морской собор в Кронштадте. 1912–1913 гг.

Одной из самых значительных работ Василия Косякова, принесшей ему заслуженную известность, стал Морской собор в Кронштадте (1902–1913 гг.), задуманный как памятник героям русского флота. Хотя вопрос о его создании поднимался еще в первой трети XIX века, лишь к концу столетия был создан комитет для сбора средств, большая часть которых пожертвована членами Морского ведомства. Провели два конкурса, которые не дали желаемых результатов. Был отклонен и проект А.О. Томишко. Тогда и обратились к В.А. Косякову. Зодчий, большой знаток византийского искусства, изучив в натуре культовые постройки Константинополя, создал проект по образцу храма Святой Софии – со сходным планом, но иным соотношением частей.