Зодчие Санкт-Петербурга XVIII – XX веков - страница 36

Отстаивая необходимость дальнейшего развития конструктивных и образных начал современной ему архитектуры, Сюзор неустанно подчеркивал, что поиски в этом направлении вытекают «из духовных и материальных потребностей общества» («Неделя строителя», 1901, № 34).

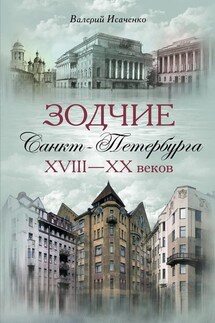

Пантелеймоновская улица (Пестеля), д. 13–15

В 1898–1900 годах по проектам зодчего были сооружены два крупных дома (для В.А. Ратькова-Рожнова); их нынешний адрес – ул. Пестеля, 13–15, и Кирочная ул., 32–34. Эти здания можно рассматривать как обобщение того лучшего, что было создано зодчим в конце XIX века, в период процветания эклектики. В то же время широтой авторского замысла, градостроительным размахом они уже принадлежат новому этапу. Плотно заполненные декором фасады, где применены фронтоны, рельефы, русты, круглая скульптура, служат в них лишь внешней оболочкой, которая прикрывает рациональную структуру крупных, подлинно столичных сооружений.

В обоих случаях Сюзор использует характерный для него прием – объединение двух корпусов огромной, как бы триумфальной аркой. Только здесь она связывает пространство улицы и двора, повышая их значимость. И не случайно внутренние фасады этих комплексов столь же пластически насыщены, как и внешние.

Композиция на улице Пестеля асимметрична. Над аркой – жилой этаж, решенный в виде своеобразного аттика. Нижний уровень акцентирован большими окнами. Круглая скульптура и рельефы по тональности почти не выделяются из общего цветового решения – особенность, свойственная и многим современникам зодчего. Сравнительно невысокие русты в нижней части здания соотнесены с большими швами, что образует глубокую светотень.

Образное единство присуще и домам на Кирочной улице, имеющим симметричное построение. Строгий ритм архитектурных и декоративных элементов (фронтоны, наличники, пилястры, скульптура), активно выступающие эркеры с большими окнами придают комплексу определенное величие. Над аркой, объединяющей корпуса, – два жилых этажа. Часть здания со входом во двор пластически сильно насыщена. Если в домах на улице Пестеля пространство развивается в глубину, то здесь размеры двора (как и пропорции окон в эркерах) приближаются к квадрату. Сочная пластика дворовых фасадов продолжает решение главного фасада.

В обоих произведениях Сюзора сказались творческая смелость автора, новаторское стремление преодолеть как дворцовый характер прежних дворянских особняков, так и будничность, прозаизм большинства доходных домов конца XIX века.

По проекту П.Ю. Сюзора были возведены жилые здания для среднеобеспеченных слоев населения на Васильевском острове (8-я линия, 29, и Косая линия, 15а), дома с дешевыми квартирами (на углу улиц 10-й Красноармейской и Дровяной).

Мастер широкого диапазона создавал также производственные и общественные сооружения. Образцы промышленных зданий сохранились на ул. Воинова, 56–58, и Кожевенной линии, 28–32. Среди лечебных учреждений – гомеопатическая больница на ул. Рентгена, 6, комплекс на 13-й линии В.О., 52, городская детская больница на Б. Сампсониевском пр., 67, завершенная М.И. Китнером, и ряд других объектов.

Сюзор был известен как активный сторонник и строитель бань; в числе осуществленных – Белозерские (ул. Кропоткина, 1), Пушкарские (ул. Б. Пушкарская, 22), на наб. р. Мойке, 82, на ул. Некрасова, 14а. Некоторые из них задумывались как крупные культурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, прачечными, столовыми, читальнями. Так, специальный «дом народного здравия» был возведен в нынешнем пер. Ильича, 11.