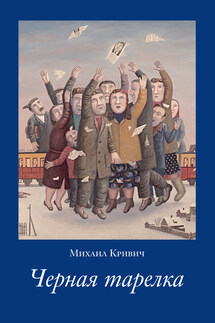

Черная тарелка - страница 32

Заготовлял туалетную бумагу Наум Григорьевич Цеппельман по собственной инициативе, не то что его кто-то уполномочил или назначило общее собрание квартиросъемщиков. По велению сердца делал это портной по профессии и большевик по призванию, эмигрировавший в начале тридцатых из Англии в страну победившего социализма.

Приехал он в коммуналку на улицу Чехова, чтобы принять участие в строительстве коммунизма на одной шестой части суши, но его порыв оказался невостребованным, и он строил брюки, пиджаки и жилетки приличным клиентам, а по вечерам мусолил «Правду» и обсуждал промусоленное с Ленькиным дедом Исером Рувимовичем Казановым. Тот был сапожником. Над обоими витала мрачная тень фининспектора, но тряслись они от страха порознь, поскольку тщательно скрывали друг от друга тайны своих домашних ремесел, известные, впрочем, всей квартире, а то и всему дому.

Вы будете смеяться, но в комнате рядом с клетушкой Наума Цеппельмана и его жены толстой Рахильки жил с женой, двумя взрослыми дочками и малолетним сыном, ровесником Лени Казанова, еще один портной, Вениамин Маркович Гиршпун, и он тоже был родом из Лондона, и его тоже черти занесли в Москву строить коммунизм – почему, скажите на милость, среди бесспорно мудрого, что не оспорит самый твердокаменный антисемит, избранного народа встречается так много идиотов?

К чести Вениамина Марковича, надо заметить, что в стране победившего социализма к нему пришло с годами некоторое просветление: в отличие от Наума Григорьевича, «Правду» он не мусолил, а использовал лишь по прямому назначению, то есть в сортире, партийные собрания не посещал, поскольку был исключен за отрыв от организации и неуплату взносов, но, согласно квартирным слухам, посещал по субботам синагогу, куда ходил пешком по Бульварному кольцу. Москвичи легко проследят его маршрут. Согласно тем же слухам, старик Гиршпун постукивал, и его в квартире побаивались.

Из славного отряда политэмигрантов следует упомянуть еще тетю Хесю, которая приехала в Москву по велению горячего коммунистического сердца из Палестины. Мало-мальски приличной профессии у нее не было, и она перебивалась переводами, поскольку в совершенстве владела не то семью, не то десятью языками, как тогда говорили, народов мира. Жила она и работала в темном, без окон, чулане при кухне, который, однако, считался помещением жилым, платила кучу денег за свет, днем и ночью поминутно вздрагивала, то от шума лифта за стеной – чулан тети Хеси соседствовал с лифтовой шахтой, – то от доносившегося с кухни тяжелого матерка милиционера Коли.

Померла она, как крот в темной норе, где-то в начале шестидесятых, сохранив веру в светлые идеалы, что привели ее в Москву из жаркой Палестины. И не узнала, что двадцать лет спустя в обратном направлении двинутся сотни тысяч ее соплеменников.

В тридцать седьмом, сорок восьмом, в пятьдесят втором таких политэммигрантов брали пачками. Сохранилась, дай Бог, одна семья из десяти. Правда, из Ленькиной квартиры забрали только портного Цеппельмана, а портной Гиршпун умер своей смертью. И его жена тоже. Остались две дочки – Мира, она же Машка, и Фрида. И на их попечении маленький Соломон, его в квартире для благозвучия, что ли, все звали Сережкой.

Колоритнейшей фигурой была эта Фрида – хорошего мужского роста, неохватные бедра, бюст, как карниз сталинской высотки, «шестимесячные» рыжие кудри, огромный жадный до засосов рот с ярко накрашенными губами и рояльной клавиатурой зубов, в которых всегда зажата примятая дымящаяся «беломорина».