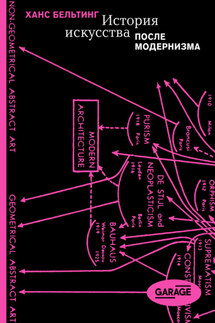

История искусства после модернизма - страница 14

Ханс Бельтинг,

2003

Часть I

Модернизм в зеркале современной культуры

Глава 1

Эпилог к искусству или к истории искусства?

Когда кто-то сегодня высказывается об искусстве или об истории искусства, то любой тезис, предлагаемый читателю (возможно, даже пока потенциальному), заведомо будет обесценен другими тезисами, коих может быть сколько угодно. Сейчас вообще нельзя высказать мнение, чтобы оно уже не было представлено кем-то в другой форме. Поэтому решив занять определенную позицию, лучше всего придерживаться ее и просто смириться с тем фактом, что кто-то может счесть ее ошибочной или, наоборот, согласится с вами, но при этом превратно поймет. Сегодня время монологов, а не диалогов. Естественно, общие темы все еще имеют место, но вопрос, что подразумевают под ними те, кто их поднимает, остается открытым. К таким темам относятся эпилоги. Они уже давно в моде, так что во времена эпилогов лучше всего писать эпилог. Предмет его второстепенен, будь то конец истории, конец модернизма или конец живописи. Важна лишь все еще продолжающаяся потребность в эпилогах, характеризующая время. Там, где не обнаруживается ничего нового, а старое – не более чем старое, всегда уместен эпилог. Но сегодня это еще и маска, позволяющаяся делать оговорку по отношению к собственным тезисам, чтобы не злоупотреблять терпимостью читателя или слушателя.

Когда говорят об «искусстве» или «культуре», об «истории» или «утопии», то само понятие ставят в кавычки, чтобы, продемонстрировав необходимый уровень скепсиса, можно было и дальше его использовать. Или заранее ожидают, что им предъявят иную интерпретацию – никто не рассчитывает, что с ним/-ей согласятся. Ведь на любое понятие теперь прикреплена визитная карточка того, кто его использует, и тем самым любой общий концепт сводится к субъективному толкованию. Стоит заговорить о культуре, как тебе спешат разъяснить, что ее как таковой больше не существует, за исключением экономики и медиа. Сегодня понятия и тезисы постигла та же судьба, что уже давно постигла искусство: они могут быть легитимированы только в оговорке к собственному содержанию. Естественно, многие зарабатывают подкидыванием дров в общую дискуссию – и этим поддерживают в ней жизнь. Но сегодняшнее сознание, коль скоро оно отдает себе отчет в собственном содержании, имеет эпилогический характер, к каким темам и языковым нормам ни обратись, – как некогда на заре модернизма оно было прологическим, опьяненным будущим и нетерпимым к настоящему. В то время хотели покончить с историей (а сегодня так сильно боятся потерять), ведь модернизм, на приход которого тогда рассчитывали, уже успел стать ее частью.

Эпилог к тому, что некогда считалось образцом, сравнивает настоящее с идеалами, которым оно больше не соответствует. В нашем случае это культура модернизма: через нее мы по-прежнему воодушевленно себя идентифицируем, как наши предки самоидентифицировались через религию и идею нации. Эта коллективная идентичность отсылает нас не к конкретной части мира, а, скорее, ко времени – времени перелома и утопий, когда все взоры были направлены в некое идеальное будущее. Но утрата подобной перспективы означает не конец модернизма, а невозможность закончить его, ведь у нас нет альтернативы. Вот почему мне нравится термин sur-modernité (или гипермодерность), предложенный французским антропологом Марком Оже