Марфа - страница 32

А там гармонь не гармонь, сарафаны один другого краше. Ладно молодые, даже мы плясать, даром что возраст.

Вдруг ливень. Что за невозможное лето! Град летит отвесно, молотит, подскакивает, а в небе солнце, значит, можно под дерево, раз не гроза.

Жмется к животу теплом своим чей-то ребенок, так, что живот горит. Встаю покрепче, сутулюсь, как крышей закрываю спиной. Пять минут ливня, а мы насквозь, и снова музыка, песни, пляски. Вон там по луже топчет ногой, выдает «камаринского» мужик.

– Тебя зовут-то как?

Смотрит на меня снизу, улыбается. Называет мое имя.

Вот, думаю, прижмешь дитя пришлое, животу и тепло.

Девочка отстает, поднимает голову, глаза синего синей.

– Спасибо, я из-за вас не вымокла!

И по мокрой траве к отцу. Бежит, а брызги и комья земли из-под ног на голову.

– Почему тут так хорошо, так по-родному? А в больших городах хоть и пляшут, а все не так.

– Потому что тут нет никого случайного. Или жители местные, или как мы, знают, куда приехали.

Вот оно, лицо российской глубинки. Смотри и радуйся.

Наши насквозь мокрые дети хотят кататься на лошадях. Вынимают сухие кофты из сумок, вытирают ими не себя – лошадиные седла. У всех лица – как это солнце в грозу, а один отжимает воду из майки. Снял и крутит, а мышцы на спине играют. Смеется.

Тут у царских палат выбирай себе костюмы богатые. Сколько хочешь ходи, красуйся. И снова мы все вместе, и царь-то у нас, и царица, и царевен молодых выводок. Смотрю, красота. Все мои. Наши.

Держава.

Дома белой картошки полный горшок. С маслом картошка, рассыпчатая. Укропом посыпана, а вот и зелень разная. Шашлыка навезли – тут и утка, и индейка, и свинина постная. Мне бы лучше не есть, любоваться достаточно.

– Ты поешь, поешь. А то радость не полная.

Едим, пьем вино на улице. Приходим в дом, вдруг раз – гаснет свет. Зажигаем свечи. Поем песни русские далеко за полночь.

Открываю дверь в сени, а там чужой. Рыжий, крупный, кряжистый. А наш-то не знает других котов, как бы не вышло драки.

– Кыш, – гоню, машу тряпкой.

А он ни с места. Голову набок: «Мяу!».

Зову своих. Гоните залетного от греха, наш мирный, домашний, по породе доверчивый, а этот вон – с одной стороны вместо одного уха – два в лоскутах, он и нашего располосует.

Шикнули, кот развернулся, и впрямь большой. Удрал на чердак.

Беспокоюсь, что будет.

– Ничего, слезет.

На следующий день с утра орет кот сверху благим матом. Говорю, что ж вы чердак закрыли, так он там и сидит.

Пораскрывали все двери, вроде прогнали рыжего. Как уходил, не видал никто, но больше с чердака ни звука.

Через неделю хожу по участку за своим котом. Он лягушек гоняет, и вот одна кричит надсадно.

– Какой он у вас, до чего хорош! Да и вы за ним ходите, все видят. А вон у дальних соседей кот пропал рыжий. Они уж плакали, плакали. Но так не пасли, вот он и убежал.

– К нам приходил на той неделе, еле прогнали, – говорю, а сама в тревоге. Точно ли ушел с нашего чердака кот?

Иду домой, своего несу, к себе прижимаю. Мужу говорю:

– Полезай на чердак, вдруг он там? А по нему плачут.

Полез, проверил. Насыпал песка на все столы с чердака сквозь щели, пока по потолку топал.

– Нет там его, пусто.

Ну, нет так нет. Но нет и покоя. Домашний, значит, был кот, а я… Наваляла, матушка, себе говорю. Нехорошо сделала.

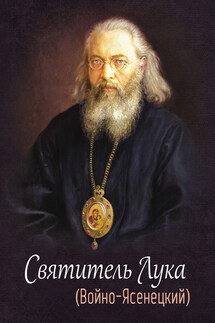

Смотрю через реку. Может, покажется Старец, даст знак. Но нет, опять плывет марево.

Тут как раз выпал день стрекоз. Парами летают, сомкнуто. Ни отдыха им, ни развернуться.