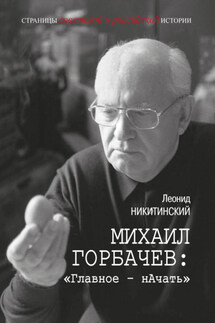

Михаил Горбачев: «Главное – начать» - страница 5

Об «объективности» в истории

Среди тех, кто осознанно прожил перестройку, нет никого, кто относился бы к Горбачеву иначе, чем личностно – в диапазоне от восхищения до ненависти. Я тоже не буду, да и не сумел бы, отказываться от личной симпатии к нему.

Требование объективности, предъявляемое обычно к журналистам и историкам, на самом деле до конца невыполнимо. Мы всегда ангажированы как минимум своими взглядами и убеждениями, которые сложились под влиянием исторических обстоятельств: места и времени рождения, воспитания, образования, самообразования и осмысления происходящего. Последние два (самообразование и мышление) позволяют эти взгляды корректировать и даже менять, что не раз, к своей чести, делал Горбачев. А добросовестность историка и журналиста состоит в том, чтобы отдавать себе отчет в собственной ангажированности, пользоваться, по возможности, разными источниками информации и приводить также другие точки зрения, отличные от своей собственной.

На протяжении всей перестройки, как и в последовавшие за ней времена, я был журналистом. В этой книжке я примериваю роль историка, но журналист и историк, по сути, выполняют одну и ту же работу. Оба заняты поиском, подтверждением, описанием и интерпретацией исторических фактов – начиная с решения вопроса о том, заслуживает ли тот или иной факт внимания.

Журналист, в отличие от историка-ученого, делает это прямо в потоке времени, и отсутствие дистанции не всегда позволяет ему все правильно оценить. Но для будущего историка, который получит преимущество отстраненности, журналистские репортажи, всегда более или менее субъективные, станут важнейшими источниками – подчас более ценными, чем документальные архивы. Работа журналиста рискованней: тот, кто обладает властью сегодня и закладывает фундамент истории на завтра, часто старается уничтожить противоречащие его версии «источники» прямо на корню.

В период перестройки мы написали массу глупостей, в том числе о роли в происходившем Горбачева, но большинство документов и свидетельств той поры так или иначе доступны. А публикация в те годы многочисленных материалов, касающихся периода сталинизма, показала, что и в более темные времена далеко не все можно скрыть.

Между тем отношение к истории, основанное на единственно возможной ее трактовке, снова приобрело характер идеологии, и возложение на Горбачева ответственности за развал СССР стало если не единственной, то преобладающей точкой зрения. Такая политика исторической памяти в очередной раз привела к тому, что история «ничему не научила народы». Возражая Гегелю, Василий Ключевский пишет: «Но она [история. – Л. Н.] наказывает за незнание уроков».

Глава 1

«Времена не выбирают» (хронотоп)

«Жизнь моя – железная дорога…»

В конце августа 1950 года пассажирский поезд, следовавший в Москву из Кисловодска, замедлив ход, подъезжал к станции Тихорецкая. Красно-белое, специфической железнодорожной архитектуры здание вокзала ясно говорило, что «до революции» (так делили поток времени в те времена) казаки в этих степях не бедствовали, да и сейчас городок был еще живой. Пассажиры первого купейного вагона, возвращавшиеся с детьми к началу учебного года из санаториев Кавказских Минеральных Вод, могли заметить на перроне меж баб с мешками и мужчин в косоворотках с портфелями еще двоих выделявшихся из толпы, чей кирпичный загар и большие, с мозолями на ладонях руки выдавали в них тружеников сельского хозяйства.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)