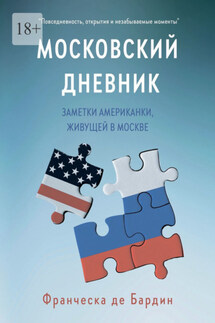

Московский дневник. Заметки американки, живущей в Москве - страница 3

То, что больше всего поразило меня с первого дня моего постоянного пребывания в Москве, это доброжелательность со стороны незнакомых мне россиян, встреченных мной на улице или в магазинах. Меня ошеломили их тепло, участие, человечность, щедрость и сочувствие. На моей памяти не раз они лично провожали меня по нужному мне адресу, даже если им было не по пути. Они находились рядом со мной, пока я заканчивала свои дела. Это было больше, чем просто знак вежливости – они всегда сопровождали меня до конца. Путешествуя по миру, мне никогда не приходилось сталкиваться с подобным. Это не просто удивляло меня, а трогало до глубины души. Для меня было крайне любопытно, как и почему такое сочувствие стало неотъемлемой частью русского характера и культуры. Я даже начала отмечать, что их сочувствие пробуждает во мне всё лучшее. Я почувствовала тепло их объятий и ответила им своими.

Глава 3.

Русским присуще говорить «мы», но не «я»

Казалось, не проходило и дня, чтобы какой-нибудь житель Москвы не оказывал мне помощь, выходящую за рамки учтивости, обычной для большинства стран. На страницах этой книги я хотела бы поделиться с вами несколькими примерами такого. Это, признаться, озадачивало меня и мне хотелось понять, почему эти люди столь особенны, человечны, добры и всегда готовы предложить помощь. Я начала собственное исследование, пытаясь понять, что стоит за подобным сочувствием. Первым, с кем я установила контакт в рамках своего исследования, стала Людмила Селезнёва, российский историк и профессор, на лекциях которой я присутствовала в своей первой поездке в Россию, и книгу которой «Взрослею русской» я прочитала. Я рассказала ей о своих планах, и она великодушно согласилась встретиться со мной. Опираясь на её обширные познания, я смогла сделать для себя открытие, что и было моей целью. Мало того, Людмила любезно согласилась проанализировать главы этой книги на предмет исторической точности, за что я безгранично ей признательна.

Последующие встречи и исследования помогли раскрыть генезис присущей России «мы» культуры – обычаев и образов поведения, которые переплетались и усиливали друг друга веками. Глубокая вера и общие ценности подпитываются фундаментальными учениями русской православной церкви. Князь Владимир принял православие в Константинополе в 988 году, что оказало культурное влияние, глубоко отразившееся на русском сознании. Православие имело значительное воздействие на политику, искусство и почти на каждый аспект русской культуры. Церковь повлияла на образы мышления и мотивации целой культуры и изменила то, как русские думают о себе и как они проживают свою жизнь. Православие являлось духовным и моральным стержнем общества. Оно помогло сформировать характер русского народа, его культурных традиций, этических норм и эстетических идеалов.

Православная церковь также сыграла свою роль в разработке законов и оказала сильное влияние на международные связи. Церковь выступала в качестве объединяющей силы русской нации с её общими традициями и праздниками. У русских сильно чувство общности друг с другом благодаря общим скрепам веры. Подобный упор на общности позволяет объединять права индивида общими верованиями и ценностями православной церкви.

После октябрьской революции 1917 года Советское правительство объявило атеизм государственной доктриной. Но даже в годы гонений, обрушившихся на большинство официальных религий, верующие продолжали совершать обряды в узком кругу и в сохранившихся храмах. В 1943 году Иосиф Сталин ослабил политику в отношении русской православной церкви, чтобы поощрять патриотизм, сплотить нацию и содействовать борьбе в Великой Отечественной войне.