Немцы после войны: Как Западной Германии удалось преодолеть нацизм - страница 11

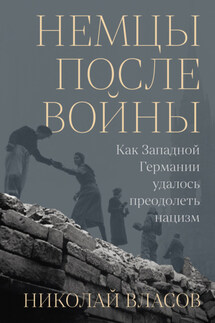

Пятая часть жилого фонда страны оказалась уничтожена – центры больших городов лежали в руинах после ковровых бомбардировок. «9 мая 1945 г. Германия была страной битых камней», – писал американский публицист Милтон Майер[14]. В годы войны был разбомблен в общей сложности 131 немецкий город, доля полностью разрушенных зданий в наиболее пострадавших из них доходила до двух третей. Некоторые города, к примеру Падерборн и Дюрен, оказались стерты с лица земли более чем на 90 процентов, то есть почти полностью. В Кёльне было разрушено 70 процентов жилого фонда, в Гамбурге – более 50 процентов. Один из современников, увидев, что осталось от Касселя, заметил: проще взять и выстроить новый Кассель где-нибудь поблизости. Кроме того, представители оккупационных держав заняли многие из уцелевших зданий, что только ухудшало ситуацию с жильем.

Городской пейзаж послевоенной Германии определяли скелеты домов и горы обломков, перегораживавшие улицы. Между этими грудами вились тропинки, по которым спешили редкие прохожие. Хотя разбор руин начался сразу же после окончания войны, объем работ оказался так велик, что они растянулись на долгие годы. В одном только Кёльне из центра города пришлось вывезти в общей сложности 13,5 млн кубических метров обломков и мусора. Одним из символов послевоенной разрухи и одновременно восстановления стали так называемые женщины руин – немки, занятые на разборе завалов. Их образ впоследствии приобрел романтические черты, в них видели жизненную силу и стремление возродиться из пепла. В действительности это была тяжелая работа, которая к тому же весьма скудно оплачивалась, – однако многим приходилось наниматься, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи.

В населенных пунктах действовал комендантский час, стояли блокпосты, у прохожих регулярно проверяли документы. В некоторых городах выходить на улицу было запрещено уже после шести часов вечера. В американской оккупационной зоне немцам запрещалось без особого разрешения удаляться более чем на шесть километров от места постоянного проживания. Действовало правило «больше пяти не собираться». Все радиоприемники, фотоаппараты, бинокли требовалось незамедлительно сдать оккупационным властям; запрещалось держать почтовых голубей. Победители все еще боялись возможного партизанского движения и заранее принимали соответствующие меры. Связь между разными городами и регионами отсутствовала. Не функционировали ни почта, ни телефон. Инфраструктура достаточно быстро восстанавливалась, но в силу вступали административные запреты: так, британцы только в июле разрешили немцам посылать друг другу почтовые карточки. Переписка между разными оккупационными зонами была разрешена только осенью 1945 г.

В этих тяжелых условиях солидарность в обществе почти отсутствовала, сплошь и рядом действовало правило «каждый сам за себя». В начале 1960-х философ Карл Ясперс вспоминал первое послевоенное время: «Царили растерянность и молчание, скрытая злоба, а короткое время и просто отупение. Многие старались добиться у победителей каких-то преимуществ для себя. С горем соседствовала бесцеремонность»