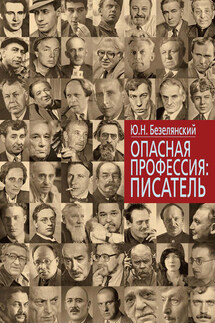

Опасная профессия: писатель - страница 19

15 октября 1918. «…Явился Луначарский, и сейчас же к нему депутация профессоров – очень мямлящая. Луначарский с ними мягок и нежен. Они домямлились до того, что их освободили от уплотнения, от всего…»

И далее запись того же дня: «…Луначарский источал из себя какие-то лучи благодушия. Я чувствовал себя в атмосфере Пиквика. Он вообще мне в последнее время нравится больше – его невероятная работоспособность, всегдашнее благодушие, сверхъестественная доброта, беспомощная, ангельски-кроткая – делают всякую насмешку над ним цинической и вульгарной. Над ним так же стыдно смеяться, как над больным или ребенком. Недавно только я почувствовал, какое у него больное сердце. Аминь. Больше смеяться над ним не буду».

9 июля 1919. «Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

– Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что «Мережковский умирает с голоду. Требует, чтобы у него купили его сочинения. Деньги нужны до зарезу».

На склоне лет Корней Иванович вспоминал о давно умершем наркоме: «О Луначарском я всегда думал как о легкомысленном и талантливом пошляке и если решил написать о нем, то лишь потому, что он по контрасту с теперешним министром культуры – был образованный человек» (12 апреля 1965).

В образованности и даже в энциклопедичности знаний Луначарскому не откажешь. Он многое знал и многое успел сделать. Он пересмотрел практически все наследство русской литературы. Творчество Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Островского, Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Леонида Андреева и Брюсова нашло себе оценку в его статьях и в книге «Литературные силуэты» (1923).

Луначарский осаживал футуристов в их стремлении сбросить классиков с «корабля современности». В 1918 носился с идеей учредить Академию Искусств, параллельно создать Вольную Философскую академию (сокращенно: Вольфил), Вольную «скифскую академию» с привлечением лучших интеллектуальных сил России. Проектов было много, но не все удалось воплотить. Был создан и активно функционировал, пожалуй, лишь ТЕО – театральное управление. Но настоящих помощников у наркома было мало, очень многие не хотели сотрудничать с советской властью и всяческими путями пытались эмигрировать из России. Оставались единицы, Валерий Брюсов, к примеру. Еще Александр Бенуа, о котором Зинаида Гиппиус отозвалась так: «С момента революции стал писать подозрительные статьи, пятнающие его, водится с Луначарским, при царе выпросил себе орден…»

Водится с Луначарским – это что-то неприличное для старой интеллигенции. И о горьковской жене та же Гиппиус, о «дублюре»: «Знаменитая Мария Федоровна Андреева, которая «ах, искусство!» и потому всячески дружит и работает с Луначарским» («Черная тетрадь» 4 декабря 1917).

Но Луначарский, преодолевая критику, саботаж, недоверие, все же пытался возродить культурную жизнь в стране. В Москве, на Поварской, в «доме Ростовых» стал функционировать Дворец Искусств, задача которого была сформулирована так: «Развитие и процветание научного и художественного творчества, объединение деятелей искусства на почве взаимных интересов для улучшения условий труда и быта». Луначарский не только курировал Дворец Искусств, но часто выступал в нем с лекциями и чтением своих произведений. В Белом зале Дворца проводились доклады-митинги, вечера-митинги, диспуты. Кипела жизнь и в петроградском Доме литераторов (Бассейная, 11).