Открывая тайны истории. Путевые заметки. Рассказы. Воспоминания - страница 22

Рыбачащие на озере рыбаки никогда глубоко в Чернь не заходили. Да и лесники, видимо, не появлялись в Чёрном лесу ещё с советских времён, когда уборка валежника производилась на регулярной основе. Не бывали здесь и экотуровцы; проложенная ими вторая экологическая тропа проходила от истока Псковы-реки, вниз по реке, вдоль северного берега Псколянского озера, через Залётин хутор и далее вокруг всего озера.

Местность в Чёрном лесу была похожа на возвышенность с несколькими холмами. На карте 1987 г. отмечена вершина одного из холмов – 166,5 м. Но по той же карте было видно, что самой высокой здесь является гора, называемая в народе Псколянской, её высота над уровнем моря примерно равняется 175 метров.

Я надеялся найти в Чёрном лесу следы пребывания псковских кривичей. Мне казалось, что на одной из вершин возвышенности, возможно, именно на Псколянской горе, могли быть остатки их укреплённого поселения – городища. Для его обмера у меня в рюкзаке лежали 50-метровая рулетка, блокнот с авторучкой для зарисовок и записей.

Мы шли дальше по Чёрному лесу, к вершине с отметкой 166,5 м и соседнему холму, между которыми находился исток ручья, впадающего в Высоковское озеро. В какой-то момент мы остановились. Сергей начал сверять наше местонахождение по навигатору, а я, как заворожённый, вдруг уставился вдаль, в одну точку. Метрах в 70—80 впереди лежала вывернутая с корнем ёлка, перед ней было нагромождение упавших стволов мелких деревьев и наклонившаяся, переломленная, как спичка, ещё одна ёлка без коры.

В этом буреломе зияла чернющая дыра, словно загадочная чёрная дыра в космосе. Сергей, наконец, сказал: «Нам туда» и показал рукой прямо в сторону чёрной дыры. Я ответил: «Туда лучше не надо идти. Там, похоже, медвежья берлога. Давай её обойдём». Мы повернули на 90 градусов, в сторону Псколянского озера, и стали обходить Псколянскую гору с востока. В итоге, вершина этой горы, как и холм с отметкой 166,5 м и соседняя с ним высота, остались не осмотренными.

Псколяны и Залётин хутор

Так мы оказались на северном берегу Псколянского озера. Вдали, за деревьями виднелась затопленная пойма реки Псковы, где-то там она впадала в озеро. Здесь вдоль всего северного берега метров на семьсот протянулась терраса, озеро по отношению к ней лежит ниже. Берег озера ниже террасы сплошь зарос деревьями. Ширина террасы примерно 70—100 метров. С севера это место защищает южный склон Псколянской горы. Именно здесь находилось легендарное кривичское поселение Псколяны.

Я представил, как в раннем средневековье здесь кипела жизнь. Жившие здесь псковские кривичи возделывали землю, заготавливали сено, в озере ловили рыбу. Кривичи, известные у археологов как носители культуры длинных курганов, вероятнее всего, поднялись в верховья Псковы-реки со стороны Псковского городища.

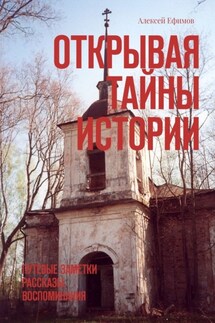

Уже в древнерусское время, после крещения Руси, псковичи построили православный храм, но по преданию во времена лихолетья он провалился под землю. Корни этой легенды, скорее всего, уходят в XII—XIII вв., когда Псковская земля подвергалась многочисленным нашествиям со стороны Ливонского ордена и Литвы. Легендарное поселение Псколяны и существовавшая там церковь были сожжены, и это место опустело.

Затем сюда пришли новгородцы. В XVI в. здесь стояла однодворная деревня Пскова, но она к 1571 г. обезлюдела, и северный берег Псколянского озера вновь превратился в пустошь. В 1786 г. Псколянская пустошь состояла в даче сельца Заречье Гдовского уезда, которым владела помещица, генерал-поручица Татьяна Даниловна Овцына.