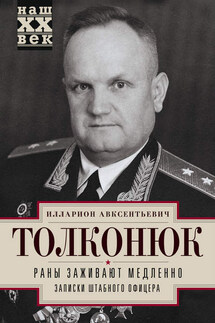

Раны заживают медленно. Записки штабного офицера - страница 29

– Логично. Но у нас есть кому заботиться о безопасности советской власти.

– Сложившаяся обстановка мне совершенно непонятна. Кто и зачем разоружает командный состав? Чтобы безоружных передавить как цыплят? Голыми руками? Какое основание не доверять нам, красным командирам?

Комиссар долго молчал и о чем-то думал. Казалось, что забыл про меня.

– Вот что я тебе скажу, сынок, – вдруг заговорил он ласково, перейдя на «ты». – Мне самому непонятно, что творится. Я – комиссар дивизии, старый большевик, видавший виды и побывавший в разных переплетах, и то не могу разобраться, что творится. А тебе, сосунку, еще труднее. Не думай, что я не понимаю тебя. Да и тех, кто тебя исключил из комсомола. А пистолет сдай. Это нечто просто несерьезное, если не сказать больше. Давай будем с тобой умнее и выше всего этого. – Помолчав с минуту, он продолжил разговор следующими словами: – Давай договоримся так: ты сейчас пойдешь в полк и сдашь пистолет, как будто ничего и не было. А я обещаю отменить решение об исключении тебя из комсомола. Это мое право, и я им воспользуюсь. На этом и покончим. Не будем усложнять и без того сложных дел наших. Не будем усложнять… – повторил он фразу и, не закончив ее, сказал: – Договорились?

– Договорились! – подтвердил я машинально, не успев обдумать предложение уважаемого коммуниста.

Весь разговор с комиссаром, с которым я не был знаком ранее, не имел бы для меня такого значения, каким оказался, и не изменил бы решения о пистолете, если бы не фраза, брошенная им как бы невзначай: «Мне самому непонятно, что творится». Не знаю почему, но эта фраза меня подрубила под корень. Я проникся глубоким уважением и полным доверием к этому уже изрядно поседевшему человеку. Ослушаться я был не в состоянии, хотя он мне и не приказывал, а просто по-человечески дал совет.

Я ушел с чувством какого-то облегчения, прозрения и с уверенностью в лучшее будущее, которое во мне было почти утрачено. Пистолет я сдал в тот же день и остался в комсомоле, даже не получив никакого взыскания. У меня остался неразрешенным вопрос: почему не отняли у меня пистолет силой? Почему, наконец, меня не арестовали? Думается, что командование и Особый отдел не хотели иметь лишнего ЧП, могущего произойти, если бы я стал обороняться.

А может быть, меня оградила от трагического исхода дела моя молодость? Мне тогда шел двадцать четвертый год. Никто из молодых офицеров в полку арестован не был. Некоторых просто уволили по каким-то политическим мотивам. Виной тому был комиссар полка Толмачев, выразивший политическое недоверие многим командирам в данных им характеристиках. За это он потом поплатился. А командир полка Струнин вскоре был арестован как враг народа. Был ли он врагом – не знаю.

Я продолжал нормально служить. Возня с пистолетом и комсомольское разбирательство на мою службу заметно не повлияли.

В 1938 году я подал заявление в кандидаты партии. Меня приняли. Комиссар Толмачев также не воспрепятствовал приему. Он лишь сказал на бюро, когда меня принимали, что я заражен есенинщиной, но я, дескать, осознаю это и, как он надеется, исправлюсь.

Тогда же меня перевели в Управление Северо-Кавказского военного округа в Ростов-на-Дону, назначив на мобилизационную работу с допуском к секретам особой важности. К ноябрю 1938 года приказом наркома обороны мне досрочно было присвоено воинское звание «старший лейтенант».