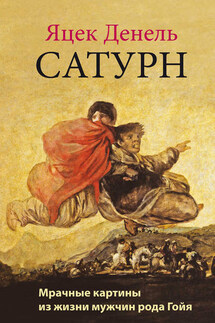

Читать онлайн Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя

© Grupa Wydawnicza Foksal, 2014

© «Текст», издание на русском языке, 2015

I

Я появился на свет в доме на улице Разочарования. И лишь когда мне было каких-нибудь восемь-десять лет, я, затаившись в чулане, услышал, как наша кухарка рассказывала точильщику ножей, откуда взялось такое название: давным-давно четверо красавцев махо[2] гнались по нашей улице за прелестной девушкой, прямо вот тут, под окнами нашего дома, он тогда еще здесь не стоял, мимо лавчонки с благовониями и золотыми медальонами, ее еще в то время не открыли, а в ней еще не держал торговлю старый дон Фелисиано, поскольку даже его в ту пору не было на свете; а девушка бежала без оглядки, а махо гнались за ней, пока не поймали; а распалены были так, что все платье на ней изорвали, сдернули мантилью и прикрывающую лицо шаль – и оцепенели. Под атласом и камкой скрывалось вонючее тело и обтянутый ссохшейся кожей, оскаливший желтые зубы череп. Бросились они врассыпную, а тело вместе с ленточками и оборками в тот же миг в прах обратилось, и с тех пор нашу улицу называют улицей Разочарования.

Так говорила кухарка – крепко сбитая, раскрасневшаяся, освещаемая снопами искр, стояла она подбоченясь (я все видел сквозь замочную скважину), а точильщик, не знавший истории, поскольку был откуда-то издалека, не из Мадрида, раз за разом прикладывал к вращающемуся камню всё новые ножи и ножницы и все поддакивал, что-то бормоча себе под нос между одним скрежетом железа и другим. Но отец (я в этом абсолютно убежден, даже если он никогда открыто не сказал такого, даже если никогда такого не выплеснул мне на голову вместе с иными упреками и оскорблениями) всегда считал, что улица называется так потому, что в стоящем на ней доме, в алькове на втором этаже, в квартире портретиста и вице-директора Королевской шпалерной мануфактуры[3] «Санта Барбара», а вскоре и придворного живописца Франсиско Гойя-и-Лусьентес пришел на свет я, Хавьер.

Когда родился Хавьер, а было это еще на улице Десенганьо[4], старшие дети уже поумирали: и первородный Антонио, и Эусебио, и малый Винсенте, и Франсиско, и Эрменхильда, Марии де Пилар не помогло даже имя нашей Сарагосской Пресвятой Девы, которой мы препоручили заботу о ней. Я сроду не говорил об этом Хавьеру, в те времена я старался не баловать детей, хотел воспитать сына настоящим мужчиной, не то что сейчас – сердце размякло, как у старого хлюпика, чуть что – слезы, к тому же я глух как пень, впрочем, глухота помогает вынести детский визг; так вот, я никогда не говорил об этом Хавьеру, но, когда Пепа[5] родила его и когда лежала в постели измученная, с черными прядками волос, прилипшими к влажному лбу, на который из окна падал свет, и он блестел, будто от свинцовых белил, я выскочил на улицу и всем знакомым и незнакомым кричал, что нет ничего прекраснее в Мадриде, чем вид нашего малыша.

После него мы старались и дальше, считаясь с тем, что и он может у нас не задержаться. Моя, царствие небесное, женушка, Хосефа Байеу, или попросту Ла Пепа, если не наряжалась, то лежала в постели – либо после родов, либо с кровотечениями после выкидышей, совсем как королева Мария-Луиса, – один мертвый ребенок за другим. Как-то я даже попытался посчитать, сколько таких разов было, и вышло двадцать или что-то около того. Но, как назло, выжил только Хавьер. Как назло, только он, и, как назло, только один.

II. Старики[6]

Старость отвратительна. С ее запахами, внешним видом. Со слезящимися глазами, воспаленными веками, облысевшими ресницами и бровями, с обвислой кожей и лишаями. С жадностью, с какой высасывает она из человека последнее, что у него осталось, с ее обжорством, когда накидывается на миску с громким чавканьем.

Говорят: хорошо состариться вдвоем. Будто вдвоем превращаешься в червивую, шелудивую плоть изящнее, чем в одиночку. Самый страшный на свете шабаш – шабаш старости, на который молодежь не слетается, а приползает, наложив на гладкое лицо изрытую морщинами маску.

Глаз, столь же слабый, как и остальное тело, замечает только разительные контрасты: светлое пятно на носу, над темным мазком беззубой ухмылки, черные, трупные тени под нависшими надбровными дугами, а возле них светлые отметины щек и лба. Блеск серебряной ложки над тарелкой, хлипанье, костлявые пальцы, выглядывающие из мрака широкого рукава. И черные, расширенные от алчности зрачки посреди белков вытаращенных глаз. Обожраться жизнью, пока ей не пришел конец.

С каким же отвращением смотрим мы на своих родителей, когда превращаются они в вылинявших, ненасытных диких животных, в испорченные механизмы и дырявые сосуды.

С каким же непониманием смотрим мы на наших детей, когда видят они в нас вылинявших, ненасытных диких животных, испорченные механизмы и дырявые сосуды. Там, глубоко внутри, мы по-прежнему все те же: тот же молодой тщеславный паренек, что налегке отправляется в большой город, или та же молоденькая, смазливая девушка, что говорит: «Эй, жизнь, мы еще посмотрим, кто кого!»

III

Хорошо ему там, в своей Франции[7]. Мне тут обо всем рассказывают. Сидит довольный собой, вдали от могилы благоверной, тоже мне вдовец, старый лис, разжиревший барсук, глухарь потасканный, и пишет дребедень какую-то, какие-то миниатюрки на кости слоновой разрисовывает, рисуночки какие-то; Леокадия стряпает ему, заботится о нем, яблоки собственноручно на четвертушки разрезает, потому как если прислуга, то ему, видите ли, не вкусно, а потом отдается первому встречному – возможностей в Бордо предостаточно, в последнее время, говорят, с каким-то немцем, тот даже не догадывается, что не такая уж она и Вейсс[8], какую из себя строит. Росарио, о, прошу прощения, Букашечка, он ее иначе не называет, только лишь Букашечка, сидит возле него, и «они вместе творят». Он одним росчерком пера что-то изобразит, необязательно картинку для девочки в ее возрасте, даже если она дочка потаскухи и много чего повидала, а она неумело старается повторить. Кривой линией там, где надо прямой, прямой – там, где надо кривой, но, главное, линией скучной. Скучной, неинтересной, малопривлекательной.

Потом старый хрыч берет следующий листок бумаги – я это просто вижу, вижу это – и, бормоча себе что-то под нос (он всегда бормотал, а если не всегда, то, во всяком случае, с тех пор как оглох), в один прием превращает обыкновенный лист бумаги в банкноту: летящую на помеле ведьму, старого рогоносца с молоденькой женушкой (ему и в голову не придет, что рисует самого себя), осужденного в момент удушения гарротой[9], словом, идеальный рисунок, у меня бы на него тут же нашлась пара-тройка покупателей. И передает его девчонке. А та, моргая и вертясь при нем на стуле, лыбясь время от времени и высовывая язык как у ящерицы (наверняка это у нее от матери), «восполняет тени», иначе говоря, своими скучными линиями заштриховывает фалды платья, фрагменты фона и шевелюры. А старый хрыч только приговаривает: «светлей», «темней», «светлей». И так, трудясь дружно и в свое удовольствие, превращают они банкноту в пачкотню, из которой разве что кулек для табака скрутить.

Хорошо мне здесь, в этой Франции, однако и плохо мне здесь, стар стал. Когда солнце слепит – хоть не так, как в Мадриде, – вижу лучше, и тогда берусь за кисть. Сил на большие полотна уже нет, хожу-то едва-едва; есть тут один молодой, бежал из Испании, де Бругада[10]; проводит с нами немало времени и на прогулки меня выводит, даже научился со мной разговаривать – но не так, как раньше, записывая на бумажке, мне ведь трудно разобрать написанное, а руками, по системе аббата Боне. Третьего дня я его за это пропесочил – размахивает ручищами, будто хочет всем показать, что, мол, старик Гойя не только мослы едва волочит, но и глух как пень, как камень, как кисть, как дверная ручка, как куча старого тряпья, оживленная черной магией. Похоже, воняю мочой, у меня больной пузырь, сам-то я не чую, нос уже не тот, а ведь раньше-то мог через окно унюхать каждую сладкую дрючку, что по улице шла… вижу только, как другие морщатся, когда подхожу близко, да не хотят меня огорчать, вот и убирают с лица гримасу, что еще унизительней. Ношу три пары очков. Три пары очков на одном носу! Мясистом, но не таком уж и огромном. Зрение меня подводит, рука – тоже. Всего-то мне не хватает – только не воли.

Какое-то время занимался литографией, вырезал по памяти быков… Бругада помогал – ставил камень на мольберт, закреплял его, а уже потом я его разрисовывал, скреб бритвой, держа в другой руке большую лупу, без нее я почти ничего не вижу, – но два раза камень сорвался, один раз чуть ногу мне не размозжил, даже нос ботинка зарисовал, а второй раз грохнулся об пол, когда малышка Росарио стояла в трех шагах от него.

Понятно, вся работа насмарку. А в тот второй раз у меня была отличная сценка, почти законченная. Но я это дело забросил. На большие полотна у меня тем более сил нету, зато моя Букашечка уже подросла для рисования, думаю послать ее учиться в Париж, даже пару писем послал, глядишь, Феррэ устроит ее у Мартинеса, он, говорят, неплох. Денег на обучение не жалко.

Да, учить есть кого, не то что мой тюфяк Хавьер, у него ни к чему жилки нет, только знай себе лежит, как кусок жирного мяса на противне, в застывшем соку, приехать ему ко мне, видите ли, не хочется, перенести свою откормленную задницу через Пиренеи трудно, а я, старик, как молодой щегол, должен скакать туда-сюда, иначе не увижу своего ангелочка Марианито. Будто не могут на время оставить свои дела (да какие у них там дела!) и приехать к отцу, одной ногой ведь в могиле стою. Но есть Букашечка, и на Букашечку времени не жаль, я даже показывал ее рисунки в Мадриде, так профессора Академии пришли в восторг: это ж юный Рафаэль в юбке, говорят, молодой Менгс[11] в шелках. А Менгс рядом с ней – сопляк. Такого таланта мир еще не видал. Вот и садимся мы вместе с ней, я ей что-то там рисую на клочке бумаги, а она усердно копирует, и сколько ж в том трудолюбия, сколько знания дела, какая линия замечательная!

Правда, неопытная еще, но гений чувствуется. Гойя чует гений. Она себе рисует, а Леокадия по хозяйству хлопочет или выходит в город, ведь должна же женщина что-то от жизни иметь, мы же во Франции, не в Испании, не буду же я держать ее под замком. Она себе рисует, а я вынимаю из ящика пластины слоновой кости, краски, тоненькие кисточки и, глядя через увеличительное стекло, сначала грунтую их копотью с лампы, а потом капаю пару капель воды. И какие же там миры открываются, сколько же там фигур, духов, сколько страстей – калеки, узники, пузатые карлики, старые ведьмы; смотрю я сквозь лупу, налюбоваться не могу, сколько же всего может происходить на такой малюсенькой пластине, разведи сажу в воде. А потом, раз-два и берусь писать. Если не выходит, а все чаще стало не выходить, соскребываю без сожаления, потому как знаю, копоть разбредается в воде в полном согласии с моими помыслами и даже преподнесет кое-что получше. Куда ужаснее.

С Хавьером я тоже сидел, как с Букашечкой, – думал, коль скоро мой папаня, обыкновенный позолотчик, породил такого живописца, как я, то каких же высот может достичь мой сын! Так думал я обо всех о них по очереди: об Антонио, Эусебио, Винсенте и Франсиско, а они все взяли да поумирали, мало кто дожил до таких лет, чтоб карандаш в руке держать, не то чтоб удивить мир своим талантом; даже с Хавьером сколько раз случалось, что был он на волосок от смерти, как тогда, когда оспой заболел, а я всю ночь носил его на руках, вместо того чтоб писать или шкворить какую-нибудь деваху, а он, в жару, умаявшись от плача, засыпал на минуту и тут же просыпался; когда я рассказал об этом королю, тот был так растроган, что схватил меня за руку и долго-долго ее сотрясал, а потом заиграл на скрипочке, что, поди, у старпера означало сочувствие. А поскольку за драпировкой не было другого скрипача для трудных пассажей (как оно случалось, когда он выступал перед двором), а я по тем временам еще слышал нормально, то хоть святых выноси…