Семьдесят шестое море Павла и Маши П. - страница 34

Оттого, что история его рождения ничем не отличалась от большинства, выслушанных от дворовых мальчишек – либо летчиками были их отцы, либо тоже пограничниками, и все обязательно геройски гибли – Павла закачало, внутри то расплывались пустота и безмыслие, то, будто выкрики из зала, накатывало тяжкое смятение: «Все пропало, все!». Настолько лихо ему прежде еще не было.

А Владимир Иванович продолжал удручаться и искать выхода. Нужно было переключить внимание Павла, но как? Что могло бы сейчас вернуть его интерес к жизни, потрясти сильнее, чем потерянная мечта? Опытный исповедник терялся от сокрушенного вида мальчишки, которого любил.

– Зря люди говорят, совсем не всегда молчанье золото, подчас вовсе наоборот! – Священник взял Павла за руку, слегка развернул к себе. – Это получается просто народная глупость, а не мудрость вовсе. Какое ничтожное состоянье, Паша, как же я мог столько времени молчать о том, что так тебя мучило. Как мог не догадаться сам! Мама у тебя с детства лишнего слова не скажет, я должен, должен был догадаться! Господи, любой опыт бесполезен, когда дело касается самого человека!

Павел наконец очнулся.

– Да ладно вам, дядь Володь, – на минуту вынырнул он из ледяной воды колодца, вдохнул и уже не погружался так глубоко, крепко держался за скобы. Не поднимался, но и не тонул. Новое потрясение уже поджидало, и вот он услышал то, о чем вообще никогда не знал и догадаться не мог.

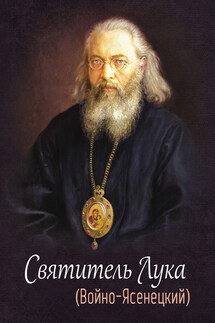

Владимир Иванович рассказал, что отец Нины Дмитриевны, дед Павла, был дьяконом, а в священстве отец Владимир оказался еще и потому, что надеялся: любимая оценит этот шаг, они смогут стать ближе, раз у него и у ее отца одно и то же призванье. Ведь Нина вслед за матерью, так рано потерявшей мужа, всю жизнь тосковала об отце, которого в живых не застала…

– Ты понимаешь, Паша, что все, о чем мы говорим, должно остаться между нами? Священнослужителем был твой дед, и страхи мамы объяснимы. Ее мироощущенье наверно еще в утробе сформировалось. Бывает, человек один раз испугается и потом боится всю жизнь.

– Служителем? Спятить можно… – проговорил Павел отрешенно и вдруг воспрял. – Вы… Но как же?!… Что же мама-то никогда… Вообще ничего!

– Женщины, они существа слабые. И мама твоя не исключенье, – Владимир Иванович словно не слышал. – Ни мужской труд им не по силам, ни мужской подход. И спроса с них поэтому быть не должно. Мы им даны, чтобы жизнь объяснять, не наоборот. …Знаешь, когда бывает кто-то поранится, так «больно» кричит. А когда боль слишком сильная, когда рана по-настоящему глубокая, то уже и нет сил у человека на крик. Порой только дрожит и стонет, а то и теряет сознанье.

– Интересно, почему? – неожиданно для самого себя отвлекся от страданий Павел, но Владимир Иванович продолжал.

– Так и мама твоя. Ты ее не суди, женщин судить для мужчины вообще последнее дело…

И рассказывал, рассказывал Павлу обо все всем, что знал о его семье, и о тех временах, когда увели дьякона Дмитрия, отца еще не рожденной Нины, от беременной жены, уборщицы храмовой, а ее почему-то не тронули.

– Ты себе не представляешь, в чем только священнослужителей в ту пору не обвиняли! Например, в том, что зазывают колхозников на службы специально и проповеди готовят особым образом, чтобы те саботировали посевную или, наоборот, жатву. Говорили, духовенство из мирян деньги вымогает, чтобы отправлять ссыльным на Соловки или куда-нибудь в Средне-Бельск.