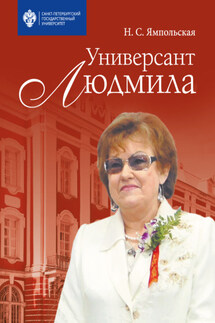

Универсант Людмила - страница 2

Наши мужчины в большинстве своём воспитаны так, что сказать женщине «Закрой дверь с той стороны» и не выслушать её для них невозможно. И поэтому женщины, как мне кажется, и добиваются большего, чем мужчины, находящиеся на тех же позициях.

Когда в 1993 году я стала ректором и довольно часто стала встречаться с руководителями Министерства образования, Правительства, Государственной Думы, я поняла, что мне, женщине, легче работать, чем мужчинам.

Женщины-ректоры стали появляться значительно позже того времени, когда я начала работать ректором. И в Российской академии образования я первая женщина-президент. Мне представляется, что всё-таки женщинам немножечко… немножечко легче, чем мужчинам.

Именно потому, что женщины – слабый пол, какой-то этикет по отношению к ним в нашем обществе всё-таки живёт.

А сохранить женскую сущность на мужской работе непросто. Ясно, что надо думать, во что ты одета, как причёсана, как выглядишь… Всё это требует внимания и времени, и так надо построить свой день и вообще свою жизнь, чтобы и на это оставалось время.

В жизни Университета, как в капле, отражается жизнь всей страны

– Вы – известный учёный. То есть, по идее, абсолютно свободный человек. И одновременно – чиновник, включённый в систему высшей власти в стране. То есть человек, обязанный подчиняться. Такая двойственная роль… Вы ощущаете при этом какие-либо потери?

– Да, я должна подчиняться, конечно. Но любой человек на своём месте может не просто подчиняться, необдуманно выполняя какие-то поручения или распоряжения. Мне кажется, что, если человек с какими-то распоряжениями не согласен, он должен уметь объяснить это тому, кто ему отдаёт приказы. И убедить его в том, что он неправ.

Это очень и очень непросто, но я знаю, что возможно…

И я думаю, что быть учёным и одновременно чиновником, который в какой-то мере включён во власть, тоже возможно.

– Время Вашего ректорства совпало со временем развала СССР. Как этот процесс сказался на жизни Университета?

– В жизни Университета, как в капле, отражается жизнь всей страны. Так что было достаточно и плохого, и хорошего. К последнему я отношу начало интенсивного развития международного сотрудничества. В те годы различные европейские и американские университеты, академические центры разных стран стали предлагать нашему Университету сотрудничество и даже готовы были финансировать совместные научные исследования.

Университет откликнулся на многие предложения и стал включаться в различные проекты: научные, учебные, издательские, проекты переподготовки специалистов, проекты создания новых центров в своей структуре. Назову некоторые наиболее интересные из них. Это, например, модельный центр дистанционного обучения на основе информационных компьютерных технологий – центр PHOENIX. Это проект «Балтийский университет», который предоставлял студентам дистанционные курсы университетского уровня по темам «Балтийское море и его окружающая среда», «Устойчивое развитие Балтийского региона».

Обучение биологов, психологов, социологов по вопросам, связанным с распространением ВИЧ-инфекции, было организовано совместно с Йельским университетом.

С Университетом Нагойи (Япония) был разработан проект по координации наземных и спутниковых наблюдений и исследованию глобальных магнитосферных процессов – проект ИНТЕРБОЛ.

Активно развивались трёхсторонние проекты нашего Университета с научными и университетскими центрами Германии и Франции в области генетики.