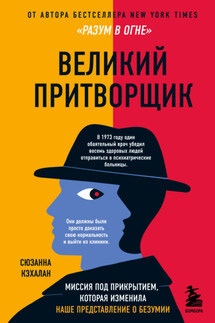

Великий притворщик. Миссия под прикрытием, которая изменила наше представление о безумии - страница 17

Одним из многих недостатков было то, что врачи яро обвиняли своих пациентов (и семьи пациентов), особенно матерей[15]. Венский «психоаналитик масштабного влияния» Бруно Беттельгейм[16] в своей книге 1967 года «Пустая крепость» сравнивал структуру семей психически больных, особенно аутистов, с концентрационными лагерями. Это самый важный аргумент, так как Беттельгейм два года провел в Дахау и Бухенвальде. Поэтому единственный способ вылечиться – полностью разорвать отношения с семьей.

Вот чего мы не получили от Фрейда, так это точных диагнозов. Напротив, его последователям свойственен «крайний диагностический нигилизм». Терминология, общий язык диагностики – все это не имело большого значения для психоаналитиков. Психиатры же расширили сферу социальных отклонений, определяя почти все как патологию и эффективно заполняя пропасть между вменяемостью и невменяемостью. Они показали, что «истинное психическое здоровье было иллюзией», как писала антрополог Таня Мари Лурманн в своем исследовании профессии под названием «Из двух умов»[17]. Согласно печально известному исследованию центра Манхэттена 1962 года, основанному на двухчасовом интервью 1600 человек в самом центре города, только 5 % населения были признаны психически «здоровыми». Весь мир вдруг сошел с ума, и психиатры стали его супергероями.

Америка снова стала выглядеть во многом так же, как и во времена Нелли Блай – где любому могли поставить и часто ставили ошибочный диагноз.

А потом, в феврале 1969 года, «Дэвид Лури» пришел в некую больницу Пенсильвании и произвел фурор. Он наконец доказал то, что многие давно подозревали: психиатрия обладала слишком большой властью и не представляла, что с ней делать.

4

Психически здоровые на месте сумасшедших

Я часто представляю как Блай на пароме возвращается на Манхэттен с острова Блэквелл: ветер в волосах, зловоние реки и волнительное облегчение. Но мыслями она все еще с оставленными ей женщинами.

«В течение десяти дней я была одной из них. Как бы глупо это ни было, мне казалось очень жестоким оставлять их страдать там, – писала Блай. – Я бросила их заживо похороненными в этом аду на земле и вновь стала свободной девушкой».

Именно так я чувствовала себя каждый раз, когда думала о своем зеркальном отражении, о тех, кого не спасли, как меня, обо всех, кому не помогла психиатрия.

Через месяц или два после моего выступления в психиатрической больнице я ужинала с доктором Деборой Леви, психологом больницы Маклина, которая среди прочего изучает гены, по-видимому, приводящие людей к риску развития серьезных психических заболеваний, и ее коллегой, доктором Джозефом Койлом, психиатром больницы Маклина и одним из ведущих экспертов по NMDA-рецепторам – части мозга, которая подвержена поразившей меня болезни. Следить за беседой двух исследователей нейробиологии – все равно что следить за хоккейным матчем. Хоть на секунду оторви взгляд от шайбы, и ты уже потерялся. Мы говорили об истериях прошлого и о конверсионных расстройствах настоящего, о различиях между симуляцией и синдромом Мюнхгаузена. Первое описывает имитацию болезни ради какой-либо пользы (например, для победы в суде), а второе – психическое расстройство, при котором человек притворяется больным без очевидных причин. Знаменитый случай Джипси Роуз Бланшар – яркий пример делегированного синдрома Мюнхгаузена, когда болезни придумывают другим, часто детям