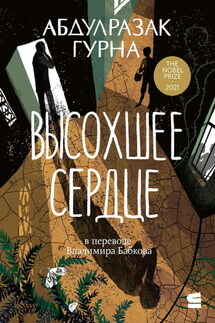

Читать онлайн Абдулразак Гурна - Высохшее сердце

Copyright © Abdulrazak Gurnah, 2017 First published in 2017 by Bloomsbury Publishing

Издается с разрешения автора при содействии его литературных агентов Rogers, Coleridge and White Ltd.

© Абдулразак Гурна

© Владимир Бабков, перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. Строки

Часть первая

1. Сахарная вата

Моему отцу я был не нужен. Я почувствовал это в раннем детстве, когда еще не мог толком понять, чего меня лишили, и тем более угадать почему. В каком-то смысле мое непонимание оказалось благом. Приди это чувство позже, мне проще было бы с ним свыкнуться, но, скорее всего, я не обошелся бы без притворства и ненависти. Я делал бы вид, что мне все равно, или исходил бы злобой у отца за спиной, проклиная его за то, что все сложилось именно так, а не по-другому. С досады я мог бы прийти к выводу, что в жизни без отцовской любви нет ничего исключительного, и даже решить, что мне повезло. С отцами ведь не так уж легко ладить, особенно если они тоже выросли без отцовской любви, поскольку в этом случае у них складывается твердое убеждение, что отцы имеют право всегда добиваться своего – не мытьем, так катаньем. Вдобавок отцы, подобно всем остальным, вынуждены мириться с тем, что жизнь безжалостно гнет свою линию, и им приходится оберегать и поддерживать собственную трепетную натуру, а на это иногда растрачиваются чуть ли не все душевные силы – где уж тут найти излишки любви на ребенка, которого по своему капризу подкинула им судьба.

Но я помнил и время, когда все было по-другому, когда мой отец не отгораживался от меня ледяным молчанием, если мы оказывались вдвоем в одной маленькой комнатке, когда он смеялся вместе со мной, тормошил и ласкал меня. Это была цепочка образов без слов и звука, маленькое сокровище, которое я тщательно сберегал. В ту пору, когда все было по-другому, я, наверное, еще не вышел из младенческого возраста, поскольку в моих первых ясных воспоминаниях об отце он предстает уже тем самым молчуном, каким оставался после. Пухлые детские тельца запоминают многое, что потом откликается во взрослой жизни, но эти следы прошлого нередко искажаются и перемешиваются. Иногда у меня возникало подозрение, что давние отцовские ласки – всего лишь выдумка, которой я пытаюсь себя утешить, и что часть картин, хранящихся в моей памяти, не принадлежит мне. Иногда я подозревал, что их вложили туда другие люди, которые были ко мне добры и старались заполнить белые пятна в моей и своей жизни, – те, кто преувеличивал связность и театральность беспорядочной рутины наших дней и кому хотелось всегда выискивать в происходящем отголоски минувшего. Добравшись до этого места, я начинал гадать, знаю ли я о себе вообще хоть что-нибудь. Все мое младенчество вполне могло состоять из плодов чужой фантазии: один говорил мне о тех годах одно, другой – другое, а я просто соглашался с более настойчивым из них или выбирал тот свой облик, который мне больше нравился.

В отдельные минуты эти гнетущие мысли становились до абсурда навязчивыми, хотя мне казалось, что я все-таки помню, как сижу рядом с отцом на залитом солнцем пороге нашего дома, в руках у него розовая сахарная вата на палочке и я собираюсь погрузить в нее лицо. Это возникало передо мной как застывшее мгновение, картинка без всякой предыстории или развития. Разве я мог такое придумать? Я только сомневался, что это и вправду было. Глядя на меня, отец заходится в беззвучном смехе – тщетно стараясь унять его, он прижимает локти к бокам и говорит мне что-то, чего я теперь уже не могу слышать. А может быть, он обращался вовсе не ко мне, а к кому-то еще, кто тоже там был. Возможно, вот так, задыхаясь от смеха, он говорил с моей матерью.

По всей вероятности, на мне была крошечная рубашонка, чуть прикрывающая пупок, а ниже – ничего. Я в этом почти уверен. То есть уверен, что кроме рубашонки на мне ничего не было. На одной из фотографий того времени я беззаботно стою посреди улицы именно в этом наряде, обычном для малолетних африканцев мужского пола. Девочкам разгуливать в таком виде не разрешалось, чтобы никто случайно не нанес ущерба их чистоте и невинности, хотя это не значило, что они избегнут уготованной им участи в дальнейшем. Да, я определенно видел однажды эту фотографию – нечеткий, плохо проявленный снимок, сделанный, скорее всего, бокс-камерой: полуголый чернокожий мальчуган лет трех-четырех глазеет в объектив с жалким оторопевшим видом. Это дает повод заключить, что я находился в состоянии легкой паники. Я был пугливым ребенком, и направленная в мою сторону камера должна была меня встревожить. Судить по этой выцветшей фотографии о моей внешности довольно трудно, и утверждать, что на ней запечатлен именно я, может только человек, и без нее знающий, как я выглядел. На бледном снимке нельзя рассмотреть ни царапин у меня на коленках, ни следов от укусов насекомых на руках, ни соплей под носом, зато отчетливо виден крохотный мешочек между ног, тогда еще целехонький, без всякого изъяна. Это значит, что мне тут не больше четырех. Примерно в этом возрасте мальчишки начинают ежиться от ужаса перед будущим обрезанием, поскольку шутки взрослых про то, что маленький абдулла скоро потеряет свою шапочку, вдруг приобретают для них смысл, а ужимки старухи, которая мнет детские яички, чихая и содрогаясь в притворном экстазе, уже не забавляют, а воспринимаются как издевательство.

Как ни крути, эту фотографию не могли сделать позже моего пятого дня рождения, потому что незадолго до него и моего поступления в кораническую школу отец с матерью усадили меня в такси. Поездка на такси была редким событием, и мать не пожалела усилий, расписывая лакомства, которые ждали нас в конце путешествия: витумбуа, катлеси, самбуса [2]! По дороге такси остановилось у больницы – это займет всего минутку, сказал отец, а потом сразу поедем дальше. Я взялся за его руку и пошел с ним внутрь. Не успел я сообразить, что происходит, как мой маленький абдулла потерял свою кофию [3] и пикник превратился в кошмарную смесь боли, предательства и разочарования. Меня подло обманули. После этого я несколько дней подряд сидел, широко расставив ноги, чтобы открыть целительному ветерку доступ к моему увенчанному алым тюрбаном пенису, а мать, отец и соседи приходили взглянуть на это с улыбками до ушей. Абдулла кичва вази[4].

Вскоре после этой травмы и обмана я начал ходить в кораническую школу. Там ученики были обязаны носить укороченные канзу [5] и кофии – и почти наверняка трусы, так что мои руки уже не могли время от времени рассеянно теребить то, что у мальчиков внизу. А раз научившись прикрывать свою наготу, особенно после столь коварно нанесенного мне увечья, я больше не мог снова выставлять ее напоказ с той же свободой, что и раньше, и никто уже не сфотографировал бы меня сидящим на пороге дома в одной только куцей рубашонке. Так что можно сказать с уверенностью, что в тот день, когда мой отец Масуд угощал меня на солнышке сахарной ватой, мне было около четырех. И нежность тех мгновений впиталась в меня на долгие годы.

Это был порог дома, где я родился и провел все свое детство, дома, который я покинул, потому что мне почти не оставили выбора. Позже, в чужой стране, я мысленно рисовал этот дом шаг за шагом. Не знаю, была ли то лживая ностальгия или честная тоска, но я проходил по всем его комнатам и вдыхал его запахи много лет после отъезда. Прямо за входной дверью было пространство кухни: ни розеток, ни встроенных шкафчиков, ни электроплиты или даже раковины. Это была просто несовременная кухня, но когда-то здесь и вовсе царил вечный полумрак, а на стенах лежала густая копоть от угольного очага. Как в пасти чудовища, говорила моя мать. Хотя с тех пор стены несколько раз белили известкой, эта копоть все равно пробивалась сквозь нее неистребимым сероватым отливом. В ближнем к двери углу был краник для стирки и мытья посуды; пол из скверного бетона раскрошился под напором воды, и в нем образовалась ямина. По левую руку от двери лежала старая циновка, которая, несмотря на ее древность, все еще пахла травой, – на ней мы ели, и на ней же мать принимала гостей. Дальше гости мужского пола не заходили – по крайней мере, когда мать была еще молода, или, по крайней мере, не все из них. Так это выглядело, когда я был мальчишкой, но позже циновка уступила место столу со стульями, да и вся кухня благодаря многим переменам стала гораздо более чистой и современной.

Следующая дверь отделяла эту обширную переднюю от основной части дома, состоящей из двух комнат, маленького коридорчика и уборной. В большей из комнат спали мои родители и я. У меня была удобная кроватка, которую я обожал. Одна ее боковина опускалась и поднималась, и, когда я лежал внутри за поднятой стенкой и под натянутой сверху москитной сеткой, мне казалось, что я плыву по воздуху в каком-то сказочном челне. Москитная сетка над головой всегда дарит мне чувство защищенности. Каждый раз, когда матери нужно было, чтобы я не мешал ей заниматься своими делами, она сажала меня в эту кроватку, потому что знала: там мне хорошо. Иногда я и сам просил, чтобы меня посадили туда и закрыли боковину, а потом часами представлял себе, что прячусь в собственной потайной комнатке, неуязвимый для всех и вся. Я наслаждался этим уютом лет до десяти. Позже в этой кроватке спала и моя сестра Мунира.

Во второй комнате жил брат моей матери, дядя Амир. Дверь в конце коридорчика вела в узенький дворик, где еле хватало места для бельевой веревки. У него была общая стена с двориком наших соседей – одинокого мужчины и его матери. Они жили так тихо и незаметно, что долгое время я даже не знал, как зовут хозяина, поскольку никто не говорил ни с ним, ни о нем. Его мать никогда не выходила из дому – не то болела, не то так отвыкла от прогулок, что боялась внешнего мира. У них не было электричества, и, когда меня отправляли туда с миской слив в подарок – сливы в ту пору были редкостью, – я едва мог различить в полутьме ее черты. С их двора не доносилось почти никакого шума, разве что изредка негромко покашляет хозяин или звякнет кастрюля. Выбегая ночью по нужде, я старался по возможности не открывать глаз и добирался до уборной ощупью. На заднюю дверь я никогда не глядел даже мельком, но мне все равно мерещилась тень, вырастающая над стеной в рассеянном свете прикрученной масляной лампы.

Перед домом не было ни палисадника, ни тротуара, так что в переднюю заходили прямо с улицы. В жаркие дни дверь распахивали настежь, и занавеска на ней лениво колыхалась под легким ветерком, то вздымаясь, то опадая. Значит, когда мы сидели на этом залитом солнцем пороге и отец угощал меня сахарной ватой, наши ноги стояли на улице – если только я уже доставал ногами до земли – и мы смотрели, как мимо нас течет жизнь. Улочка наша была пустынная и совсем тесная – на ней с трудом разъезжались два велосипеда. Жестяные крыши нашего дома и дома напротив почти смыкались, и те, кто случайно забредал в эти прохладные сумерки, должно быть, робели, чувствуя себя непрошеными гостями. Солнечные лучи падали на наш порог очень недолго, пробиваясь в щель между козырьками крыш, и фотография с ватой, очевидно, была сделана именно в такой момент.