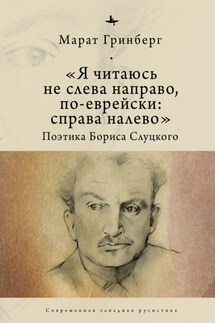

«Я читаюсь не слева направо, по-еврейски: справа налево». Поэтика Бориса Слуцкого - страница 2

Перевернутые парадигмы

О, если бы мне удалось создатьоднуновуюстаруюрифму!Борис Слуцкий. «Старые рифмы»

Даже если оставить в стороне очевидную неправомерность сравнения романного нарратива с лирикой, пусть даже и предельно самобытной, возникает закономерный вопрос: почему А. П. Платонов достоин звания гения, а Слуцкий – в лучшем случае отпрыска своей эпохи? Похоже, что дело тут не только во вкусовых предпочтениях, но и в неспособности критиков посмотреть на поэта его собственными глазами, подстроить свой методический инструментарий под нужды онтологического и герменевтического анализа. Отчасти в ответ на эту патовую ситуацию с толкованиями, в моей книге ставится двойная задача. С одной стороны (в основном через анализ взаимоотношений между Слуцким и Д. С. Самойловым в третьей части книги), будут вскрыты корни и причины существования повсеместно принятого мифа о Слуцком. С другой стороны – и в этом состоит главный посыл исследования в части анализа и интерпретации – будут очерчены контуры художественной философии Слуцкого и обнаружены ее принципы. Смею утверждать, что открытие, сделанное в книге, состоит в следующем: присутствие оригинального многосоставного мировоззрения в самой основе поэтики Слуцкого (ее, так сказать, modus operandi), продуктом которой является непрерывный лирический стих / комментарий его произведений, наиболее четко определяется при сопоставлении с кодами и парадигмами еврейской культуры. Лучшие стихи Слуцкого поражают языковыми изысками и одновременно парадоксально вызывают в памяти традиции прошлого, переосмысленные и соположенные по-новому. Прелесть открытия в Слуцком оригинального поэта заключается в том, что в этом случае исследователь может не только выйти за пределы отживших свое парадигм, но и обрушить их полностью, указав на своеобразие и неожиданность мышления поэта. Отсюда не следует, что русско-еврейские дилеммы Мандельштама, Пастернака или И. Г. Эренбурга и даже Бродского лишены своеобычия, однако они подтверждают, а не разрушают и не переиначивают то, что нам известно об определенных еврейских культурных конструктах модернизма и о путях формирования еврейской саморепрезентации – будь то еврейская / иудейская дихотомия Мандельштама или глубокое, но не реализованное в поэзии ощущение Бродским собственного еврейства [Grinberg 2006a]. Еврейство Слуцкого выходит за рамки тематики, идентичности или биографии. По масштабам и конкретности оно равнозначно его поэтике и тем самым по-новому определяет взаимоотношения между «русским языком и еврейским мировоззрением» [Хазан: 175].

Более того, новое прочтение Слуцкого, представленное в этой книге, позволяет ниспровергнуть целый ряд основополагающих русских и советских литературных парадигм. Все еще широко распространенная версия истории русской поэзии ХХ века, которая перескакивает от Серебряного века к Бродскому, произвольно объявляя отдельных поэтов и целые движения маргинальными, неприемлема и устарела. Фигура Слуцкого, как показано в этом исследовании, позволяет литературоведам понять не только динамику развития наследия модернизма в советский период, но и возникновение и дальнейшее существование советского постмодернизма. Господствующая трактовка взаимосвязей между официальной и подпольной литературой в советском контексте также требует переосмысления. Западные читатели Слуцкого (Смит, Дж. Янечек [Ройтман: 6]) делают особый упор на его компромиссы с властью в вопросах публикаций. Бесспорно, значительная часть поэтического наследия Слуцкого не дошла до читателя в годы, когда он творил; достаточно много стихотворений было напечатано в усеченной форме.