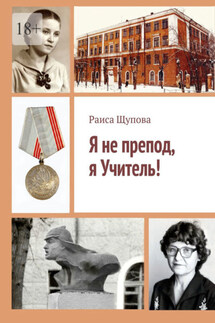

Я не препод, я Учитель! - страница 21

Глава 16 Под тенью Свердлова

Скверно, когда отказываются от истории, когда произвольно меняют названия улиц и целых городов. Свердловску в этом смысле не повезло дважды, а может, и трижды, поскольку до сих пор не утихают споры, в честь какой Екатерины был назван город – Екатерины I, честно скажем, не самой выдающейся особы или святой Екатерины великомученицы. Казалось бы, все ясно – конечно же, в честь супруги Петра I. Однако, стоит взглянуть на казенные печати того времени (с непременным символическим колесом), почитать переписку Татищева и других государственных мужей, и вновь всплывают вопросы самого интересного свойства…

Но речь о другом. О том, что историю нужно беречь и ценить, какой бы горькой она не была. В этом смысле можно привести в пример многие европейские столицы, в которых намеренно сохранили старые кварталы, не застраивая их небоскребами и торговыми центрами, ничего не разрушая и не перекрашивая. На мой взгляд, здесь бессмысленны споры о том, несет ли в себе та или иная архитектура историческую ценность или не несет. У нас без того мало что сохранилось от прошлого. И сейчас я говорю не только об Екатеринбурге, но и о других городах страны. Скажем, в городе Ирбите, не так давно сам собой рухнул особняк, некогда подаренный Д. Н. Маминым-Сибиряком родной сестре. И старый Ирбит с его уникальными кирпичными кладками продолжает ветшать и разрушаться. Хотя кто знает, впусти туда юрких строителей, и разрушения исторических зданий пошло бы еще быстрее.

Вот и наш город менялся прямо на глазах. Сразу отмечу, я не против современных стадионов, парков и торговых площадок, но вот как-то у нас это идет через могильные холмики, которые надежно присыпают наше прошлое. Скоропостижно исчезают здания, вроде знаменитого дома Ипатьева, вроде взорванной телебашни – самого настоящего символа города, перекраиваются и переименовываются улицы.

Даже центр Екатеринбурга не пощадили бурные времена. А ведь тут не было ни артиллерийских боев, ни авиационных бомбежек, – все изменения произошли исключительно «мирным путем». Так до 1917 года на главной площади города (тогда она называлась Кафедральной) стоял памятник царю Александру Второму. Он располагался на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта. Но после революции чугунного императора снесли, началась скульптурная чехарда. Первым делом вместо царя на постамент водрузили уральскую статую Свободы – похожую на американскую, но крохотную и неказистую. Статуя не прижилась, и на ее место водрузили огромную голову Карла Маркса. Выглядело это пугающе – в центре площади – и огромная бородатая голова. Но юркие перестройщики на этом не унимались. Вместо Маркса на постамент водрузили монумент женщины с факелом. Монумент именовали гордо и звучно – «Свобода». Но чем-то «Свобода» руководство города тоже не устроила, и трудами Степана Эрьзи на постамент водрузили 6-метровую статую «Освобожденный труд». Возможно, автор пытался повторить знаменитого «Давида», но мраморного гиганта в народе презрительно обозвали «Голым Ванькой» и, спустя шесть лет, «Ваньку» демонтировали, утопив в одном из городских прудов. Также незадумчиво снесли и уникальный Богоявленский собор, построенный здесь в 1771—1774 годах. Место освободилось, и сразу после Великой Отечественной войны уже в 1948 году на площади воздвигли очередной шедевр – на этот раз памятник Отцу народов. Это была скульптура Сталина на фоне знамени с изображением Ильича. Этот памятник я еще застала, но привыкнуть так и не успела. На этот раз любители архитектурных перемен взялись за проект капитальной перестройки всей площади целиком. Здание Горсовета превратили в ратушу со шпилем, с часами-курантами и множественными скульптурами по периметру крыши. Напротив ратуши начали возводить памятник с фигурами Ленина и Сталина. Однако воплотить проект в жизнь не успели. Власть захватил Хрущев, и Сталина немедленно убрали. На свет появился тот памятник, что мы наблюдаем сегодня.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)