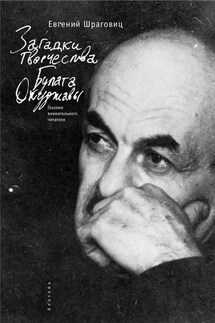

Загадки творчества Булата Окуджавы: глазами внимательного читателя - страница 19

«Старый пиджак» послужил предметом рассмотрения в статье А. Жолковского «“Рай, замаскированный под двор”: заметки о поэтическом мире Булата Окуджавы»[85], впервые опубликованной в 1979 году. Метод инвариантов, примененный к текстам Окуджавы в этой статье, насколько нам известно, Жолковский перестал использовать позднее в работах о поэзии. Но статья многократно переиздавалась, в последний раз в 2005 г.; очевидно, автор не усомнился в положениях, к которым привел его анализ.

Поскольку обсуждение правомерности приложения метода инвариантов к исследованию поэтического мира лирического поэта выходит за рамки настоящей работы, мы остановимся только на результатах анализа конкретного стихотворения «Старый пиджак», разобранного в статье А. Жолковского, так как именно оно является объектом нашего внимания. В качестве литературных предшественников «Старого пиджака» А. Жолковский называет две песни Беранже, известные в России в нескольких переводах[86]. Вот как А. Жолковский описывает эти стихи: «В обоих текстах фрак метонимически представляет поэта, символизируя его любовные и социальные успехи и неудачи. Особенно близок к Окуджаве потёртый старый фрак, заштопанный героиней и сопровождающий поэта в могилу. В более широком плане “Старый пиджак” можно считать ещё одним выходцем из гоголевской “Шинели”»[87]. Очевидно, А. Жолковский решил, что в тексте Окуджавы старый пиджак играет ту же роль и обладает той же символикой, что и фрак у Беранже, и учитывал эту гипотезу, анализируя текст Окуджавы методом инвариантов. Однако между песнями Беранже и русскими стихами, включая «Старый пиджак», есть одно существенное различие: в произведении Окуджавы, так же как и в стихотворении Г. Иванова, кроме предмета одежды, фигурирует Портной, или поэт, а это объединяет их и с прозой Мандельштама, и со стихами Жуковского и Хемницера. Жолковский не обратил внимания на этого персонажа, что стало главной причиной ошибок в интерпретации «Старого пиджака».

Итак, вот что написал об этом стихотворении А. Жолковский в заключении к своей статье:

«Как видим, “Старый пиджак” не только каждой своей строчкой воплощает инварианты Окуджавы, но и достаточно в этом смысле представителен. В нем манифестированы: и отрицательный полюс: “потертость” и (подразумеваемое) “одиночество, отсутствие любви”; и положительный: “любовь”, “прекрасное” (выглядел счастливым); и широкий спектр медиаций между ними. В числе медиаций – характерные типы мировосприятия: “главное за будничным” (любовь за пиджаком), “вера”, “перемены”, “новое”, “начинательные жесты”, “возвращение”, “передышка”, “годы”; прагматические мотивы: “страдания”, “просьбы”, “помощь, забота”; предметные мотивы (перечисленные выше); стилистические: обороты с чтобы, пока, едва, а также разнообразные способы выражения “модальности”: “шутка, чудачество, искусство”, “тихость, молчаливость”; финальный оксюморон… В “Старом пиджаке” отсутствуют: категорические образы “голого идеала”: “строгое”, “нужное”, “порядок”, и т. п.; категорические ситуации типа “слепота”, “не обращать внимания”, “гордость” и вообще морально-этические категории (предполагающие конфликт); а также такие масштабные мотивы, как “дорога”, “призывы”, “трубы”, “судьба”»[88].

Продолжаем цитирование статьи Жолковского: «Формулировка соответствующей локальной темы позволила бы, далее, осмыслить роль в ее реализации ряда специфических выразительных решений, общей чертой которых является “воплощение высокого в мелком обыденном, будничном”. Мы имеем в виду: центральный символ стихотворения – метонимию “старый пиджак = любовь, счастье, жизнь”; согласованное с этим воплощение инвариантного мотива “искусство” в виде