Жила-была переводчица - страница 18

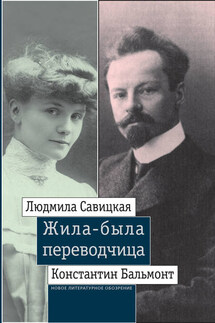

Жила-была переводчица

Книга Жила-была переводчица сейчас недоступна, скоро мы все починим. Попробуйте зайти позже.

Похожие книги

Русская и французская актриса, писательница и переводчица Людмила (Люси) Савицкая (1881–1957) почти неизвестна современному российскому читателю, однако это важная фигура для понимания феномена транснациональной модернистской культуры, в которой она играла роль посредника. История ее жизни и творчества тесно переплелась с биографиями видных деятелей «нового искусства» – от А. Жида, Г. Аполлинера и Э. Паунда до Д. Джойса, В. Брюсова и М. Волошина.

Что мы знаем о блокаде Ленинграда? Дневник Тани Савичевой, метроном, стихи Ольги Берггольц – вот наиболее яркие ассоциации. Как трагедия стала возможна и почему это произошло лишь с одним городом за четыре страшных года войны? В этой книге коллектив российских историков обращается к ранее опубликованным архивным документам, шаг за шагом восстанавливая события, которые привели к голоду сотен тысяч ленинградцев. Дополняя источники статьями и коммен

Генеалогия, алгоритм поиска родословной, практические советы и рекомендации, автофикшн, философия времени, путешествие по городам и пяти странам, путешествие во времени и пространстве… Можно ли это уместить в одну книгу? Можно, если это родословный детектив-путешествие, вобравший в себя реальные и вымышленные события, которые невозможно отделить друг от друга. Такого вы ещё не читали. Книга, которая писалась десять лет. Нет, всю жизнь. И она не о

Героиня книги «Зеркало-псише» Марья Ивановна Ушкина проходит путь от детства до зрелости, сопровождаемая субличностью зазеркалья. Иногда с лирической светлой грустью, иногда с юмором и самоиронией героиня проживает свои ошибки. Зачёркивает летние дни сложного детства и отрочества в календарях, составляет список своих поклонников, покидает любимого, придумывает теорию жизненных циклов и щедро делится творческим анализом собственных ошибок.

«Алая заря» свидетельствует о возвращении на Землю сотворённого человека. Казнь (заклание) и Пробуждение (оживление трупа) – не вымысел. Это быль. Адам Антихрист – человек, сотворённый в истине (Дух истины). И это факт.

Меня похитили инопланетяне, и вы можете подумать, что хуже быть не может. Но будете не правы, потому что из-за проблем с кораблем им пришлось оставить человеческих женщин, включая меня, на ледяной планете.Мы не приспособлены к жизни в этом изолированном месте, где царствует вечная зима. Поэтому я решаю отправиться за помощью.Ну, помощь-то я нахожу… Большого синего инопланетянина. Вектал заявляет, что я его пара, его избранная женщина. Он поможет

Наш журнал основан литературным клубом с аналогичным названием «Последняя среда», издательством «Э.РА» и Фондом поддержки независимого книгоиздания. Мы затеваем его, чтобы поговорить о вещах, которые считаем важными. Форма этого разговора – литературная. В жанрах эссе, критической статьи, обзора, рецензии, мемуара, наконец. В качестве иллюстраций мы будем печатать стихи и прозу.Тема номера «Прошлое». Прошлое – это мертвые и те, кто о них помнит.