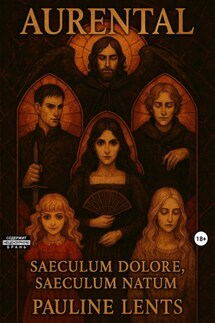

Aurental. Volumen I: Saeculum dolore, saeculum natum - страница 28

Лирхт молчал. Только в глазах мелькнуло то, чего он обычно скрывал – усталость.

Может, сожаление. Может – горечь.

Люси жива, – сказал он наконец. Ровно. Почти беззвучно.

Весь мир сжался до этой фразы. Комната перестала дышать.

Паулин медленно выпрямилась. Голос её сорвался:

– Где?..

– Внизу. Под наблюдением. Она… стабильна. Но изменчива. Слишком долго была рядом с тем, что не должно касаться человеческой души. Она стала чем-то другим. Или только начинает становиться.

Паулин встала. В её движениях не было грации, только напряжение. Сила, которую трудно было назвать собственной.

– Зачем ты говоришь мне это сейчас?

– Потому что завтра – не только про тебя. И не про меня. Завтра решит, кто выживёт:

человек, которого ты хранила в себе, или та, что училась убивать, чтобы выжить. А может, ни одна из них.

Она отвернулась. Взгляд уткнулся в огонь. Свиток в руках дрогнул, и край бумаги затрещал, охваченный пламенем. Пепел начал осыпаться, сыпаться в ладони – серый, как зола сгоревшего имени.

– Я скажу тебе завтра. При всех. При ней. При тебе. – Голос Паулин был тихим, но точным, как удар по стеклу.

– Жду. – Лирхт встал. Его голос звучал ровно, но взгляд – нет. – Но не надеюсь.

Он вышел, как всегда – не оборачиваясь.

Пепел осыпался между пальцев. Падал на пол, как снежинки конца мира. И только одна мысль не отпускала Паулин:

Я больше не пешка. Но кем я тогда стала?

ГЛАВА 37. Ритуал

День Х.

Комната не была залом. Это была яма – выложенная гладким камнем, вычищенная, вылизанная до блеска. Ни окон. Только щели в потолке, сквозь которые проникал тусклый свет факелов – рассеянный, как взгляд солдата, привыкшего к казням.

Посреди стояла она.

На Паулин – не платье, а униформа: тонкая, серая, плотно облегающая тело. Без пуговиц, без швов. Как вторая кожа. Воротник стягивал горло. Запястья туго обвиты черными ремнями, как для фиксации. На коленях – алые полосы. Не кровь. Церемониальный шов. Он должен был быть. Для акта.

Вдоль стен – наблюдатели. Безликие. В масках. Их не называли именами. Они были частью механизма. Свидетели. Судьи. Архив.

Лирхт стоял напротив. Чёрный. Высокий. Его одежда – не парадная. Простая. Как у карателя. На руках перчатки.

Он молчал. Как всегда.

Она стояла перед ним. Обнажённая – не телом. Выше. Ни оружия. Ни имени. Только функция.

Готье зачитывал клятву. На старом языке. Ни один из символов не значил для неё ничего – и всё сразу. Речь шла не о браке. Речь шла о принятии в ритуал рода.

Первые слова – и её шаг вперёд. Сама.

Второй шаг – и он схватил её за шею.

Медленно. Без резкости. Просто как напоминание: ты здесь по моей воле.

– Признаёшь ли ты дом Альвескардов как свою последнюю принадлежность? – прозвучало. Голос глухой, в камне.

Молчание.

Он сжал сильнее.

– Признаю, – выдохнула она.

– Готова ли ты стать связью? Между именем и безымянным, между властью и тем, что ей подчиняется?

Она не ответила.

Он ударил.

Резко. Без отмашки. По лицу. Раз – и кожа вспыхнула.

– Готова, – сказала она.

Тогда стой.

Он отошёл. Сбросил перчатки. Взял нож. Короткий. Ритуальный. Тот самый, что использовали на символической маркировке.

Он подошёл к ней. Поставил руку на живот. Выше лона. Ниже сердца.

– Здесь, – сказал он. – Здесь начинается право.

Нож вошёл медленно. На глубину символа. Не более.

Паулин не дрогнула.

Когда он вынул лезвие, кровь не хлынула. Она вышла, как вздох. Горячая. Узкая струйка. Он собрал её пальцами.