Дагестанские святыни. Книга третья - страница 16

Гаджиев Г.А. Амулеты и талисманы народов Дагестана. Махачкала, 1996.

Gadžiev M.S., Kudrjavcev A.A. Steinmetzzeichen des 6. Jahrhunderts n. Chr. In Darband // Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan. Band 33. Berlin, 2001.

Derbend-Nameh, or the History of Derbend. Translated from a select turkish version and published with the text and with the notes by Mirza A. Kazem-Beg. SPb., 1851.

Cantemir D. Collectanea Orientalia (III. Ex eiusdem Demetrii Cantemiri schedis Manuscripts) // Operele principelui Demetriu Cantemiru publicate de Academia Romana. T.VI. Bucuresci, 1883.

Комаров А.В. (Эпиграфические материалы) // Рукописный отдел Института восто ко ве дения РАН (СПб). Ф.71. Оп.1. Д.1.

Федоров Н. Пещера святого Оганеса // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XIII. Тифлис, 1892.

Шиммель А. Мир исламского мистицизма. / Пер. с англ. Н.И. Пригариной, А.С. Рап по порт. – 2-е изд. – М., 2000.

Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Ч. 1. Надписи X–XVII вв. Тексты, переводы, комментарии, введение и приложения Л.И. Лаврова. М., 1966.

Аулы-столицы: крупные административные и торгово-экономические центры

Курах-столица Кюринского ханства

З.А. Магомедова, М.Н. Османова

Курах-дере – одна из красивейших частей центрального горного Дагестана, расположенная в бассейне реки КурахвацI, между Самурским и Калухдагским хребтами. Большая часть территории занята горами – неприступные заснеженные вершины, головокружительные горные кручи перемежаются живописными склонами и лугами. Само селение Курах расположено в окружении гор. К юго-западу находится гора Кетин-кил, к западу – Щару-даг («Пёстрая гора»), с севера – Кекен-даг и Элкъвей килер («Круглые вершины»). Несколько сел Курахского района – Аладаш, Арабляр, Маллакент, Кумух и Бугда-Тепе – находятся на равнине, недалеко от побережья Каспийского моря.

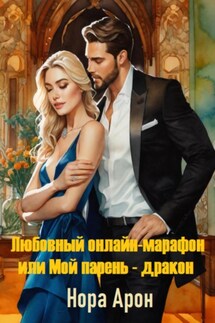

Сел. Курах. Общий вид

Курах-дере входило в состав Кавказской Албании – древнейшего государства, объединившего множество народов и племен. По сообщению грека Страбона (65 г. до н. э. – 21 г. н. э.), автора «Географии», в составе Кавказской Албании было 26 племен, в числе которых названы албаны, каспии, утии, гаргары, сильвы, дидуры, гелы и леги.

После распада Кавказской Албании в IV в. н. э. на территории Дагестана возникли политические объединения – Дербент (область Чога), Табасаран, Серир, Гумик, Маскат, Лакз, Кайтаг, Филан.

В 722 г. арабский автор ал-Белазури сообщает о стране Лакз, о Сабасе – главаре одного из лезгинских племен.

Наиболее раннее упоминание о Лакзе относится к VI в. и связано с именем Ануширвана I (531–579), который утвердил в Лакзе правителя, как и в других областях Дагестана – в Сарире, Филане, Табасаране.

Арабские источники дают возможность определить в общих чертах границы Лакза. Почти все они (источники) свидетельствуют о расположении Лакза в Южном Дагестане.

В Х в. южные границы проходили, очевидно, по Самуру, ибо отмечается наличие общей границы между Лакзом и Ширваном. В середине Х в. ал-Масуди писал, что «опорой царства его (ширваншаха) является царство (мамлака) ал-Лакз, многочисленный народ которого живёт на вершине этой горы».

Если южная граница соприкасалась с Ширваном, то юго-западная – с Шакки. Ал-Истахри оставил любопытное описание этой территории: «Между Ширваном и Лираном – граница, между Лираном и Муканом – граница, как и со страной Абсия, [а] она – область с незначительным числом населённых пунктов. В ней (Абсии) имеется сильная крепость, а за ней по направлению к горам – местность, примыкающая к стране Лакз. Они (жители Лакза) охраняют эту крепость, т. к. владетель (сахиб) Абсии чувствует к ним особое расположение и поддерживает с ними добрососедские отношения…».