Читать онлайн Фёдор Смольников, Игорь Смольников - Эхо далекой войны

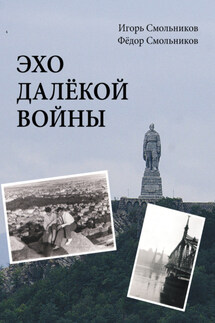

>Фотографии на обложке: Пловдив. Памятник советскому солдату на холме Освободителей. Там же – Ф. Смольников, И. Смольников. 1946 год. Мост через Дунай в Будапеште. 1944 год.

>Фотографии на спинке обложки: Египетский сфинкс на Неве. Страница фронтового дневника Ф. Смольникова. Танк-памятник КВ. И. Ф. Смольников с дочкой. 1958 год.

© И. Ф. Смольников, 2019

Часть первая

Дневник фронтовика 1941-1945

Несколько слов о дневнике и его авторе

Ф. Смольников. 1945

Несколько слов об авторе.

Фёдор Михайлович Смольников в середине 1920-х годов окончил Ленинградское училище полевой тяжёлой артиллерии, но артиллеристом не стал. Выпускникам-курсантам было предложено записаться в школу лётчиков – началась эпоха авиации. Ещё два года учёбы, и он получает направление на службу в авиабригаду, командиром которой был легендарный Яков Смушкевич, герой гражданской войны в Испании, дважды Герой Советского Союза, арестованный по навету и расстрелянный в самом начале войны с фашистской Германией.

Начало войны Смольников встретил в Витебске в должности начальника связи авиационной бомбардировочной дивизии.

Отмечу ещё одну, может быть, не самую главную, но всё же существенную деталь.

В Петроград отец приехал из Пскова и был во многом похож на тысячи других молодых людей из бедных семей российской провинции. И красным курсантом он был таким же, как и многие его однокашники, – увлечённым военной профессией, преданным советской власти, свято следующим всем писаным и неписаным правилам тогдашнего армейского, курсантского братства. Но у этого курсанта в Питере был дядя, Владимир Васильевич Ендогуров, офицер царского Генерального штаба. Как он уцелел в революционном Петрограде, вопрос особый, и не о том сейчас речь. Юный курсант навещал отставного полковника, и тот многое ему дал, многое внушил – на всю жизнь: и понятие об офицерской чести, и уважение к женщине, и общие правила воспитанного человека, и умение носить военную форму, и многое другое, чем подчас пренебрегали – за ненадобностью – курсанты, а потом командиры.

Надо сказать и о следующем.

В последнее время стало модным корректировать оценки военных лет. Стали писать о том, что немало военных перешло на сторону немцев, что существовало сопротивление советскому, сталинскому режиму и т. д. Я не буду вступать в полемику с этой точкой зрения. В те годы, как известно, было всякое. Но решающим являлось то, что армия не за страх, а за совесть воевала с врагом. Этой истины ничем не сотрёшь. Так было. И тому свидетельством, в частности, и предлагаемый читателю дневник одного из рядовых участников той Великой войны. Рядовых. Это тоже надо подчеркнуть. Не так и много таких, письменных свидетельств фронтовиков, не увенчанных генеральскими чинами. Генералы, прославленные и непрославленные военачальники, писали свои мемуары после войны, в спокойной обстановке, прибегая к помощи архивов, используя хранящиеся там документы, внося акценты, отвечавшие оценкам следующих за войной десятилетий. Предлагаемый читателю дневник создавался непосредственно на войне, под взрывы бомб, артиллерийскую канонаду, на фронтовых дорогах, на аэродромах, в критических ситуациях, когда на карту ставилась жизнь, когда некогда было думать о личном благополучии и карьере.

Военная карьера автора дневника складывалась нелегко. В сентябре сорок второго года он записал: «До чего же у меня карьера нудная. Удивительно у других, всё легко и быстро». Но это объяснялось просто: он не умел и не хотел приспосабливаться к начальству. На страницах дневника повторяется крылатая грибоедовская фраза: «Служить бы рад – прислуживаться тошно». Он не прячет в связи с этим ни своих горьких чувств, ни критической характеристики тех, кому по долгу службы подчинялся. Я не счёл возможным затушёвывать эти места дневника, хотя понимаю, что они могут прозвучать некоторым диссонансом более привычному тону по отношению к командному составу тогдашней армии. Но я убеждён, что позиция не порочит ни нашей армии, ни автора самого.

Может быть, он просто не умел ладить с людьми? Думаю, что это не так. Непредубеждённый читатель почувствует истинную, высоконравственную основу его восприятия и оценки людей и ситуаций. Конечно, не всегда и не во всём автор бывал справедлив. Он был живым человеком, со своими страстями и пристрастиями. Дневник этого не прячет. Но автор был честным солдатом. Ложь о войне, о людях на войне, умолчания или лукавость были противны его характеру, его воспитанию, его профессиональной чести кадрового офицера.

Дневник фронтовика

Год 1941-й

Первая страница дневника заполнена за двенадцать дней до войны. Единственная довоенная запись. В ней проглядывают настроение и обстановка того времени.

10.6.41

Опять полевая поездка. Опять бешеные скачки на авто с заплатанной резиной и мучительными остановками. Сколько времени уходит напрасно! Вторая полевая поездка не предусмотрена планом шт[аба] Зап. ОВО.

Аэродромы строят в усиленных темпах. Строят здорово, мобилизация сил огромная, но не поздно ли взялись? Зап[адная] Белоруссия, слава Богу, два года наша. Почему мы до сих пор задним умом крепки? Полякам я не верю. Они ненавидят и нас и немцев…

Следующая страница – война. Первый день. Короткая запись о той заминке, которая была вызвана приказом не поддаваться на провокации со стороны немцев.

Штаб 12-й авиадивизии, в которой служил отец, находился в г. Витебске. Его в первый день не бомбили.

22.6.41. Восстановлено по памяти 15.4.42[1]

Весь день ходили и секретничали. Слово «война» боялись произнести, арестуют, мы же с немцами заключили договор. Какая дурацкая постановка агитации. Ждут, что скажет радио. Нам уже известно, что немец перешёл границу, бомбил наши аэродромы. А мы, командиры, молчим. Никаких мнений. Ходят, не работают, болтаются.

Жаба и кастрат Минков[2] наводит желание дать ему под зад и выкатить его из штаба, чтобы он и забыл, что когда-то был в Красной Армии. Какое ничтожество! С таким нач. штаба не повоюешь.

Можно слышать определение: «Хоть бы на время войны убрали эту трусливую жабу». На любое задание, в любое место, только не с кастратом военной мысли.

Штаб перебазировался в Поставы. Группа – Епанчин, Гюппенин, мой пом[ощник] Федотов, комдив Аладинский.

4.7.41. Витебск

Испытывал приятное волнение и спокойствие. Немец движется на запад. Бешенковичи уже заняты. А у нас возмутительное вы-жи-да-ни-е с тем, чтобы в момент, когда огонь и сверху и, главное, с земли – удариться в панику.

Минков, как жаба, не ходит, а ползает. Его давит страх. Он почти не соображает. Он всех задёргал и заездил. В эти часы он проявляет мах. тупость и отсутствие воли. Он уже оцепенел от страха. Какая тупая личность и даже не личность, бесцветная жалкая фигура.

Да, видно, здорово этот Минков сидел у всех в печёнках! Но пройдёт ещё немало дней, прежде чем его снимут с должности.

Есть в этой записи один требующий пояснения момент. «Бешенковичи уже заняты» – это, можно было бы думать, о наступлении немцев. Но как тогда объяснить две первые фразы? При наступлении они двигались на восток. Скорее всего, это связано с нашим контрнаступлением в начале июля юго-западнее Витебска, когда 5-й и 7-й механизированные корпуса отбросили фашистов на 30–40 километров к западу в сторону Лепеля, Бешенковичей и Сенно. Это был кратковременный успех. Но – успех! Он здорово помог войскам, оборонявшим Витебск, и поубавил пыл у рвавшихся на восток немцев. После этой записи в дневнике опять долгий перерыв.

1941–1942

Лишь перечень населённых пунктов с датами позволяет представить, как двигался штаб 12-й авиадивизии. А двигался он, увы, на восток: за Витебск, Смоленск, Вязьму. Вот как это обозначено в дневнике:

26.6. Витебск.

27.6. Лес. 8 клм. с/в Витебска.

10.7. Лес. 10 клм. ю/в Демидова.

12.7. Стабна.

14.7. Ст. Кардымово.

15.7. Лес у д. Мясоедово, 8 клм. с/в Вязьмы.

С конца июля записи в дневнике становятся более регулярными.

Я объясняю это тем, что, несмотря на все беды и потери, неразбериху и бессонницу, несмотря на всё то, чем был памятен первый месяц войны, начальник связи одного из соединений Красной Армии вместе со многими другими командирами и красноармейцами понял: бить немца можно, можно противопоставить ему и нашу технику, и нашу выучку, а главное – нашу волю. Тогда, на втором месяце войны, стала, видимо, уменьшаться та дьявольская напряжённость нервной системы у каждого, кто, отступая, вёл отчаянные оборонительные бои.

30.7.41. 24.00. Ржев

Было партсобрание[3]. Это первое за время войны. Стоял один вопрос. Это приказ т. Сталина о налаживании связи.

Доклад Минкова. Содержание? Абстракция на воде.

Гюппенин. Разговоры говорит, притом страдает нелогизмом.

Соколов – сказал дело.

Ковалёв – сам себя подхлёстывает, воодушевляя себя, – а прока на волос в нём нет.

Комиссар Пудинов – человек страсти и требовательности, говорит о сути дела.

Я молчал и тем самым завоевал его политическое подозрение. Разве можно говорить собранию, что делается по связи?

Районирование – организация в своём замысле хорошая, но нам придётся очень много ещё работать, чтобы поспеть за прыгнувшей по фронту на 60–80 клм авиацией, или вернее уже сделать нужную связь. У нас сейчас это не получается. Районы режут, а средств связи не дают. Что есть, есть бедное, и то растерянное паникёрами наполовину.

31.7

Нашёл утерянный чемодан. Ещё под Демидовом под нажимом противника приготовленные площадки пришлось оставить. Противник оказался умнее, чем обычно думают некоторые наполеоны.

Ф. М. Смольников.

18 августа 1941 года. Надпись на фото: «На отдыхе, на родных русских полях. Тоскуя по вас. Ваш отец и друг Фёдор»

Без авиации мы делали скачки по 40 клм. Зачем и кому это было надо? Полки давно ушли переучиваться, шадив[4] решал какие-то задачи, писал опер. и развед. сводки.

Впрочем Епанчин, вооружённый ручным пулемётом, гранатами, при охране 2-х стрелков, взял курс на Витебск. Его данные подтвердили, что немец обошёл Витебск и по Сурожскому шоссе движется на Велиж. Это обстоятельство и решило наше новое перебазирование. Минков тогда сильно нервничал, спешил и определённо трусил. Вот тогда-то мне и не разрешили взять с собой что-либо, ибо на площадку приехали в два приёма, а уехать надо было в один. Из чемодана повеяло духом домашним, от чего стало грустно. Остатки нажитого годами. Всё, что осталось, будет разграблено.

1.8

Новые места и новые муки. Ищу, покупаю, уговариваю – п-р-о-в-о-д-а, их нет, они давно задействованы – война второй месяц. Немцы методически и упорно ползут всё на восток и на восток. Много крови и нечеловеческих усилий. Уже недалеко под Вязьмой. Совсем недавно уничтожено и разгромлено 300 танков. Ряд соединений – танковых закопались в землю и образовали ДОТы[5]. Остроумно, но трагично для немцев. Работа нашей авиации по румынской нефти сказывается здесь на фронте. Бомбить стали меньше, очевидно, нет пороху – бензина.

Говорят, что Кулик[6] гуляет где-то у них в тылу, совершая огромные дела… Это может быть.

Возвратившийся командир ав[иа] полка из тыла, по которому шёл 24 дня, говорит, что тыл немцев очень слаб – ниточка. Это очень похоже на правду, его тактика – это нахальство, нахрапом, расчёт на панику.

Глубоко убеждён, что проиграют.

У нас много неразберихи, бестолочи, и всё-таки мы победим. Эта война для немцев не популярна. Для нас она отечественная. Когда читаешь: «наше дело правое», то воспринимаешь это в глубоком смысле. Это так, наше дело правое.