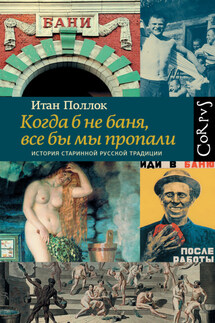

Когда б не баня, все бы мы пропали. История старинной русской традиции - страница 3

В силу того, что баня – относительно постоянный физический фон для общественных отношений, она служит призмой, через которую можно рассматривать российскую историю в целом. Поскольку баня проливает свет на отличительные черты прошлого, они предстают узнаваемыми и одновременно по-новому преломляются. Диахронное изучение бани позволяет высветить под непривычным углом очертания российской индивидуальности, природу сложных взаимоотношений России с остальной Европой, потенциал и пределы возможностей могущественного государства, управляющего огромной территорией, различия между профессиональными знаниями и народной мудростью, а также попытки адаптироваться к современным условиям. Меняющиеся представления о социальности и сексуальности, о половой и классовой принадлежности, об империи и религии, о работе и досуге – все это тоже проявляется в бане, но не всегда предсказуемым образом или не так резко, как могло бы показаться, если бы мы глядели на все это через другую призму.

Баня была не просто физическим пространством, где происходили встречи. Она существовала и как идея, чья ценность определялась эмоциями, которые ей сопутствовали. В материальном плане баня оставалась устойчивым и неизменным институтом. Как социальное умозрительное понятие, она была подвижным явлением и, в зависимости от эпох и мест, принимала многообразные формы для представителей разных полов, национальностей и сословий.

Средневековые летописцы описывали баню как некий символ национального самосознания (какой бы смысл в него ни вкладывался – плохой или хороший) и как пограничное место, сталкивающее духовность и кощунство, небесные силы и земные желания. Иноземные дипломаты, врачи, путешественники и журналисты – от Геродота до Хедрика Смита – обращали внимание на банные обычаи местного населения и часто выводили из своих наблюдений более широкие умозаключения, касавшиеся сути народного характера. В романах Федора Достоевского баня выступает локусом, где царит опасность и насилие, а в рассказах врача, прозаика и драматурга Антона Чехова – невинным местом общения, где разговоры важнее оздоровления. Некоторые писатели – как, например, Михаил Зощенко – прибегали к юмору, чтобы привлечь внимание к плачевным условиям в банях, а другие намекали на встречи сексуального характера, которые там устраивались. В дневниках и мемуарах мы находим описания бань в пору Русской революции, в период блокады Ленинграда, в советских исправительно-трудовых лагерях. И безымянные, и знаменитые художники изображали баню как символ русскости и патриотизма, советскости и юмора, добродетели, порока и секса. Григорий Распутин водил в баню аристократок и проституток, чтобы испытать их духовную чистоту – или же чтобы предаться распутству. Екатерина II, Иосиф Сталин, Борис Ельцин и Владимир Путин видели в бане и важнейшее орудие, помогающее народу отогнать болезни, и свой излюбленный вид досуга.

Баня находится в центре сети развивающихся смыслов, в которой одни связующие нити и звенья крепнут, а другие со временем атрофируются или вовсе рвутся. Роль бани творили и меняли люди, принадлежавшие к разным поколениям. Попытки навязать определенное восприятие бани и отмести как несущественные другие толкования ее назначения лишь повышали градус идейных споров. Баня как физическое пространство представлялось нейтральным, эгалитарным заведением, куда все просто ходят мыться. Баня как идейное понятие наделялась исключительной способностью обновлять дух, сплачивать людей в общность и помогать им в осмыслении мира.