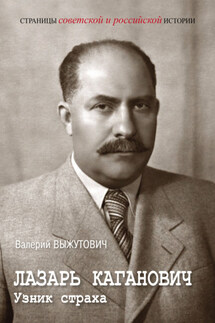

Читать онлайн Валерий Выжутович - Лазарь Каганович. Узник страха

© Выжутович В.В., 2024

© Фонд поддержки социальных исследований, 2024

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2024

© Политическая энциклопедия, 2024

Научный консультант серии «Страницы советской и российской истории» А.К. Сорокин

Автор приносит искреннюю благодарность историку О.В. Хлевнюку, который, взяв на себя труд прочесть рукопись книги, сделал ряд существенных замечаний и уточнений

«Сергей Есенин» – бывший «Лазарь Каганович»

(вместо предисловия)

Герои эпохи часто заканчивают героями анекдотов. На Одесском причале стоят два старых еврея. Видят, плывет теплоход «Сергей Есенин». «Хаим! Это что за такое – „Сергей Есенин“?» – «Как, Мойша, неужели ты не знаешь? Это же бывший „Лазарь Каганович!“»

Sic transit gloria mundi[1]*.

Его называли «железным Лазарем», «железным наркомом». И было за что. Человек, носивший эти прозвища, не знал жалости и пощады.

Выходец из бедной еврейской семьи, самоучка, не получивший должного образования из-за «черты оседлости», Каганович вознесся к вершинам власти, был одним из советских вождей, а в новейшие времена стал мишенью русских пламенных «патриотов», узревших в нем одного из главарей жидомасонского заговора против Святой Руси и чуть ли не тайного правителя СССР, коварно манипулировавшего кремлевским горцем.

Он считался «лучшим учеником Сталина». Ему поручали самые ответственные задания. Всю первую половину 1930-х годов в дни отсутствия Сталина в Москве Каганович руководил работой Политбюро. На определенных этапах своей карьеры он возглавлял железнодорожный транспорт и отдельные отрасли тяжелой промышленности. Работал с В.М. Молотовым, Л.П. Берией, Г.К. Орджоникидзе, А.И. Микояном. Г.М. Маленковым, К.Е. Ворошиловым, Н.А. Булганиным, Н.С. Хрущевым. Пережил сталинскую эпоху и скончался в возрасте 97 лет, за пять месяцев до распада страны.

Личность и биография нашего героя интересуют исследователей чаще всего не впрямую, а лишь в связи с жизнью страны в период «великого перелома», деятельностью Сталина и работой Политбюро ЦК партии, секретарем которой Каганович был долгие годы. Очерков и статей, где фигура «железного Лазаря» возникает в контексте 1930-х, более чем предостаточно. Публикаций же, сфокусированных персонально на нем, каким он был в довоенные годы и чем занимался, – не так уж много. Назовем некоторые.

А. Воробьев в статье «Лазарь Каганович в Учредительном собрании» повествует об участии Кагановича в революционном движении в Полесье и Бобруйске (1917), отмечая, что его «руководящие» заслуги там сильно преувеличены.

В публикации Л. Гордеевой дан краткий обзор работы Кагановича в Нижнем Новгороде (1918–1919), автор пишет, что Каганович стремился превратить губком в «верховный орган губернии» и жестко проводил политику центра. Это верно только отчасти, поскольку отношения губкома и Кагановича были намного сложнее.

Воспоминания о работе Кагановича в аппарате ЦК с 1922 по 1925 год оставил бывший личный секретарь Сталина Б. Бажанов. Он рассказывает, как вместо Кагановича сочинил статью, поскольку тот был безграмотен и писал с ошибками.

Работу Кагановича на посту заведующего Организационно-инструкторским (Организационно-распределительным) отделом ЦК отчасти раскрывает М. Зеленов в публикациях «Рождение партийной номенклатуры».

Деятельность Кагановича с 1925 по 1928 год на посту генерального секретаря ЦК КП(б) Украины исследует киевский историк Е. Борисёнок в статье «Укрепление сталинской диктатуры и поворот в национальной политике на Украине (1930-е годы)». По ее мнению, сталинский партийный наместник занимался удушением украинского языка и насаждением воли Москвы.

Участие Кагановича в проведении коллективизации в Сибири (1930) отражено в статье В. Ильиных «Поездка Л.М. Кагановича в Сибирь в апреле 1930 г.: Санация „головокружения“». На основе архивных документов автор показывает роль Кагановича как проводника сталинской репрессивной политики на селе.

Радикальному обновлению Москвы, проходившему под руководством Кагановича, дает оценку В. Новиков в «Парламентской газете» (2005. 22 декабря): «Известно, что особенно сильный ущерб был нанесен столице в 30-е годы при осуществлении Генерального плана ее реконструкции, взлелеянного Лазарем Кагановичем».

Основной объем публикаций, в которых упоминается Каганович, посвящен его участию в репрессиях 1930-х годов.

Огромный материал для понимания места Кагановича в партийной иерархии в первой половине 1930-х дает опубликованная переписка со Сталиным за 1931–1936 годы.

Жизнь и деятельность Кагановича отчасти отражены в небеспристрастных, нередко противоречащих друг другу мемуарах Хрущева, Молотова, Микояна, других людей, в разное время входивших в советское руководство. Комплексной и близкой к достоверности биографией Кагановича можно считать, на наш взгляд, исследование британского историка Э.А. Риса «Iron Lazar. A Political Biography of Lazar Kaganovich», а также книгу Роя Медведева «Окружение Сталина», содержащую серию портретов советских вождей.

Почти все мемуаристы и исследователи отмечают безграмотность Кагановича, беспомощность в управлении, грубость и использование исключительно репрессивных мер для «наведения порядка».

О своей жизни Каганович рассказал сам в «Памятных записках». Но этот «автопортрет» трудно назвать аутентичным. Что касается нашей исторической памяти, то в ней фигура Кагановича предельно демонизирована и мифологизирована, окутана клубами легенд и вымыслов. В книге же, которую вы держите в руках, предпринята попытка – обратившись к архивным источникам, партийным и правительственным документам, воспоминаниям современников – показать Кагановича не только в «железе», но и во всей многомерности его политической и человеческой натуры.

Однако не зря его называли «железным». За время работы созданной им на Украине чрезвычайной комиссии по хлебозаготовкам на «черные доски» было занесено 15 станиц, в результате чего от голода умерли тысячи людей. А в ходе борьбы с «саботажем» только за полтора месяца (с 1 ноября по 10 декабря 1932 года) на территории Северо-Кавказского края было арестовано 16 тысяч 864 «кулацкого и антисоветского элемента». В период Большого террора Каганович в числе других приближенных Сталина участвовал в рассмотрении так называемых списков – перечней лиц, подлежащих репрессиям. Подпись Кагановича стоит на 189 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 19 тысяч человек. Он находил себе потом такое оправдание: «Все подписывали, а как не подпишешь, когда по всем материалам следствия и суда этот человек – агент или враг? <…> Мы, конечно, виноваты в том, что пересолили, думали, что врагов больше, чем их было на самом деле».

В 1957 году за участие в антихрущевском заговоре Каганович был исключен из партии и смещен со всех постов.

Последние 30 лет своей жизни он почти не появлялся на людях. От скуки и одиночества спасался игрой в домино с другими пенсионерами во дворе знаменитого дома № 50 на Фрунзенской набережной. У него уже не было ни машины, ни дачи, ни охраны. Ничего этого он для себя не просил и желал только одного – чтобы ему вернули партбилет.

Партбилет ему не вернули.

Биографическая хроника

1893, 10(22) ноября – родился в деревне Кабаны Радомысльского уезда Киевской губернии в еврейской семье крестьян Моисея Гершковича Кагановича и Гени Иосифовны Дубинской.

1901–1903 – окончил двухклассную народную школу в Кабанах, потом учился в школе ближайшего села Мартыновичи.

1907 – начал работать в Киеве на разных заводах, обувных фабриках и в сапожных мастерских.

1911, август – принят Подольским райкомом в Киевскую организацию РСДРП.

1912 – был наделен полномочиями рассматривать заявления членов молодежного кружка о приеме в партию.

1914–1915 – член Киевского комитета РСДРП.

1915 – арестован и выслан на родину, но вскоре нелегально вернулся в Киев.

1916 – под фамилией Стомахин работал на обувной фабрике в Екатеринославе, был организатором и председателем нелегального Союза сапожников. Руководитель районного и член Екатеринославского комитета партии большевиков.

1917, март – переехал в Юзовку (ныне – Донецк), принял активное участие в воссоздании большевистской организации Юзовки. Избран делегатом на районную конференцию Советов Донбасса в Бахмуте.

1917, апрель – вернулся из Юзовки в Киев. Вошел в «культурную комиссию» солдатской секции Совета народных депутатов. Под видом культурного просвещения солдат развернул революционную агитацию.

1917, май – прибыл на службу в Саратовский тыловой гарнизон. Избран в Саратовский комитет военной организации РСДРП(б), вскоре стал его председателем. Вошел в состав городского и губернского комитетов.

1917, октябрь – принял участие в Октябрьской революции, руководил восстанием в Гомеле.

1917, декабрь – стал делегатом III Всероссийского съезда Советов. На съезде был избран во ВЦИК РСФСР.

1918, январь – начал работать в Петрограде.

1918, март – перебрался в Москву, стал комиссаром организационно-агитационного отдела Всероссийской коллегии по организации Красной армии.

1918, июнь – командирован ЦК РКП(б) в Нижний Новгород, где был агитатором губкома, зав. агитотделом, председателем губкома и губисполкома.

1919, сентябрь – отправлен на воронежский участок Южного фронта. После взятия Воронежа Красной армией – председатель Воронежского губревкома, а затем губисполкома.

1920, сентябрь – послан ЦК РКП(б) в Среднюю Азию членом Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК. Член Туркестанского бюро ЦК РКП(б) и одновременно один из руководителей Реввоенсовета Туркестанского фронта, нарком РКИ Туркестанской республики и председатель Ташкентского горсовета.

1921 – работал инструктором ВЦСПС и секретарем Московского, затем и Центрального комитета союза кожевенников.

1922 – назначен заведующим организационно-инструкторским (впоследствии – организационно-распределительным) отделом ЦК РКП(б). На XII съезде избран кандидатом в члены ЦК РКП(б).

1923 – стал членом ЦК РКП(б).

1924–1925 – секретарь ЦК РКП(б).

1926 – стал кандидатом в члены Политбюро.

1925–1928 – первый секретарь ЦК КП(б) Украины.

1928–1939 – секретарь ЦК ВКП(б).

1930 – стал членом Политбюро, первым секретарем Московского областного, затем и городского комитетов партии.

1932 – руководил работой комиссии по увеличению хлебозаготовок в Северо-Кавказском крае.

1933 – возглавил сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б).

1933–1934 – председатель Центральной комиссии по чистке партии.

1934, 21 сентября — выступил с программной речью на совещании судебно-прокурорских работников Московской области.

1934–1935 – председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б).

1935, февраль – назначен наркомом путей сообщения СССР.

1937–1938 – по совместительству нарком тяжелой промышленности СССР.

1937 – в своем докладе на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) высказался за необходимость новых репрессий не только в Наркомате путей сообщения, который он возглавлял, но и в советском обществе в целом.

1938, август – назначен заместителем председателя Совнаркома СССР.

1939 – нарком топливной промышленности СССР.

1939–1940 – нарком нефтяной промышленности СССР.

1942–1945 – член Государственного комитета обороны СССР.

1942 – член Военного совета Северо-Кавказского, а затем Закавказского фронтов. По поручению Ставки участвовал в организации обороны Кавказа.

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)