Читать онлайн Виктория Торопова - Няня. Кто нянчил русских гениев

Идея Сергея Дурылина

Составление, подготовка текстов, комментарий, биографические справки В. Н. Тороповой

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви ИС Р16–612–0479

© Издательский дом «Никея», 2017

От составителя

У Сергея Николаевича Дурылина было заветное желание написать книгу о русской няне, «об этой великой матери русского человека только по закону любви, а не по закону родительства», о ее историческом и культурном значении.

В художественных произведениях Дурылина нередко присутствует няня – источник тепла и любви, изливаемых на душу ребенка. «Детским богословием» назовет Дурылин чистую православную веру няни, которую она прививает своему чаду.

«Историй педагогики существует множество, – пишет Дурылин, – в том числе русской педагогики, но все они педагогику видят только в школе, педагогами считают только воспитателей и учителей по профессии, но ни мать, растящая ребенка, ни бабушка, воспитывающая своих внуков, ни няня, охраняющая все детство ребенка, не разлучающаяся с ним ни на минуту, никогда не попадают в историю этих педагогик: они вовсе „не педагоги“. А между тем, в течение тысячелетий именно педагогика матерей, бабушек, нянь и была исторической педагогикой целого народа». Сергей Николаевич утверждал, «что русская няня в религиозном, нравственном, эстетическом развитии русского человека имела несравненно большее значение, чем сотни всяких педагогов, публицистов, просветителей, проповедников и т. д., и что русскую науку и историю можно горько упрекнуть за то, что она не уделила никакого внимания историческому подвигу русской няни, тогда как русская поэзия и художественная литература, в числе немногих положительных образов, сохранили и возвеличили именно образ русской няни»[1]

Известный философ Н. А. Бердяев поражался, как русская няня «могла вырасти на почве крепостного права»: «…Горячая православная вера, необыкновенная доброта и заботливость, чувство достоинства, возвышавшее ее над положением прислуги и превращавшее ее в члена семьи. Няни в России были совсем особым социальным слоем, выходящим из сложившихся социальных классов. Для многих русских бар няня была единственной близкой связью с народом».[2]

В богатейшей папкотеке Сергея Николаевича Дурылина хранилась и папка «Няни». Он собрал в нее только малую часть материалов, но подложил список авторов, чьи мемуары хотел бы видеть в будущей книге. Его работа на этом приостановилась. Он сам признавался, что не хватит ни времени, ни сил завершить ее.

В 60-е годы прошлого века, когда я жила в доме Дурылина в Болшеве, Ирина Алексеевна привлекала меня к обработке архива. Передавая мне папку «Няни», она попросила подготовить книгу к печати, а при возможности, издать, и если найду, дополнить ее другими материалами о нянях, которые не успел или не смог из-за поздней их публикации вложить в папку Сергей Николаевич. Теперь я выполняю ее волю.

Сергей Николаевич наметил два варианта построения книги: по времени, на которое пришлось детство мемуариста, или по выбранной им позже профессии (писателя, поэта, ученого, артиста, общественного деятеля, путешественника, художника, музыканта, педагога). Воспоминания людей всех этих профессий нашли место в настоящем издании. Однако композиция сборника построена по первому варианту. При этом в самое начало книги вынесены мемуары вне хронологии – в них авторы делятся мыслями о самом феномене такого явления, как русская няня. О его влиянии на судьбы нескольких поколений русских людей, о роли няни в воспитании ребенка, о ее огромном значении для русской культуры, прежде всего, XIX века. И, в первую очередь, – это мысли самого Дурылина.

Авторы воспоминаний часто упоминают о том, что пишут не для печати, а для своих детей и близких. Однако со временем они сами или их потомки все-таки публиковали мемуары, справедливо сочтя их важными свидетельствами эпохи, в которую они жили. А для нас это важные свидетельства роли русской няни в истории русской культуры.

Неслучайно рядом с некоторыми именами Дурылин оставил пометки: «Эпоха», «Место действия – имение… город…, деревня»; о влиянии няни: «няня рассказывает жития святых», «няня учит грамоте»… Эпоха – это XIX и начало XX века.

Остальное ясно из текстов. Сергей Николаевич, конечно, сделал бы сборник иначе, и сделал бы блестяще, снабдив каждый мемуар своими мыслями, выводами. Мы же сделали, что могли, и благодарны С. Н. Дурылину за возможность подарить читателям уникальную на сегодняшний день книгу.

Сергей Николаевич выписал из книги И. С. Аксакова (Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886) слова, которыми, возможно, хотел предварить книгу о русских нянях: «Благодаря им, этим высоко нравственным личностям, возникавшим среди и вопреки безнравственности исторического социального строя, даже в чудовищную область крепостных отношений проступали, порою, кроткие лучи все облагораживающей, все возвышающей любви. Условия зависимости и неравенства согревались человечностью, даже окрашивались каким-то мягким, поэтическим колоритом. Николай Афанасьевич[3] вполне напоминает знаменитую няню Пушкина, воспетую и самим поэтом, и Дельвигом, и Языковым. Этим няням и дядькам должно быть отведено почетное место в истории русской словесности. В их нравственном воздействии на своих питомцев следует, по крайней мере, отчасти, искать объяснения, каким образом в конце прошлого и первой половине нынешнего столетия, в наше оторванное от народа общество, в эту среду, хвастливо отрекавшуюся от русских исторических и духовных преданий, пробивались иногда, неслышно и незаметно, струи чистейшего народного духа. Откуда и чем питалось и поддерживалось в наших, по-видимому, вполне офранцуженных поэтах и деятелях проявлявшееся в них порою истинно Русское чувство и Русская мысль? Да и вообще, кажется нам, история умственного общественного развития в России едва ли может быть вполне понятна без частной истории семей, без оценки той степени участия, по-видимому, неразумного, самовольного, непрошенного, но, тем не менее, часто спасительного, которое в нашей личной и общественной судьбе приходится на долю семьи и быта, непосредственного действия предания и обычая».

Выражаю благодарность издательству «Никея» за предоставленную возможность издать книгу, выражаю благодарность Марие Анатольевне Голубцовой и Анатолию Ивановичу Торопову за то, что они создали мне обстановку, благоприятную для работы. Искренне благодарю Галину Евгеньевну Померанцеву за моральную поддержку, а также сотрудников Мемориального Дома-музея С. Н. Дурылина: Анну Игоревну Резниченко, Елену Васильевну Рябову, Татьяну Николаевну Александрову за предоставление материалов, необходимых для проверки текстов, которыми я располагаю, и внесения дополнений.

Владимир Иванович Даль

НЯНЯ, нянька, нянюшка. ж. – Женщина, которой поручен надзор за ребенком; иногда вместо Пестун, о мужчине. /…/ Встарь, при девицах приставлялась няня до самого замужества и сохраняла почетное звание это навсегда. /…/

Толковый словарь живого великорусского языка

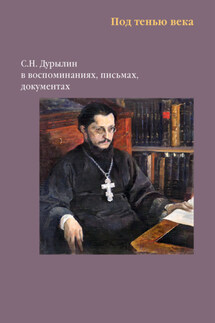

Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954)

Яркий представитель культуры Серебряного века, писатель, поэт, философ, религиозный мыслитель, педагог, историк театра, археолог, этнограф. Родился в семье купца первой гильдии Н. З. Дурылина. Дурылинские описания купеческого быта, языка, строя жизни, сильных народных характеров – одни из лучших в русской прозе.

Из книги «В своем углу»[4]

Из воспоминаний[5]

Самые великие русские богословы были няни. Только их богословие, несомненно, глубоко, целомудренно в слове и утешительно в деле.

Няня ставила меня перед образом – «Семь спящих отроков»[6] – с всегда горящей, темно-малиновой с белыми пятнышками лампадкой и учила шептать молитву:

«Ангел мой хранитель! Сохрани меня и помилуй, дай мне сна и покою и укрепи мои силы».

Этой молитвы нет ни в каких молитвенниках. Ее сложила сама няня, для нас, детей, – сложила тут же, перед иконой. И если б случилось, что я забыл все молитвы, я не забуду этой. Сквозь холод годов, сквозь ложь и муку жизни, сквозь щель бывания протащил я ее, и вот вспоминаю, почти старик. Как все в ней свежо, как просто, как целомудренно-кротко, и сколько любви к тому, для кого она сложена, и сколько прямой веры к Тому, к Кому обращена!

О, милое немудрое богословие няни и мамы! Ты одно неопровержимо. Ты одно целишь и прощаешь.

И падает, падает снег – милые белые мухи детства – над их могилками на Даниловском кладбище, на которые с весны не выбрал времени собраться, но к которым бы приткнулась душа и не отошел бы.

(Нянины именины были 8 октября. Пелагея Сергеевна Мурашова. Умерла в 1908 году, на Пасхе в четверг, 17 апреля.)

Милая белокурая девочка, приятельница черненькой Наташи Кравченко.[7] «Лисичка-сестричка и волк». Длинные две беленькие косички, которыми для мальчишек так соблазнительно играть в лошадки, вместо вожжей. Учится чинно и деловито, как все хорошие девочки. А в глазах – лисичка-сестричка. И русская, русская – хоть в учебник этнографии. И няня у ней отличная, русская, из старого, заслуженного рода русских нянь. Папа, мама, бабушка не учили молитвам: не верят или мало верят в Бога (папа только на Светлую заутреню ездит в церковь). А няня научила молитвам. Няня водит в церковь. До Тани она была у Вишневских[8] (артист Художественного театра) и нянчила, и тоже научила и Шушу, и Наташу.

Русской няне должно быть место не только в «Истории русской литературы», но и в истории Русского Православия: то, что няня нашептала в детской, было прочнее того, чему научил батюшка на «Законе Божием» и что начитал профессор богословия в университете. Няня всегда была мудрее Филарета, и ее неписаный катехизис крепче его знаменитого, «рассмотриванного»[9] и «одобренного Святейшим Синодом». Все проходит – проходит и вера, и все снова приходит. И вот, когда после долгих-долгих годов, в которые, казалось, все прошло, что было от «веры», «придет» опять нужда верить, «придет» опять позыв молиться, то никому и никогда не вспомнится тут точное великолепие филаретовой богословской алгебры: «Промысл Божий есть непрестанное действие Силы и Всемогущества Божия, коим Он…» и т. д., а вспомнится вот этот тихий нянин шепот, вспомнится верба в ее сморщенной руке, красное яичко, букетик на Троицу, неграмотная ее «Богородица Дева радуйся…» – и по этой ниточке, самопрядной и бедной, а не по железному канату катехизиса, возвращаются к прошлому, к детской вере и молитве. Христос детский – самый ясный и близкий из всех ликов Христовых. Он самый доступный – за плечами, и ничего, ничего Ему не надо, кроме того, что есть у всякого ребенка: кроме нелукавого детского сердца. Он самый неопровержимый: что Ему Ренаны, Штраусы и Дарвины.[10] Им нет ходу в детскую. Детская мала, а они велики: что им там делать?

Из мемуаров «В родном углу»

Рожденье. Кормилица

Я родился в Москве, «в день, всегда постный», в Воздвиженье Животворящего Креста, в самое время, когда у Богоявленья, что в Елохове, заблаговестили в большой колокол к поздней обедне, – стало быть, в 9 часов утра. /…/

Я был второй ребенок у моей матери и тринадцатый у моего отца. От первого брака у него было четверо сыновей и семеро дочерей, из которых только старшая, Анастасия, была замужем; все другие жили в доме отца: двое старших сыновей наверху, где были парадные комнаты и спальная отца и матери, остальные – внизу.