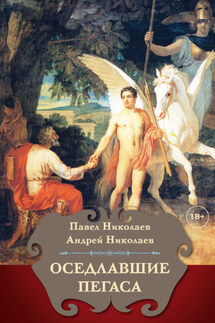

Оседлавшие Пегаса - страница 40

Не случилось. И на лист бумаги вырвалось:

Мощь морской стихии ассоциировалась в сознании поэта с титаническими фигурами его времени:

Этот «другой» – английский поэт Байрон. Удивительно и весьма значимо соединение Пушкиным имён поэта и воина под эпитетами «гений» и «властитель наших дум». То есть он не разделял (по крайней мере, в данном случае) деяния великих на «хорошие» и «плохие», а принимал Наполеона без оговорок о добре и зле, соотносил его деятельность с разгулом стихии, правомерной в любом своём качестве.

Стихотворение «К морю» было напечатано в октябре 1825 года с большим пропуском, сохранившимся в рукописи:

Этот фрагмент стихотворения аналогичен 13-й и 14-й строфам другого – «Наполеон», и Пушкин отказался от их повторения. А вот конец оды «К морю» он опустил уже по другим соображениям – цензурным (автоцензура существовала всегда):

В своём сельском уединении не забывал Пушкин об антагонисте Наполеона – царе Александре I, который, мотаясь по Европе, фактически передал всю власть А.А. Аракчееву, «притеснителю всей России», и поэт по отношению к царю забавлялся юморесками, в которых Александр I выглядит туповатым острословом и пошляком:

В эпиграмме «На Александра I» Пушкин буквально в восьми строчках обрисовал весь жизненный путь царя:

Под Аустерлицем (1805) были разгромлены две союзные армии, русская и австрийская. Первой фактически командовал царь, отстранив М.И. Кутузова. Что касается «фруктового профессора» – это о шагистике, которой изнуряли армию. Были и другие минусы внедрения прусской системы в боевой подготовке солдат и офицеров. Вот фрагмент разговора Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем по этому поводу. Беседа проходила в саду Аничкова дворца 16 декабря 1834 года:

– Что ты один здесь философствуешь? – полюбопытствовал князь.