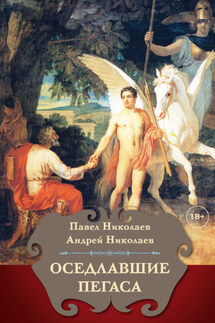

Оседлавшие Пегаса - страница 51

Не порадовал Батюшкова даже подарок императрицы Марии Фёдоровны – бриллиантовый перстень, вручённый ему за стихи, на которые композитор Бортнянский написал песнопение в честь возвращения царя из Заграничного похода. Это были первые признаки надвигавшейся болезни, от которой скончались мать, отец и сестра поэта. Предчувствуя её, Батюшков писал:

Некоторое время Константин Николаевич ещё служил, но в 1816 году в чине ротмистра вышел в отставку. Работал в Императорской публичной библиотеке, а в ноябре 1818 года в составе Коллегии иностранных дел выехал в Италию. Через три с половиной года вернулся в Петербург – сознание его начало мутиться; врач констатировал сумасшествие.

В невменяемом состоянии Батюшков просуществовал ещё 33 года, но его жизнь как homo sapiens (человека разумного) оборвалась в 35 лет. Россия потеряла в нём выдающегося поэта и воина:

«К Никите»[22]

Впечатление военных лет отразились во многих элегиях Батюшкова: «Проход через Неман», «Пленный», «Тень друга», «Переход через Рейн». Первые отзвуки двух пережитых поэтом войн мы находим в стихотворении «Мои пенаты» (весна 1812 г.):

В эту странную поэтическую обитель заказан вход богачам и вельможам, но в ней всегда найдёт приют бедный путник, особенно если это ветеран войн:

На рубеже XVIII–XIX столетий Россия вела многочисленные войны. Жертвы их, сохранившие жизнь, но оставшиеся калеками, скитались по городам и весям необъятной России. Батюшков одним из первых ввёл на страницы поэзии образ нищенствующего ветерана.

В Отечественной войне Константин Николаевич не участвовал – болел, но был свидетелем двух исторических эпизодов грозы двенадцатого года. Первый – оставление Москвы её жителями:

В декабре Батюшков вновь был в старой столице и с ужасом увидел, что богатейший город с сотнями дворцов и храмов практически исчез: