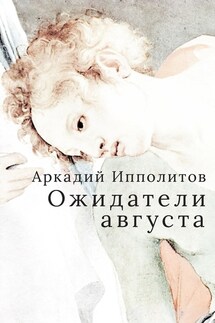

Ожидатели августа - страница 31

Сам Иван Иваныч прекрасно понимал свое мифологическое величие, недаром так редко использовал конкретность географии в названиях своих произведений. Иногда же вообще использовал стихотворные строчки, вроде «На Севере диком…», явственно указывая на то, что изображает сон, мечту, чистую поэзию. Заснеженная сосна, очень похожая на ель, тоже забралась в самые глубины моего подсознания, в детскую поликлинику, расположенную прямо напротив моего дома, на старой петербургской улице Галерной-Красной-Галерной, в старом же особняке, где в длинных коридорах и приемных кабинетах смешивались остатки роскоши историзма с приметами советского учреждения, и в одном зале, большом, с плюшевыми адвокатскими диванами, где долго и нудно приходилось ждать очереди к врачу, висели старые картины вперемежку с очень концептуальными фонарями, составленными из стеклышек-диапозитивов, наглядно демонстрирующих принципы советской детской гигиены пятидесятых, кажется, годов. Фонари надо было зажигать, и тогда на стеклах загорались цветные картинки, можно было разобрать мальчиков и девочек в черных трусах и белых майках, делающих зарядку, аккуратно застилающих постели и покорно демонстрирующих свои зубы полным тетенькам в белых халатах, и все как-то напоминало о волшебном фонаре Оле-Лукойе Андерсена, фонаре, которого я никогда не видел, но знал по сказке и знал, что ее автор – сказочник из Дании, написал «Снежную королеву», там все о старухах-лапландках рассказывается, поэтому датский Андерсен всегда был связан с кучами снега, Дания казалась еще севернее, чем мой родной Ленинград, а в центре, наверху, над фонарями, висела большая копия «На Севере диком…», огромные снега синели глубокими тенями, так было все одиноко и уютно, за окнами тоже был снег, потому что посещения поликлиники обычно происходили зимой, и миндалины слегка ныли, и это означало свободу, то, что можно будет целый день проводить дома, валяться в постели, читать того же Андерсена или сказки Гофмана, и взрослые будут о тебе заботиться, все прощать, приносить апельсины, чей сок так хорошо утолял жажду пересохшего от температуры рта и чьи пахучие корки потом валялись среди простыней, напоминая своим ароматом о том, что в пустыне далекой – в том крае, где солнца восход, одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет. За окном, на крышах лежат большие-большие сугробы, мягкие, пышные, совсем как «На Севере диком…», очень большая черная ворона сидит на трубе дома напротив, так все вокруг хмуро и скучно, как бывает только русской зимой, а в постели тепло и уютно, ничего не надо делать, никто ничего не заставляет, ни зубы чистить, ни постель убирать, жизнь впереди еще долгая-долгая, а ты такой маленький и ленивый. Единственное в жизни счастливое время, когда ты никому ничего не был должен. Золотой век, знак детства, моя дорогая сосна.

О величии «Утра в сосновом лесу» и говорить не приходится. Я не знаю, есть ли человек, из чьего русского детства можно было бы «Утро» изъять. Ничтожны все соображения о том, что все в картине произвольно, число медведей неправильно, так как медведица никогда не рожает нечетное количество детенышей, и что этот сосновый лес есть чистый вымысел. Картина-то никакое не наблюдение над реальностью, а мифология, и медвежат на ней может быть только трое с той же определенностью, с какой апостолов может быть только двенадцать, муз девять, стихий четыре, а чувств пять. Мне она напоминает «Свободу на баррикадах» Эжена Делакруа, с которой схожа композиционно: то же чередование вертикалей и диагоналей, ярко выраженный центр, смещенный чуть вверх и вправо, туманный фон и общее настроение смутной надежды посреди всеобщего хаоса. Торжество во время перелома. Когда случился августовский путч, я был в отпуске, в деревне Старое Рахино Новгородской области, при въезде в которую стояла запыленная табличка с надписью СтРахино. Я там был с женой и с годовалым ребенком, и очень хорошо помню утро с сообщением о перевороте, Лебединое озеро, неизвестность, растерянность, попытки дозвониться знакомым в Москву и Ленинград, мучительные, так как дозваниваться приходилось с деревенской почты, мобильников тогда и в помине не было. Помню, как мой московский приятель сказал мне: «Все очень тяжело, но мы пытаемся что-то делать». Я никак не мог себе представить, что это он там пытается сделать, но очень хотелось попытаться помочь сделать что-то, и не очень понятно было, куда ехать, в Москву или в Ленинград, так как я находился ровно посередине, и бросать семью или не бросать, и страшно все было, а насколько страшно, непонятно. Утром я ушел в лес, как бы за грибами, но на самом деле, конечно, чтобы «оказаться в сумрачном лесу», чтобы встретить волчицу, рысь и пантеру, и все ходил, и думал, и решил окончательно, что сегодня же на вечернем автобусе обязательно уеду в Москву, как бы там ни было. День был серый, дождливый и туманный, я подходил к деревне с чувством полной безнадежности, улица была пуста, из домов слышались звуки приемников, из хлевов мычание, и когда я пришел домой, домашние сказали, что все кончилось, путчисты арестованы, и Ельцин на белом танке куда-то въехал. Перед моими глазами сразу же встало «Утро в сосновом лесу». Просит ли меня журнал «Русская жизнь» написать сочинение на тему «что бы с Вами было во время Великой Октябрьской», слышу ли я призывы идти на выборы третьего декабря, все перед глазами стоит неотступно шишкинское «Утро».