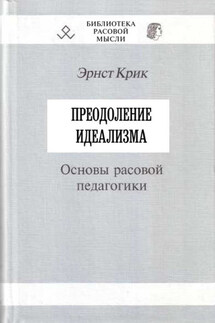

Преодоление идеализма. Основы расовой педагогики - страница 26

Я был один, и моя внутренняя жизнь протекала без контакта с чуждой средой. У меня не было «духовных» связей, и я никогда не видел академическую аудиторию изнутри. Я стал учителем по призванию, но не был удовлетворен своей профессией. Как я уже сказал, почва, на которой мы жили, казалась незыблемой, но мне не нравилось то, что ней происходит. И я избрал путь, который должны были избирать все мне подобные, кто не хотел закоснеть в голой критике: я построил для себя над действительностью идеальное пространство, убежище для чистого духа. Единственный путь туда был уже проложен: нужно было снова взять высоты немецкого философского идеализма. Я с усердием принялся за тяжелую работу и в поте лица, днем и ночью, месяц за месяцем, год за годом перелистывал с начала до конца и обратно Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, т. е. от левых гегельянцев, которые в политическом плане всегда оставляли меня холодным, я шел назад к немецкой идеологической классике, к эпохе наполеоновских войн с ее стремлениями и надеждами, с ее «царством чистого духа». Так я стал одним из первых неоидеалистов в Германии того времени, когда Шеллинг и Гегель вообще больше не существовали в немецком сознании, их книг не было в продаже, а что касается Фихте, можно было найти только его т. н. «популярные» сочинения. Издательство «Реклам» стало моим первым университетом. На большее моей зарплаты 66 рейхсмарок в месяц не хватало.

Я был одиноким и шел одинокими, может быть, запутанными путями, но я и сегодня чувствую себя представителем поколения первопроходцев в большей степени, чем оставшееся мне неизвестным т. н. «молодежное движение», которое быстро состарилось.

Историки философии писали тогда о немецком идеализме как о завершенном деле далекого прошлого. Так же сегодня филологи пишут о германской вере в судьбу: это «интересно», но – дело далекого прошлого. Для нас же идеализм был самой насущной жизненной необходимостью, делом живого настоящего и будущего. Тогда многие молодые люди, не столь одинокие, как я, шли тем же путем, но я с самого начала отличался от них тем, что чувствовал и знал: возврат к немецкому идеализму не может и не должен быть его реставрацией. Мы должны оглянуться назад, чтобы найти новую точку опоры, трамплин для прыжка в будущее, для постановки задач и их решения. Я хотел, чтобы идея вторгалась в действительность, преобразовывала ее, но не видел пути к этому и не чувствовал уверенности. Лозунгом этой половинчатости была «культура». Она была последним словом. Народ, социальные потребности, Империя, политика – все рассматривалось с точки зрения «культуры», как ее предпосылки. Меня никогда не удовлетворяла чистая, самодостаточная терминология идеалистов, но в термине «культура», как и с термине «образование» была половинчатость, был половинчатый «идеализм»: наполовину действительность, наполовину термин, наполовину вторжение в действительность, наполовину бегство от нее в царство чистого духа, словом, эпигонство, но с тягой к действительности, к творчеству, к народу, к динамичной истории. Но что знали мы об истории и судьбах народов? Хотя мы лучше понимали историю, чем большинство немцев в 1800 году и не отождествляли события с терминами, мы не воспринимали ее непосредственно: исторические события происходили где-то на Балканах и в Южной Африке, а у нас история закончилась в 1870 году, если не раньше, когда мировой дух достиг конечной точки своего диалектического развития в философии Гегеля. Все остальное было только политикой, но чем была тогда политика? Бесконечной и бесплодной болтовней парламентариев, партийных лидеров и журналистов. В порядочном обществе не говорили об этом, а о теноре X, актрисе Y и герое скандального процесса Z. Мужчин занимали деловые интересы, дамские салоны обсуждали театральные постановки. Но что общего у меня было со сделками и салонами? Моим убежищем было эпигонское, неоидеалистическое царство чистого духа.