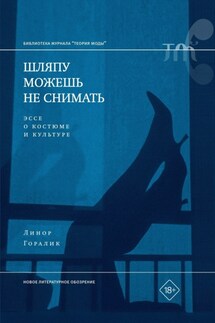

Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - страница 21

«Вдруг сейчас поняла, что почти от всех предметов одежды было впечатление – „не мое“», – написала одна из участниц опроса, чем и дала исчерпывающее обобщение рассказам очень многих респондентов о том, что они воспринимали собственный костюм как чуждый: донашиваемый за другими, купленный не по выбору, а по случаю, сшитый из чего попало – то есть по-настоящему чужой, в прямом и переносном смысле слова.

Ситуация, в которой создание индивидуального костюма становилось крайне трудоемкой и неординарной задачей, вызывала обычно одну из двух реакций: смирение, исключение собственного костюма из сферы намеренных коммуникаций, сознательное или бессознательное принятие решения о «незначимости» одежды («В моем окружении (научные сотрудники и школьные учителя) никто хорошо не одевался, не придавали этому особого значения (или делали вид) – благородная бедность!») – или, напротив, всплеск творческой агрессии, поиск способа заговорить «своим голосом» наперекор навязываемому обстоятельствами невольному «мычанию».

На тех, кто принимал решение идти вторым путем, работало то, что в момент распада единого языка едва ли не любое высказывание естественным образом оказывается по-своему альтернативным, выделяющимся на фоне остальных именно из‑за отсутствия общего «большого стиля», основы для сопоставления (чем и отличалось «новое разнообразие»). Таким образом, одним из общепонятных слов в языке костюма 1990 года, наряду с некоторыми приводившимися выше, оказалось слово «другой», «иной», «оригинальный» (в широком смысле); как писала одна из интервьюируемых в ответ на вопрос: «Важно ли было, как вы одеты?» – «Очень важно и переживательно. Подружки одевались лучше (дороже). Зато я – более оригинально». Зачастую слово «другой» использовалось по интересной схеме: в свете невозможности сделать при помощи костюма утвердительное индивидуальное высказывание костюм часто использовался для построения того же утверждения методом «от противного». То есть для того, чтобы сказать: «я – не все остальные». Речь зачастую шла не о сознательной альтернативности, а о том, чтобы компенсировать именно невозможность одеваться так, как хочется, в соответствии с самоощущением, компенсировать чувство собственной «неуспешности» в новом мире, уже описанное выше. «Чтобы окружающие меня за немодность не дразнили, я придумала гениальную отмазку: мне не нравится быть как все. Более того, я в нее искренне поверила». Иногда такая заявка о собственной индивидуальности делалась путем присвоения идентичности группы, в которой код одежды был более комфортным и легко усваиваемым: «…помнится, очень хотелось быть особенно одетой, но средств не было, поэтому стиль назывался – типа „хиппи“».

Для выражения «инакости» человека его костюм мог быть намеренно утрированным и театрализированным, причем практика эта распространялась отнюдь не только на богему, представителей творческой молодежи или субкультур, как это бывает в рамках устоявшегося модного пространства: театрализация костюма была необходима в качестве компенсации за невозможность одеться по желанию при помощи менее экспрессивных методов: «Ходил в поношенном папином пиджаке, но в петлице носил пластмассовую алую гвоздику»; «…наша компания пыталась создать некоторый „намек на историчность“, лично я вышил сам методом „ришелье“ три или четыре кружевных ворота… <…> …ручная вышивка, колет, прочие прелести. Играли, как могли». Иногда показная театральность принимала буквальный характер: «Иногда брала в театральной студии костюмы (под платья конца XIX в.) и ходила в них»; «Игралась в Машу из „Чайки“: „Отчего вы все время ходите в черном? – Это траур по моей жизни, я несчастна“». Определить, была ли интенция носить «все черное» эстетической или прагматической, трудно – как уже указывалось, перекрашивание вещей в черный цвет было одним из самых простых и распространенных методов создания костюма, сколько-нибудь пригодного для носки. Когда один из интервьюируемых пишет: «…вот одноклассник мой как-то в школу в ватнике ходил в порядке эпатажа», то, вспомнив многократно цитировавшиеся здесь жалобы на невозможность достать теплую одежду, начинаешь предполагать, что эпатажность одноклассника была в лучшем случае лишь одной из причин ношения ватника.