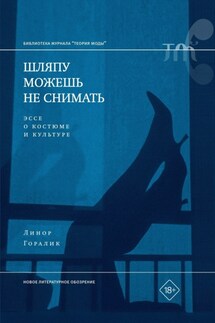

Шляпу можешь не снимать. Эссе о костюме и культуре - страница 29

«И в 90‑е, и раньше я перешивала все, что могла найти в шкафах у родственников, – написала Мири Цук, участница устроенного мной опроса о переделках одежды в 1990‑х годах (подробнее о нем речь пойдет ниже). – Особенно гордилась джинсовой юбкой из дядиных протертых штанов, даже в школу в ней ходила в старших классах. Как вспоминаю, до сих пор обдает волной стыда, до того был фасон пошлый и исполнение корявое, но тогда все носили, что попало, а претензии были только у учителей, но я врала, что на форму денег нет»1. При желании на анализе этого высказывания можно было бы построить весь задуманный мною текст – так удачно оно инкапсулирует основные проблемы, кажущиеся автору важными в рамках заявленной темы. Здесь упоминается и «раньше» – то есть период, предшествующий собственно 1990‑м годам, и обнаружение вещей в шкафах у родственников, и тотальность подразумеваемой практики в рамках одного частного гардероба и в рамках всего социума, и гордость за уникат, получившийся в результате кустарного refashioning-а, и последующий, «взрослый», стыд за его качество, и часто возникающая тема лжи окружающим касательно собственной вестиментарной ситуации – и все это лишь те аспекты сказанного, которые лежат относительно на поверхности.

Заданный мной в собственном Facebook2 и в Facebook проекта личных историй PostPost.Media3 вопрос «Как вы переделывали вещи в 1990‑х годах и какие эмоции при этом испытывали?» собрал около трехсот двадцати ответов, которые мне удалось дополнить примерно тридцатью офлайновыми интервью; этот корпус был значительно расширен за счет использования материалов, собранных мной при работе над эссе «Антресоли памяти: воспоминания о костюме 1990 года»4. Эти ответы совершенно очевидным для меня образом показывают среди прочего, что изолированный разговор о российских 1990‑х как о жестком хронотопе применительно к вестиментарной ситуации может оказаться несколько искусственным: судя по всему, имеет смысл говорить о «смещенных девяностых» – то есть о периоде, начавшемся в конце 1986 года, со стартом второго этапа перестройки и эпохи гласности, приведших к потеплению отношений с Западом, смягчению цензуры, доктрине нового мышления, появлению кооперативов и распаду прежних дресс-кодов в частности и прежнего вестиментарного языка в целом (там же). В огромном числе случаев респонденты, на мой взгляд, не всегда различают (когда речь идет именно о вестиментарных практиках) последние годы существования СССР и начало 1990‑х годов, так как эти практики служили ответами на одни и те же общеизвестные вызовы: от острого усугубления проблемы дефицита до необходимости изменения стратегий самомоделирования в условиях нового, несовершенного и не полностью сформированного вестиментарного языка (там же), от появления новых образов для модного подражания в виде западной прессы и западных сериалов и кинофильмов до усиления и легализации частной торговли и необходимости интеграции предлагаемых ей товаров в гардеробный обиход в зависимости от финансовых возможностей респондента и его семьи. В силу всего вышесказанного именно об этом периоде – о «смещенных девяностых» – в этом эссе и пойдет речь.

Практику переделки предметов гардероба – их перешивания, перемоделирования, редекорирования и создания из предметов, не относившихся прежде к области вестиментарного (для наших целей объединим их не идеально точным, но вполне подходящим термином «апсайклинг»), – с целью продления периода их использования путем сообщения им иных практических и символических функций – можно, по-видимому, полагать основным способом получения новой одежды и новых аксессуаров в обиходе доиндустриального человека, – но, разумеется, индустриализация ни в коем случае не положила конец массовым практикам апсайклинга. Речь в этом эссе не идет об апсайклинге как о современном хобби (в основе которого нередко – хотя и не всегда – лежат сложно связанные между собой творческий импульс и этические установки), но о возвращении апсайклинга в широкий обиход каждый раз, когда индустриальная система обеспечения населения (за исключением малочисленных элит – которые, впрочем, зачастую не избегали общей участи) продуктами легкой промышленности и, в частности, предметами гардероба переставала справляться со своими задачами. В России и СССР процесс массового апсайклинга (как и процесс массового создания одежды с нуля