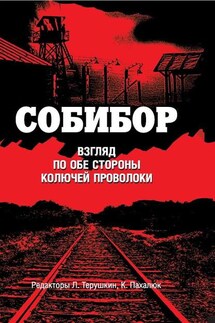

Собибор. Взгляд по обе стороны колючей проволоки - страница 20

»[43].

На основе множества автобиографий и интервью бывших узников я могу заключить, что выживание – это сочетание удачи, судьбы и духовной силы, позволяющей не сдаться. В большинстве рассказов, поведанных лично мне или хранящихся в архивах, история восстания и побега переплетается с тем периодом, который наступил потом, когда бывшие узники были в бегах и затем оказались в безопасности. Всё, что написано о Собиборе, следует читать, держа в голове, что «объектив» разбит множеством личных точек зрения. Люди, описавшие лагерь, могли смотреть только через призму того, что случилось с ними после восстания, а мы в свою очередь знаем, что та часть истории, которую они рассказали, отныне часть повести других выживших и исторических исследований. Не существует аутентичной истории о Собиборе, и давайте не забывать – никто из заключённых не знал, что происходит на его обширной территории, доступ во многие места был запрещён, и немцы старались сохранить в секрете массовые убийства. Поэтому любые описания лагеря обречены быть частичными, к ним присоединяются другие истории, и любой, кто использует эти истории должен понимать, что воссоздать полную картину невозможно. Однако на этой основе мы все же способны выработать общее представления.

Сила Печерского не подлежит сомнению; удивительная история о его силе и спасении была пересказана много раз. Мы должны восхищаться тем, как ему удалось осуществить столь дерзкий замысел всего за двадцать два дня. Ранее, описывая злоключения Печерского в концлагере в Минске, я задавалась вопросом, как он смог выжить, но еще более весомым доказательством невероятной силы духа стало то, что в Собиборе он оставался начеку и развил бурную деятельность.

Что касается прибытия Печерского и начального периода его нахождения в лагере, я полагалась в основном на два описания очевидцев. Первое можно найти в упомянутом ранее сборнике свидетельств выживших в Собиборе, рассказанных историку Холокоста Мириам Нович и опубликованных в 1980 г.[44]. Мой второй источник – это сделанный в 1956 г. перевод на голландский язык одних из воспоминаний Печерского,[45] которые еще в 1952 г. были на польский язык переведены Институтом еврейской истории (далее «документ 1952 г.»)[46]. Голландский переводчик этих показаний отметил, что это свидетельство, вероятно, единственный источник информации о Собиборе того времени, помимо депортационных списков Красного Креста[47].

Однако восстание было освещено в 1943 г. в подпольной газете «Голос Варшавы»[48]. Время от времени я натыкалась на неопубликованные воспоминания А.А. Печерского 1972 г., некоторые другие написанные им записки и свидетельские показания, как, например, те, что он давал заочно, когда выступал свидетелем в тех иных процессах 1960–1970-х гг. Ему пришлось давать показания в Москве ввиду запрета покидать СССР. Итоговый документ подвергся жёсткой цензуре со стороны КГБ[49].

Наиболее подробное раннее описание Собибора сделали на русском языке Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978) и Вениамин Александрович Каверин (1902–1989). Текст был опубликован в России, стал широко известным и вызвал массу споров. Гораздо позже он был перепечатан в «Чёрной книге» и стал доступен англоязычным читателям[50]. Антокольскому принесли известность его работы о трагедии евреев во время Холокоста. Он стал лёгкой мишенью для более поздних антисемитских выпадов, когда, согласно доминирующей идеологии, существовала только антифашистская борьба с нацистами, а пристальное внимание к евреям признавалось нежелательным. Все, кто страдал или сражался, были объединены под единым названием «советские граждане», и особый статус религиозных или культурных меньшинств не принимался политикой того времени. В ходе кампании по борьбе с космополитизмом, стартовавшей после 1948 г., Антокольскому предъявили обвинение в сионизме и буржуазный национализме.