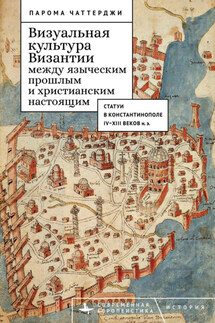

Визуальная культура Византии между языческим прошлым и христианским настоящим. Статуи в Константинополе IV–XIII веков н. э. - страница 9

Что представляли из себя эти статуи и где они находились? Исходя из сохранившихся свидетельств, можно предположить, что они были мраморными, бронзовыми и иногда деревянными[23]. Помимо прочего, среди них встречались изображения античных богов и богинь, мифологических зверей и исторических персонажей, императоров, императриц, философов и колесничих[24]. Иногда попадались христианские персонажи и мотивы, однако в моем исследовании они не рассматриваются, потому что источники упоминают их крайне редко, – вероятно, их было гораздо меньше, чем статуй нехристианского характера. Хотя некоторые нехристианские статуи позднее получили христианскую трактовку, я сосредоточиваюсь на источниках, где прослеживается противоположная тенденция: подчеркивать их дохристианскую идентичность и контексты, тем самым предлагая гораздо более изощренный подход к прошлому и его артефактам. И действительно, как указывает Эми Папалександру, существуют памятники, для которых «строго христианское переосмысление может казаться наиболее логичным объяснением… однако очевидные доказательства в пользу такого переосмысления встречаются редко» (курсив авт. – П. Ч.) даже в поздневизантийских строениях – таких как афинская церковь, известная под названием «Малой Митрополии» [Papalexandrou 2003: 61][25].

Исходя из сохранившихся свидетельств, Константинополь был наводнен статуями: они стояли на многочисленных форумах, в общественных банях, на главной улице Месе, на арене для состязаний (Ипподроме), на воротах и вокруг ворот, а также, как утверждает по меньшей мере один источник («Краткие исторические заметки», которые мы рассмотрим в главе 2), в соборе Святой Софии. По мере того как церкви подчиняли себе городской ландшафт, то же самое делали и статуи: они по-прежнему оставались неотъемлемой частью улиц и площадей, и две эти тенденции скорее развивались в унисон, нежели как два различных феномена