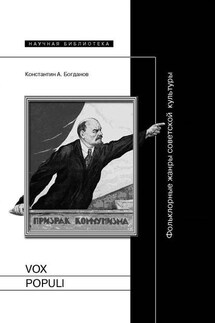

Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры - страница 14

Пропагандистские лозунги, окружавшие советского человека всюду и везде, являются в данном случае ярким примером прецедентно ритуализованного и уже в этом смысле – фольклоризующего дискурса коммунистической идеологии, а коммуникативный смысл привычных для советского человека лозунгов может быть описан по аналогии со смыслом дейктических слов, указывающих на «физические координаты» коммуникативного акта: его участников, его место и время100. С одной стороны, такие слова (в наиболее явном виде – местоимения и личные глагольные формы) обозначают сами себя, а с другой – распределение статусных ролей участников коммуникации: 1) тех, кто говорит, 2) тех, о ком говорят, и 3) тех, к кому обращаются101. Само это распределение важно именно в коммуникативном, а значит – и в прагматическом отношении: текст, адресованный к «слушающей» или «читающей» аудитории, реализует себя не в том, что он сообщает, а в том, кто сообщает и кому текст в данном случае адресован. Поведенческим примером того же (квази)ритуального дейксиса могут служить аплодисменты, коммуникативно «синкопировавшие» выступления партийных ораторов (характерно, что указания на «аплодисменты», «бурные аплодисменты», «общую овацию» и т.д. – были обязательны и при публикации таких выступлений).

Ритуальные аналогии (как и любые аналогии) не являются, конечно, единственным объяснением присутствия в советском речевом обиходе лексико-синтаксических оборотов, которые сегодня резонно расцениваются как безграмотные, внутренне-противоречивые или попросту бессмысленные; однако до известной степени они проясняют прагматическое целесообразие советского социолекта как языка, дополняющего собою языки «внеритуальной» повседневности. Восприятие любого текста, как показывают психолингвистические эксперименты, зависит от социальных и психологических установок реципиента – ситуативных предиспозиций (например, отношения к автору текста), создающих своего рода модель «опережающего» истолкования смысла информации102. Риторический эффект такой зависимости отмечал уже Квинтилиан, полагавший (вслед за Цицероном в «Бруте») необходимым условием ораторского искусства человеческое и гражданское достоинство. По убеждению Цицерона, знаменитые ораторы были прежде всего людьми чести и долга, знатоками не только красноречия, но также философии и словесности. Квинтилиан делал из этого следующий шаг: выдающийся оратор должен быть «доблестным мужем», или, попросту, «хорошим человеком» (vir bonus), выделяющимся не только своими способностями к красноречию, но и добродетелями души, востребованным в общественных и частных нуждах103. Ни Цицерон, ни Квинтилиан не предполагали, конечно, что акцент на гражданских качествах оратора снимает с того обязанность в овладении навыками виртуозной речи, – но в глазах аудитории требования, предъявляемые к оратору, в существенной мере были (и остаются по сей день) безразличными к формальным и силлогистическим особенностям ораторского говорения. Часто важнее оказывается не речь, но тот, кто ее произносит; не качества текста, но репутация его автора.