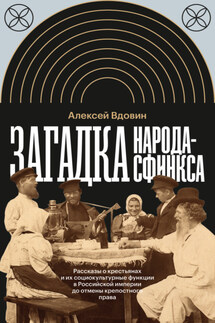

Загадка народа-сфинкса. Рассказы о крестьянах и их социокультурные функции в Российской империи до отмены крепостного права - страница 37

На схожую примечательную черту поэтов-рабочих – склонность имитировать меланхолию элитарных романтических поэтов – обращал внимание еще их современник, известный французский историк и публицист Жюль Мишле. В книге «Народ» (1846) он делал ставку на «народ» (крестьянство) – «источник жизни, с помощью которого образованные классы в наше время могут омолодиться»140. Наделяя «народ» здоровым природным инстинктом, жизненно необходимым элите, чтобы образовать единую нацию, Мишле в то же самое время буквально лишал его голоса:

Они (первобытные люди, варвары, дети, народ. – А. В.) – словно немые, страдают и угасают молча. Мы их не слышим, почти ничего не знаем о них. <…> Странное зрелище! С одной стороны – существа, в которых юная жизнь бьет ключом, но они словно заколдованы, их мысли и страдания не могут дойти до окружающих. С другой стороны – те, кто располагает всеми средствами, какие только изобрело человечество, для анализа, передачи мыслей. <…> Они нуждаются в том, чтобы эти немые, которых бог так щедро оделил жизненной силой, поделились ею с ними141.

Странный болезненный симбиоз «здоровых немых» и «больных златоустов» как будто бы в точности описывает ситуацию и в Российской империи, когда образованная элита в подавляющем большинстве текстов буквально фетишизировала фигуру крестьянина и считала себя в долгу перед ним. Оставляя рассмотрение этого механизма до другого часа, обратим внимание, что тезис Мишле и Рансьера лишь на первый взгляд подкрепляет ключевую идею Спивак об отсутствии собственного голоса у субалтернов. Исследователи не принимали в расчет социологический аспект культурного и дискурсивного производства: «голос», что бы под ним ни подразумевалось, равно как и «немота», всегда производятся в рамках конкретных социальных и культурных институтов, которые конституируют социальную жизнь субъекта и поддерживают те или иные социальные представления. Отсюда следует, что для обретения хотя бы минимальной автономности «голоса» рабочие или крестьяне должны были бы создать соответствующие культурные институции (например, собственную прессу), развитие которых обеспечивало бы и автономность их дискурса, и воспроизводство голосов. Исследование Рансьера показывает, однако, что процессы культурного производства самостоятельных голосов очень медленны и так или иначе будут находиться в постоянном контакте и обмене с голосами других социальных классов и страт (в первую очередь буржуазии, если говорить о Франции). Тем не менее французская история первой половины XIX в. знает возникновение вполне автономного пролетарского субъекта с собственной, хотя и не вполне независимой культурной агентностью.

Если обратиться к контексту Российской империи той же эпохи и к сословию крестьян, то ситуация будет принципиально иной. Наиболее депривированным сословием были крепостные (помещичьи, государственные и дворцовые) крестьяне, составлявшие в XIX столетии 80–90% всего населения страны