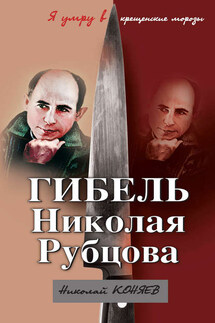

Гибель Николая Рубцова. «Я умру в крещенские морозы» - страница 35

Вопрос в другом – в какую сторону сделан этот шаг?

Напомним, что уже год миновал со времени выхода секретного постановления ЦК КПСС, предписывавшего развернуть наступление на «религиозные пережитки».

Во главе наступления тогда был поставлен советский «философ» Леонид Федорович Ильичев, который разработал план агитационной подготовки, отличавшийся от антиправославных проектов Ильича №1, пожалуй, только особым цинизмом. Многие тайные сотрудники КГБ, работавшие внутри Русской православной церкви, получили тогда указание открыто порвать с церковью и публично выступить с «саморазоблачениями». Эти провокации и стали стержнем агитационной кампании, имевшей необыкновенно сильное воздействие на недостаточно полно воцерковленных прихожан.

Стихотворение демобилизовавшегося Рубцова – «давно в гробу цари и боги» – безусловно, можно отнести к свидетельствам, подтверждающим успех этой кампании. И вместе с тем мы видим, что стихотворение словно бы разрывают две противоборствующие силы.

«Древний дух крушины», горько растекающийся над полями, не только не вяжется с призывом «от мистицизма отвыкать», явно заимствованным у новоявленных эстрадных политруков, но и разрушает, сводит на нет картину положительных перемен, что якобы произошли в деревне.

Кстати сказать, в 1964 году Рубцов попытался переработать стихотворение и, безжалостно жертвуя эффектной концовкой, изъял эстрадно-атеистические строки, но стихотворение (тем более что в редакции заменили «худых кобыл» на «плохих», а строку «село не то, что год назад» – на оптимистическое заверение, дескать, «дела в селе идут на лад») лучше не стало, оно поблекло, превратилось в малозначащую пейзажную зарисовку...

Причина неудачи понятна.

Хотя и отвратительна была для зрелого Рубцова эйфория атеистического, шестидесятнического пафоса, но ведь именно это он и чувствовал, именно так и думал, демобилизовавшись с флота. А изымать самого себя из стихов – занятие заведомо бесперспективное.

2

Что же думал, что чувствовал Рубцов в 1959 году – на вершине хрущевского десятилетия?

Два года назад отшумел в Москве фестиваль, когда словно бы распахнулись окна во все концы света. Еще два года, и этот необыкновенный подъем завершится триумфом – полетом в космос Юрия Гагарина.

Ощущение свободы, предчувствие перемен захлестывали тогда страну, и как же остро должен был ощущать это Рубцов после тесноты корабельных помещений и свинцовой тяжести политбесед...

Сугубо личные ощущения опять совпали с доминантой времени, и, быть может, если бы из Североморска Рубцов сразу поехал в Ленинград, он бы и не уловил никакого противоречия, смело двинулся бы по эстрадному пути, и кто знает, какая судьба ожидала бы его...

Наверное, в личностном плане более счастливая, более благополучная, ибо труден Путь человека, который идет не так, как все, а так, как определено ему.

Но Николаю Рубцову «не повезло».

Из Североморска он поехал не в Ленинград, а в деревню, за счет окончательного разорения которой и оплачивались блистательные триумфы хрущевского десятилетия. Те первые реформы, что вызывали надежды на улучшение деревенской жизни, уже давно были обесценены кукурузными аферами Никиты Сергеевича, а широкомасштабное движение страны к коммунизму, начавшееся с разорения личных хозяйств и приусадебных участков колхозников, вообще отбросило деревню к временам коллективизации. Прилежный воспитанник Иосифа Джугашвили, Хрущев планомерно продолжал политику геноцида русского народа.