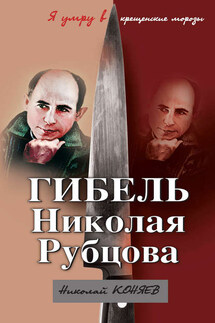

Гибель Николая Рубцова. «Я умру в крещенские морозы» - страница 36

Конечно, сразу понять это человеку, которому четыре года вдалбливали на политзанятиях мысль о правильности и разумности политики партии, невозможно... Вот Рубцов и замечает обнадеживающие перемены, надеется, что в скором времени, когда выгонят из главков и ЦК еще несколько десятков демагогов, будет еще лучше, почти совсем хорошо...

Только вот никак не отвязаться от всепроникающей горечи крушины, которой пропиталась вся здешняя жизнь, но, может, просто кажется, просто мерещится этот «древний дух»?

Наверное, с этими мыслями и уехал Рубцов из деревни...

И снова, как и в годы юности, едет Рубцов к брату Альберту, который обосновался теперь в поселке Невская Дубровка...

Здесь провел Рубцов несколько недель, побывал в Приютине, зашел в районную газету «Трудовая слава» и записался там в литобъединение...

1 ноября 1959 года «Трудовая слава» опубликовала первое стихотворение Рубцова. Называлось оно «Быстрее мечты» и рассказывало о том, как «с земли, быстрей, чем ураган», понес поэта «ракетоплан».

Но еще до публикации этого «шедевра» Рубцов поселился по лимитной прописке в Ленинграде.

Он устроился кочегаром на Кировский завод...

И хотя и перебрался наконец «посланец русских нив и рек» в большой город, где совсем не слышно было горечи деревенской жизни, трещинка в его вере в благотворность хрущевских перемен никуда не исчезла.

3

Трещинка эта пугала Рубцова.

Очень хотелось позабыть увиденное в вологодской деревне и в Невской Дубровке... Словно стремясь вернуться в прежнюю, флотскую простоту и ясность жизни, он пишет:

Приказ такой отдавал себе сам Рубцов, но сам же и не подчинялся ему, не мог подчиниться. И такие стихи, как «В кочегарке», не только не проясняли жизнь, но вызывали еще большую неудовлетворенность собой. Не подвластные самому Рубцову процессы шли в нем, и духовное прозрение совершалось как бы против его воли...

О все нарастающем чувстве неудовлетворенности свидетельствует письмо Валентину Сафонову, отправленное Рубцовым в июле 1960 года:

«Хочется кому-то чего-то доказать, а что доказывать – не знаю. А вот мне сама жизнь давненько уже доказала необходимость иметь большую цель, к которой надо стремиться».

Сходные мысли звучат и в стихотворении о детстве, когда

Но и обращение к детству – эта спасительная для многих палочка-выручалочка – не помогает Рубцову преодолеть неудовлетворенность. Ловко подогнанные друг к другу строчки:

не способны удержать образы реальной жизни.

В результате стихи Рубцова этих месяцев все более заполняются словесной эквилибристикой:

В своей антологии новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны» Константин Кузьминский сообщает, что именно в 1961 году Рубцов увлекся перевертышами: