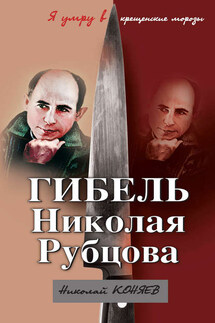

Гибель Николая Рубцова. «Я умру в крещенские морозы» - страница 41

«Николай Рубцов, – пишет Глеб Горбовский в своих воспоминаниях, – был добрым. Он не имел имущества. Он им всегда делился с окружающими. Деньги тоже не прятал. А получка на Кировском заводе доставалась нелегко. Он работал шихтовщиком, грузил металл, напрягал мускулы. Всегда хотел есть. Но ел мало. Ограничивался бутербродами, студнем. И чаем. Суп отвергал.

Помню, пришлось мне заночевать у него в общежитии. Шесть коек. Одна оказалась свободной. Хозяин отсутствовал. И мне предложили эту койку. Помню, как Рубцов беседовал с кастеляншей, пояснял ей, что пришел ночевать не просто человек, но – поэт, и поэтому необходимо – непременно! – сменить белье».

Обстановка в общаге на Севастопольской мало подходила для поэтических упражнений. «В комнате на четверых, где он обитал, – постоянные возлияния, всегда накурено, затхло, вечно кто-то пьяный, в верхней одежде и сапогах, грозно храпя, дрыхнет на койке»...

Но именно здесь, в комнате номер шестнадцать, и были написаны стихи, вошедшие в сокровищницу русской классики: «Видения на холме», «Добрый Филя»...

Первые стихи настоящего Рубцова.

5

Где и когда произошло превращение рядового сочинителя, среднего экспериментатора в великого поэта?

Едва ли и в дальнейшем, когда более основательно будет изучен ленинградский период жизни Рубцова, мы сможем получить исчерпывающий ответ на этот вопрос. Ведь даже его тогдашние друзья не уловили произошедшей в нем перемены.

«Не секрет, – признается Глеб Горбовский, – что многие даже из общавшихся с Николаем узнали о нем как о большом поэте уже после смерти. Я не исключение».

Но если нельзя ответить на вопрос «когда?», то объяснить, почему случилась эта перемена, можно попытаться.

Напомним, что в эти годы поднималась к зениту хрущевская «одиннадцатилетка». На XXII съезде КПСС Н.С. Хрущев посулил «догнать и перегнать» США и построить в стране коммунизм «в основном» через 20 лет, а заодно пообещал показать советскому народу последнего попа.

Уже к ноябрю 1960 года было снято с регистрации около 1400 православных приходов. Церковные здания с молчаливого одобрения Москвы положено было взрывать или – если дело касалось деревянных храмов – сжигать.

Но главный успех измерялся не только числом закрытых приходов и взорванных храмов. Памятуя о провале обновленчества в двадцатые годы, хрущевцы лишили Православную церковь какой-либо возможности для защиты. Изуверская подлость хрущевских гонений на Русскую православную церковь усиливалась тем, что гонители всячески эксплуатировали союз, заключенный церковью с государством в тяжелые годы войны. Все карательные акции исходили как бы от самой церкви. Это касалось и увольнения на покой виднейших иерархов, и закрытия монастырей и семинарий, и других больших и малых нападок.

В книге «Облеченный в оружие света» на примере служения митрополита Иоанна (Снычева) я попытался показать, насколько безоружными были в противостоянии гонителям наши иереи.

«Надо быть ко всему готовым... – записывал тогда в дневнике будущий митрополит Иоанн. – Я как-то покоен. Страдать так страдать»...

«Приезжала матушка из Сорочинска. Плачет, бедная: уполномоченный отобрал у ее мужа на четыре месяца регистрацию. И за что? За то, что крестил ребенка партийного отца. И хотя было согласие последнего, подтвержденное справкой, все равно уполномоченный не посмотрел на это»...

«Как больно видеть и слышать отражение в детях современного воспитания! Возвращался я сегодня из храма домой, и вот на пути встретились дети (трое ребят) лет по 8 – 10, которые начали смеяться надо мной и, следуя стороной от меня, кричать: «Мракобес! Мракобес!»