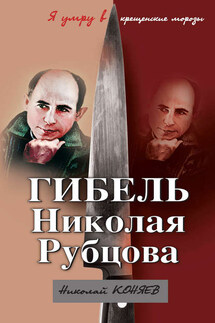

Гибель Николая Рубцова. «Я умру в крещенские морозы» - страница 39

Список можно продолжать, но и перечисленных фамилий вполне достаточно, чтобы получить представление о круге общения Николая Рубцова в Ленинграде. Немало здесь профессиональных литераторов, но много и поэтов, назвавших себя в семидесятые годы «второй литературной действительностью»...

Сближение с ними в поиске единомышленников – литературный, как любит говорить господин Кузьминский, факт...

Рубцова многое роднило с поэтами этого круга.

Ведь хотя эти литераторы и овладели в совершенстве техникой эстрадно-популярного стиха, но поэтами «поколения» так и не стали. Поколение шестидесятников пошло по другому пути, их певцы призывали быстрее «возводить» коммунизм, пытались возродить романтику чекистских будней и «комиссаров в пыльных шлемах», подогревали энтузиазм строителей сибирских гидроэлектростанций и чернобылей.

Отчасти это разнопутье объясняется тем, что идеология шестидесятничества, столь ярко выразившаяся в поэзии Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, только в Москве, вблизи к кремлевским распределителям, и могла иметь успех.

Ленинград в силу своей удаленности от цековских кормушек этого искуса уберегся. Питерские поэты не очень-то грешили дифирамбами палачам-комиссарам, не воспевали великие стройки коммунизма. Но, уберегшись одного искуса, далеко не все сумели уберечься от другого, быть может, еще более опасного – от так называемого «кривостояния, при котором прямизна кажется нелепой позой»[17].

Отношение ленинградских поэтических диссидентов и полудиссидентов к Николаю Рубцову – типичный образчик этого «кривостояния».

В кругу новых знакомых, как и на занятиях литобъединения «Нарвская застава», на ура принимались хотя и несколько другие стихи, но тоже не те, которые Рубцов считал для себя главными.

«Николай Рубцов, – вспоминает Борис Тайгин, – на сцену вышел в заношенном пиджаке и мятых рабочих брюках, в шарфе, обмотанном вокруг шеи поверх пиджака. Это невольно обратило на себя внимание. Аудитория как бы весело насторожилась, ожидая чего-то необычного, хотя здесь еще не знали ни Рубцова, ни его стихов.

Подойдя к самому краю сцены, Николай посмотрел в зал, неожиданно и как бы виновато улыбнулся и начал читать... Читал он напевно, громко и отчетливо, слегка раскачиваясь, помахивая правой рукой в такт чтению и почти не делая паузы между стихотворениями.

Стихи эти, однако, были необычными. Посвященные рыбацкой жизни, они рисовали труд и быт моряков под каким-то совершенно особым углом зрения. И насквозь были пропитаны юмором, одновременно и веселым и мрачным. Аудитория угомонилась, стала внимательно слушать. И вот уже в зале искренний смех, веселое оживление после очередных шуточных строк. И искренние шумные аплодисменты после каждого стихотворения.

– Читай еще, парень! – кричали с мест.

И хотя время, отведенное для выступления, уже давно истекло, Николаю долго не давали уйти со сцены»[18].

Столь же теплый прием вызывали стихи «Сколько водки выпито...» и подобные им шедевры.

Этими стихами можно было эпатировать публику, можно восторгаться ими, но считать это озорство главным в наследии Рубцова, конечно, нельзя.

Представление о том, чего ждали от Рубцова в кругу его новых знакомых, дает стихотворение «Жалобы алкоголика», помеченное январем 1962 года: