Космос и карма. Введение в буддийскую культуру - страница 43

Саутрантики не считали анушая отдельными реальными сущностями (впрочем, их школьная традиция вовсе не требовала указания на подобную реальную сущность). Они полагали анушая способными провоцировать состояние одержимости, но в той же самой степени кушала дхарма-биджа оказывались провокантами благих состояний сознания.

Васубандху солидаризировался с представлениями саутрантиков относительно данной проблемы. Но поскольку основная цель трактата – изложить воззрения вайбхашиков и лишь в качестве диспутального аккомпанемента представить позиции школы саутрантика, автор "Энциклопедии Абхидхармы" ориентируется на анализ матричных списков вайбхашиков в первую очередь.

Термин анушая вынесен в заголовок пятого раздела трактата как наиболее важный и репрезентативный в концептуальном отношении. Аффективные предрасположенности, чреватые взрывными проявлениями, определяются Васубандху как корень бытия, отсечение которого и есть победа над страданием.

Бенедикт Спиноза (24.11.1632-21.02.1677)

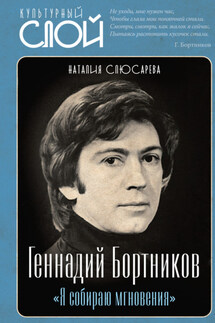

Теперь необходимо сказать несколько слов о традиции употребления слова «аффект» применительно к интерпретации санскритских терминов клеша и анушая. Исторически латинским affectus (волнение, страсть) передавался в переводах термин греческих философских текстов «пафос». Элеаты и стоики обозначали этим термином неразумные и неумеренные движения души. Позднее Аристотель указал на связь пафосных состояний с изменением состояний телесных. В Новое время Декарт, а затем и Спиноза, активно используя понятие аффекта, в основном следовали стоической традиции его истолкования. Так, Декарт говорил об аффектах как о простых движениях души, отмечая их связь с чувствами удовольствия и страдания.

Рене Декарт (31.03.1596-11.02.1650)

Развивая идеи Декарта в своей «Этике», Спиноза рассматривает аффекты в качестве пассивных состояний души – в то время как активным ее состоянием выступает мышление. Практически отождествляя понятия страсти и аффекта, Спиноза подчеркивает происхождение страсти-аффекта от "недостаточного представления". Все многообразие страстей-аффектов он свел к двум – радости и печали. Психологическая основа, благодаря которой психика функционирует в режиме аффективности, согласно Спинозе, – это инстинкт самоутверждения и самосохранения, сущностный для человека. Именно эта картезианско-спинозистская интерпретация семантики термина «аффект» и была ассимилирована сначала научной психологией>63, а затем и в практике буддологических исследований. Акцент был сделан не на предложенной Спинозой классификации и номенклатуре аффектов (ввиду произвольности того и другого), а на связи аффективности с недостаточностью представлений, со стремлением к самоутверждению, на элементарности аффективных состояний, их обусловленности удовольствием/страданием.

Буддийский термин клеша указывает на активно проявленные, взрывные аффекты. Однако здесь необходимо отделить строгую семантику термина клеша от попыток подменить ее обыденными представлениями (аффекты вовсе не обязательно предполагают резко выраженную мимику и пантомимику смех, плач, крики и т. п.). Клеша определяет собой все содержание сознания в данный момент, его конкретную нацеленность на объект, направленность потока сознания.

В целом, традиция передачи санскритских терминов клеша и анушая соответственно как аффект и аффективная предрасположенность не свободна от некоторой степени условности, и в будущем – по мере развития понятийного аппарата философской антропологии – не исключена ее корректировка. Однако на сегодняшний день мы не видим достаточного основания для подобной ревизии.