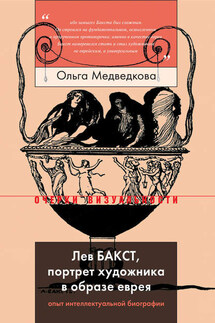

Лев Бакст, портрет художника в образе еврея - страница 14

Итак, дед был парижанином: между центром Петербурга и Парижем расстояние было, оказывается, короче, чем между Петербургом и Гродно. А когда жил дедушка в Париже? А может быть, он даже там родился? Все биографы Бакста, и особенно восторженно – выходцы из его семьи, его внучатые племянники, будут повторять эту историю, а те, кто в ней все же усомнится, придумают другого дедушку-француза, не Розенберга, а Бакстера, по материнской линии. Ведь невозможно же не поверить в этого дедушку – денди, друга (вполне возможно!) банкира, политического деятеля, депутата и министра графа Шарля Августа Луи Жозефа де Морни (1811–1865). Говорили, что Морни был внебрачным сыном самой королевы Голландии Гортензии де Богарне и графа Флао и приходился, таким образом, внуком Талейрану и сводным братом Наполеону III. Правда, Левинсон не говорит прямо, что дедушка Бакста дружил с де Морни, а употребляет это имя во множественном числе, как имя не собственное, а нарицательное, но это только усиливает эффект: дедушка Бакста дружил не с одним де Морни, а с целой командой ему подобных. То же самое в случае с Паивой (1819–1884). Это была очень красивая, знаменитая и богатая куртизанка еврейского происхождения (ее настоящее имя Эстер Лахман), родившаяся в Москве, в семье ткача. В 1836 году она вышла замуж за мелкого парижского портного, но, быстро покинув своего супруга, стала одной из самых блестящих дам полусвета, покровительницей искусств и владелицей особняка на Елисейских Полях, этого символа безудержной роскоши, который знают все парижане и в котором центральный зал был как раз желтым, канареечным. Дед Розенберг водился, стало быть, не только с де Морни, но и с «такими, как» Паива. Впечатление, будто читаем французский роман в духе Дюма-сына. Сам Левинсон не сообщает о профессии деда-парижанина, но позднейшие биографы припишут ему статус кутюрье: таким, как Паива, нужны были наряды. И призвание Бакста от деда к внуку – от кутюрье к костюмеру – объясняется как по маслу.

Далее Левинсон описывал канареечный салон в петербургской квартире деда, который приводил Левушку в восхищение еще и потому, что в квартире его родителей ничего подобного не было. «Все в этом приюте мечты волновало чувствительность ребенка: шитые позументом шелка, прихотливые орнаменты, отягощенные позолотой. Но наивысший восторг вызывал золотой салон со стенами, затянутыми канареечным шелком, с рокайльной мебелью по моде 1860-х годов, с белыми мраморами и желтыми кашпо, в которых росли редкие растения, и – пароксизм счастья! – четыре золотые клетки, в которых егозили канарейки. В углу, на подставке – огромный макет Соломонова Храма с его фантастической архитектурой; на большой картине евреи были изображены скорбящими перед разрушенными стенами Сиона. Бывший парижский светский лев не предал свое племя. Он не забыл Иеремию ради Терезы»[80]. Что это за Тереза? Имя это было «псевдонимом» Паивы в начале ее скандальной карьеры. На что же Левинсон, вслед за Бакстом, намекал: уж не на связь ли деда Розенберга и Паивы? Увековеченный пером Золя, Бальзака, Мопассана, Дюма образ парижской куртизанки стал во второй половине XIX века всемирным фантазмом[81]. Не было выше шика для знатного европейца того времени, чем содержать парижскую куртизанку. В эпоху Второй Империи это не только не скрывалось, но даже афишировалось, свидетельствуя о положении в обществе, успехе как финансовом, так и социальном. В среде этих дам полусвета, или, как их называли, Больших Горизонталок