Сибирский ледяной исход - страница 2

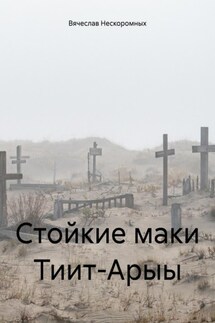

Ощетинилась Сибирь против Колчака и его армии всем своим жестким естеством, неуступчивым характером.

Красные войска наступали, объявив тотальную мобилизацию и комплектуя свои армии путем активной агитации. Им это удавалось: манили посылами и призывами к расправе над теми, кто мешал получить щедро обещанные блага и свободы. Несогласных служить новой власти и колеблющихся, слабо поддающихся на посылы, отправляли в сборные пункты и в регулярные части под конвоем. Пленных, захваченных в наступательных боях, охватах, «просеивали», отделяя неблагонадежных, и определяли в боевой строй против своих вчерашних соратников. В случае неповиновения или дезертирства, а также и выявленных «неблагонадежных», расстреливали без всякого суда.

Сибирская армия перемещалась, растянувшись длинной лентой бесконечных конных санок с двумя-тремя седоками в тулупах до пят, с винтовками и баулами с провиантом и вещами. На узкой лесной дороге могли разместиться только двое саней в ряд, а если наезженный путь сужался, возникали пробки, обойти которые по глубокому снегу среди леса было невозможно. Приходилось останавливаться и ждать.

По мере продвижения людские потоки редели, и крайне сложно было сохранять воинский боевой дух в такой-то неразберихе, в отсутствии должного управления и снабжения: люди были голодны, плохо одеты и нуждались в насущном. При вынужденных остановках арьергарду приходилось спешно занимать оборону, чтобы прикрывать армию и многочисленные обозы с мирными жителями от наседающих войск красных.

Пути следования отступающих войск армий Колчака были завалены брошенными санями, артиллерийскими орудиями и обозными повозками, которые передовые части не смогли вывезти из-за катастрофической нехватки лошадей: животные массово гибли от переутомления, голода и лютого мороза. Мороз давил и после ночевок на привалах оставались трупы околевших коней и окоченевшие тела несчастных воинов земли русской. По обе стороны армии шла целая армия голодных волков. Не довольствуясь трупами павших лошадей и телами умерших, волки кидались и на отставшие одинокие повозки с раненными и больными.

Войска шли, порой утопая в снегу. Кавалеристы на своих конях прокладывали путь пехоте. За ними бесконечной вереницей тянулись сани-розвальни с больными тифом и раненными бойцами. Спали на снегу, едва укрывшись, сидя, питаясь крайне скудно, часто мясом павших лошадей. После таких ночевок многие уже не просыпались, умерев во сне.

Но шла через Сибирь Сибирская белая армия шаг за шагом без ропота, обреченная пройти этот горестный путь до конца.

Войска практически не имели централизованного управления после Омска, который был сдан без обороны, вступая в бой, лишь следуя сложившейся ситуации, отбиваясь беспорядочно и погибая.

У деревни Дмитриевка боевое арьергардное соединение Уральской дивизии, державшее более суток натиск красных войск, вынуждено было остановиться и расчищать завалы на заснеженной дороге. Пока растаскивали преграды, освобождая дорогу и утопая в снегу по пояс, застрявшие войска почти полностью полегли под огнем пулеметов и были добиты неуклюжим, через снежные топи, наскоком конницы красных эскадронов. Уставшие смертельно уральцы, голодные, без поддержки пулеметов и конницы, были порублены и перемешаны со снегом. После дикой, со звериным оскалом на лицах, рубки, поле боя выглядело как снежное, с мелкой зыбью и волной море, на поверхности которого как бы плавали тела порубленных солдат, и пенилась на закате волна с красным оттенком.