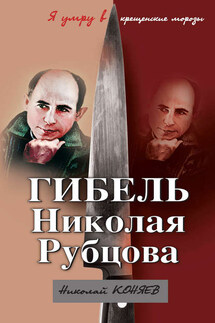

Гибель Николая Рубцова. «Я умру в крещенские морозы» - страница 23

Но ведь такие ответы, такое отношение хозяев ночлега предполагают, что их собеседник и сам погружен в стихию народной жизни, что он расслышит несказанное, не оскорбит беззащитной простоты... А когда вместо него появляется человек с психологией «сына морских факторий», когда ясно, что, кроме тупости и идиотизма, ничего не увидит он в этой почти обескровленной кремлевскими упырями жизни, этот человек рискует оказаться в пустыне своей гордыни, где и суждено завершиться избранному им пути:

Смерть – бессмысленная и нелепая смерть бродяги...

Однако в романтической антитезе непо€нятой личности и тупой человеческой массы смерть эта приобретает почти трагедийное звучание. Тем более что согласно романтическому канону даже сама равнодушная природа не остается безучастной к гибели гордого человека: «Он умер, снегами отпетый...»

И только люди:

Но странно, первое чувство неприятия человеческого равнодушия, запрограммированное самой ситуацией, быстро проходит, и возникает ощущение совсем другого рода.

Умер чужой человек...

Умер гордец, не знающий смирения, а значит, и сострадания, умер нелепо, глупо, и что же еще сказать, как иначе определить отношение к чужаку людям, которые живут в рамках христианской морали и сострадания, а не в романтических антитезах?

Отношение должно быть сформулировано однозначно, ибо необходимо сразу заявить о своем неприятии произошедшего. Вот и звучит слово: «Бродяга!», а следом – уничижительное, не обвиняющее окончательно, но снимающее всякий романтический флер дополнение: «Наверное, вор».

Сказано жестко, но справедливо.

Сам по себе путь, как бы труден он ни был, не представляет нравственной ценности. Уважаем и почитаем только истинный Путь.

Зрелый Рубцов четко понимает разницу между бродягой и Путником. Отчасти понимал это, как мы видим по стихотворению «Да! Умру я!», и молодой Рубцов...

Во всяком случае, в Ташкенте он почувствовал, что превращается в не нужного никому и не несущего в себе ничего, кроме озлобления, бродягу. Он почувствовал, что выбранный им путь – не тот Путь, который назначено пройти ему.

И вот – поражает в Рубцове это мужество, эта внутренняя сила! – вскоре он круто изменит свою жизнь. Осознав гибельность избранного пути, переступив через обиду, смирив свою гордость, попытается он наладить отношения с родными.

Впрочем, произойдет это спустя полгода, когда ему придется уйти из техникума.

Второй курс, как видно из учебных ведомостей, оказался для Николая Рубцова менее удачным.

По-прежнему хорошие отметки у него по истории, по русскому и иностранному языку да еще по предмету «месторождения и минералогия». Зато по математике, геодезии и техническому черчению «сплошные двойки».

Согласно приказу № 24 от 29 января 1955 года Н.М. Рубцов был отчислен из техникума за неуспеваемость.

«Мы уговаривали его сходить пересдать, а он не захотел...» – рассказывает однокурсница Николая Рубцова Маргарита Анатольевна Салтан.

А другая однокурсница, Евгения Константиновна Савкина, вспоминает, что даже в 1981 году, когда бывшие выпускники встречались на 50-летие техникума, многие и тогда не догадывались, что поэт Николай Рубцов – это Коля Рубцов из их группы...