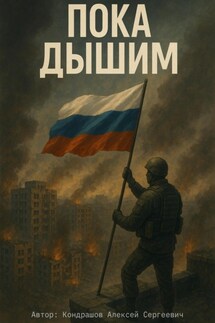

Пока дышим - страница 7

Живым – и готовым сражаться. За хлеб. За дом. За правду. За право не быть частью чужой лжи.

Часть II. Блокпост.

Донецк. Апрель 2014 года.

Тяжёлое небо давило на город, будто сама весна ещё не решилась, стоит ли возвращаться. В воздухе висела густая пыль, перемешанная с дымом от сожжённых шин и чем-то ещё – металлическим, ржавым, старым, будто всё вокруг начало медленно ржаветь изнутри. Донецк затаил дыхание. После штурма облсовета город словно завис между двумя мирами: ещё не война, но уже не мир.

На перекрёстке у старого театра был выставлен первый блокпост. Покрышки, мешки с песком, арматура. Всё собрали за день – сами, своими руками. Сюда шли не боевики и не солдаты. Сюда шли шахтёры, студенты, пенсионеры, у которых тряслись руки, но глаза были твёрдыми. Сюда шли те, кто не уехал.

Среди них был Андрей. Тридцать пять лет, бывший преподаватель истории. Читал лекции о Сталинграде, о Византии, о русских князьях, а теперь держал в руках автомат, который, возможно, вчера кто-то откопал на складе МВД. На нём не было оптики. Он пах маслом и старой кожей. Рядом стоял Славка – молодой парень в затёртой куртке с дыркой на локте. Ему было двадцать два, он работал на шахте имени Засядько, когда шахта ещё работала. Сейчас он был с автоматом – и с глазами, как у тех, кто уже понял: назад дороги нет.

На блокпосту пахло дымом, горелой резиной и каким-то супом – кто-то из женщин принес кастрюлю прямо с кухни. Носили по кругу, разливали в одноразовые стаканчики, кто-то молча благодарил, кто-то прикрывал глаза от усталости. Один из парней, Валера, заваривал чай в алюминиевой кружке – он принёс её из дома. С ней он раньше ходил в походы. Сейчас – в окопы.

– Ну и что ты скажешь своей, если завтра сюда танки поедут? – спросил Славка, выдыхая на ладони. Было холодно, хоть и весна.

– Скажу, что стоял. Что не отвернулся, – ответил Андрей. Он смотрел в темноту дороги, куда могли прийти. Оттуда. С той стороны.

– Думаешь, приедут?

– Думаю, уже выехали. Просто медленно едут.

Вдалеке слышался лай. Где-то хлопала калитка. Город ещё не уснул, но уже не жил – он выжидал. Люди ходили у стен, смотрели в окна, фотографировали флаг над облсоветом. Для кого-то он был символом боли. Для кого-то – свободы. Всё зависело от сердца, а не от телевидения.

Из-за угла появилась женщина – Лариса Ивановна, медсестра с тридцатилетним стажем. Её знали в половине района. Она принесла бинты, зелёнку и пакет с хлебом. И ещё маленький крестик на нитке, который отдала Славке.

– Надень. С ним легче, – сказала она, и её голос звучал, как молитва, усталая, но твердая.

Славка надел. Потом отвернулся и вытер лицо.

Чуть поодаль сидела Маша – девочка лет шестнадцати, в куртке не по размеру. Она писала в дневнике. Никто не спрашивал зачем. Она говорила: «Если нас когда-то спросят – это всё, что останется». Её слова звучали странно в этом грохоте шин, среди автоматов и рычания раций. Но именно эти слова держали многих.

– А если никто не спросит? – однажды заметил Андрей.

– Всё равно, – ответила она. – Память не зависит от телевидения.

Ночью пошёл дождь. Он стучал по покрышкам, по каскам, по плечам. Вода текла по бетону, по затоптанным ботинкам, по лицам. Но никто не расходился. Все стояли. Стояли и ждали. Может быть – приказа. Может быть – начала. А может быть – света.

На рассвете пришёл мужчина – в пиджаке, как на работу. У него был флаг на древке, самодельный. Он поставил его рядом с мешками и сказал: «Теперь вы – не просто пост. Вы – граница». И ушёл. Не сказал имени. Но его запомнили.