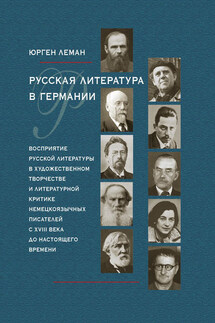

Русская литература в Германии. Восприятие русской литературы в художественном творчестве и литературной критике немецкоязычных писателей с XVIII века до настоящего времени - страница 2

Связи и отношения, возникающие из этой рецепции, отличаются большой сложностью, пути установления контактов запутаны и труднообозримы. История русско-германских отношений знает примеры громадного взаимного обогащения, но также и множество тяжелых недоразумений, глубокое взаимное непонимание. Нередко именно случаи наиболее интенсивной рецепции были обусловлены предрассудками и искажениями фактов и смыслов, отмечены острым противоречием между увлеченностью и страхом, воображаемой близостью и реальной чуждостью. Желанное преодоление дистанции между литературами России и Германии оборачивалось тогда ее невольным возрастанием, а любовь к «другому» – горьким сознанием ее неосуществимости. Особенно наглядным примером может служить в этом отношении рецепция русской литературы у Томаса Манна. Встречаются ситуации, когда контакты устанавливаются при посредстве других литератур, например французской, как свидетельствует об этом история восприятия Тургенева, Толстого, Достоевского. Имеют место случаи, когда увлечение русской литературой приводит к диалогу между самими немецкоязычными авторами; так, благодаря обращению к Достоевскому вступают в контакт между собой Бёлль и Зегерс, а общий интерес к русскому акмеизму способствует встрече Ингеборг Бахман и Пауля Целана.

Средства и формы рецепции характеризуются большим разнообразием: это и переводы, филологически точные, как и вольные, поэтические, близкие к подражанию, это и структурообразующие интертекстуальные отношения (например, в новеллистике Марии фон Эбнер-Эшенбах или в «Волоколамском шоссе I–V» Хайнера Мюллера), и лирические тексты с посвящениями (напр., многочисленные стихотворения поэтов из ГДР посвящены Есенину или Маяковскому), и разнообразные варианты использования тем и мотивов, ведущих свое происхождение из русской литературы (напр., в романе Франца Кафки «Процесс» или в драме Томаса Бернхарда «Охотничье общество»). Как мы могли убедиться, чрезвычайно важной формой рецепции являются литературно-критические эссе и статьи. Многие из них, как, например, работа Вальтера Беньямина о Лескове, имеют большое теоретическое значение, другие, как например, очерки Стефана Цвейга и Германа Гессе о Достоевском, обнаруживают как высокое эстетическое качество, так и глубину историко-философского содержания.

При всем тематическом и интенциональном многообразии русско-немецких литературных отношений в них различимы определенные константы, главные линии восприятия. В центре внимания находится ограниченный круг авторов: Федор Михайлович Достоевский (1821–1881), Лев Николаевич Толстой (1828–1910), Николай Васильевич Гоголь (1809–1852), Александр Сергеевич Пушкин (1799– 1837), Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841), Иван Александрович Гончаров (1812–1891), Иван Сергеевич Тургенев (1818–1983), Антон Павлович Чехов (1860–1904), Максим Горький (1868–1936), Борис Пастернак (1890–1960), Осип Мандельштам (1891–1938), Александр Солженицын (1918–2008). Нередко личность автора вызывает больший интерес, чем его произведения. Во все периоды рецепции наблюдается склонность к восприятию русской литературы в первую очередь как источника сведений социально-политического и культурно-исторического характера при недостаточном внимании к художественной стороне воспринимаемых произведений. При этом на первый план выходит порой тенденция к подтверждению или обоснованию уже существующих, сложившихся в немецкой культуре образов России и русских (литература как отражение «русской души», «азиатского анимализма» и т. п.), к использованию таких «образов чужого» в качестве аргументов, способствующих созданию тех или иных мифологических и идеологических конструкций. В первую очередь это относится к творчеству Достоевского. Инструментализаций такого рода не избегают и большие писатели, иногда использующие один и тот же материал в прямо противоположных целях. Так, в памфлете «Размышления аполитичного», написанном в годы Первой мировой войны, Т. Манн обращается к произведениям Достоевского для того, чтобы легитимировать свою идею «консервативной революции», а десятилетием позже он же в эссе «Гёте и Толстой» эту идею пересматривает и вновь использует для этого тексты Толстого.