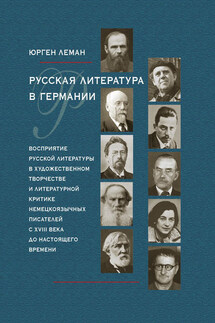

Читать онлайн Юрген Леман - Русская литература в Германии. Восприятие русской литературы в художественном творчестве и литературной критике немецкоязычных писателей с XVIII века до настоящего времени

Русская литература в Германии

Предисловие к русскому изданию

Книга «Русская литература в Германии», над которой я работал с 2009 по 2015 год, представляет собой первый в научной литературе систематический обзор более чем двухвековой истории восприятия русской литературы в творчестве немецких поэтов и писателей, философов и критиков. Свою задачу я видел в научном обосновании того факта, что произведения русских авторов имели для развития литературы стран немецкого языка не меньшее значение, чем опыт других национальных литератур – английской или французской, итальянской или испанской. Наряду с новыми главами в книгу включены и мои прежние научные работы на тему литературной рецепции, создававшиеся на протяжении нескольких десятилетий. Вышедшая в 2015 году в издательстве Мецлера в Штутгарте, книга была благосклонно воспринята читателями и высоко оценена критикой – резонанс, который позволил мне согласиться на русское издание. Я благодарен прежде всего Гёте-Институту в Москве, щедрая финансовая поддержка которого дала возможность перевести и издать книгу. То же касается и московского издательства «Языки славянской культуры», включившего книгу в свою программу. Я также благодарен Дирку Кемперу за помощь и организационную поддержку. Но прежде всего я благодарю своих друзей Наталию Бакши и Алексея Жеребина, за то что они взяли на себя сложную и долгую работу по переводу книги. Читая русский текст, я был поражен и счастлив тем, что они смогли перевести мою книгу с большим знанием дела и чуткостью, компетентно и в то же время стилистически элегантно.

Юрген Леман

1. Введение

«Я чувствую, что русские вещи – это лучшие имена и образы для моих чувств и откровений. И что с их помощью – когда я пойму их лучше, основательнее – я смогу выразить все то, что рвется во мне к ясности и звучанию». Рильке написал эти слова в письме Елене Ворониной 28 мая 1899 года, находясь под впечатлением от своей первой поездки в Россию. Перед нами одно из многочисленных свидетельств почти пожизненного интереса Рильке к русскому искусству и литературе, свидетельство духовного родства, связавшего его с «русскими вещами» и наложившего печать на его творчество, в особенности раннее. Наряду с этим приведенные слова Рильке – одно из множества аналогичных высказываний немецких поэтов, критиков и философов – показывают, насколько интенсивными, глубокими и многосторонними отношениями были связаны между собой культуры России и Германии. Они выразительно подтверждают тот факт, что восприятие русской поэзии имело для развития немецкой литературы не меньшее значение, чем творческая рецепция античности или произведений английских, французских, итальянских и испанских писателей.

Этот союз, для обеих литератур столь плодотворный и результативный, зарождается – если отвлечься от первых контактов, зафиксированных путешественниками, из которых многие представляли себе Россию как страну варваров и необразованных крестьян, – в начале XVIII века с появлением переводов и литературной критики, укрепляется в первой трети века XIX благодаря многочисленным и разнообразным формам творческой рецепции и сохраняет свое значение до сегодняшнего дня. Во многих случаях соответствующие тексты дают примеры поразительно тесного родства и глубокого взаимного интереса, свидетельствуя о стремлении и способности их авторов к конструктивному диалогу в области литературной критики и эссеистики. Историко-литературное значение этого диалога подтверждается активным участием в нем выдающихся писателей обеих стран, таких как Василий Жуковский, Иван Тургенев, Борис Пастернак, Андрей Белый, Сергей Третьяков с русской стороны, и таких, как Райнер Мария Рильке, Томас Манн, Бертольд Брехт, Стефан Цвейг, Генрих Бёлль, Пауль Целан и Хайнер Мюллер с немецкой стороны. С особой выразительностью свидетельствуют об этом случаи личных контактов между русскими и немецкими писателями: встречи Тургенева с представителями немецкого «поэтического реализма», переписка Рильке с Мариной Цветаевой, сотрудничество Бертольда Брехта с Сергеем Третьяковым, беседы Михаила Шолохова с писателями из ГДР, такими как Анна Зегерс или Эрих Нейч.

Особое значение этих контактов проявляется в том, что творческое усвоение произведений русской литературы нередко стимулировало смену художественных парадигм в истории литературы Германии. Это наблюдается и на уровне литературных эпох, и на уровне истории жанров, и по отношению к творчеству отдельных авторов. Так, невозможно представить себе становление реалистической и позднереалистической прозы в литературе стран немецкого языка, не принимая во внимание воздействия русского реализма. Такие разные авторы, как Теодор Фонтане, Мария фон Эбнер-Эшенбах и Леопольд фон Захер-Мазох, учатся у Ивана Тургенева, Герхарт Гауптман и молодой Томас Манн – у Льва Толстого и Федора Достоевского. На рубеже XIX–XX веков Толстой и Достоевский способствуют эпохальному сдвигу в истории литературы и культуры: именно благодаря им социокультурная проблематика, выдвинутая французским и немецким натурализмом, приобретает религиозно-философскую глубину и находит себе художественное оправдание. Так же и переход немецкоязычных авторов (Петер Альтенберг, Герман Бар, Артур Шницлер, Альфред Дёблин и др.) от натурализма к импрессионизму и экспрессионизму совершается в контексте русской литературы, под впечатлением от произведений Толстого и Достоевского, Всеволода Гаршина, Антона Чехова. Когда немецкие писатели, от Томаса Манна и Германа Гессе до Анны Зегерс и Кристы Вольф, решают для себя проблему личности как субъекта художественного творчества, когда они размышляют о границах авторской субъективности, ключевым автором, к которому они обращаются в своих исканиях, является Достоевский. Русская литература нередко входит в круг внимания немецких писателей именно в переломные моменты их творческой биографии: для Рильке русская поэзия и живопись становится на рубеже ХХ века ключом к новому пониманию поэтического образа; Томас Манн ищет у Достоевского ответы на мировоззренческие вопросы, мучавшие его в годы Первой мировой войны («Размышления аполитичного»); Бертольд Брехт создает концепцию «эпического театра» на основе длительного изучения театральных экспериментов Сергея Третьякова и теоретических трудов Константина Станиславского; Пауль Целан, мучительно переживший скандальное «дело Голля», открывает новые пути развития лирической поэзии, опираясь на опыт Осипа Мандельштама, почти отождествляя себя с его поэтической личностью; молодые поэты из ГДР – Райнер и Сара Кирш, Карл Микель, Эльке Эрб и другие представители «Саксонской школы» – находят свой поэтический голос в процессе интенсивного освоения традиции русского символизма, акмеизма и футуризма, в том числе благодаря переводческой практике; драматурги Фолькер Браун и Хайнер Мюллер раскрывают тему кризиса и крушения «реального социализма» с опорой на произведения Чехова, Федора Гладкова и Александра Блока.

В высшей степени плодотворным явилось обращение к русской литературе в жанре эссе. Целый ряд значительных произведений этого жанра, созданных такими немецкими писателями, как Томас Манн, Стефан Цвейг, Георг Лукач, Вальтер Беньямин, а позднее Генрих Бёлль и Кристоф Мекель, посвящены русским. Доминируют две тенденции: с одной стороны, идеологическая и культурно-политическая апроприация, перекодировка (Томас Манн, Георг Лукач), с другой – тяга к фикционализации, к созданию литературных биографий, включающих элемент художественного вымысла (Стефан Цвейг, Генрих Бёлль, Кристоф Мекель). Эти примеры с особой очевидностью показывают, что творческая рецепция включает в себя не только усвоение новых тем, мотивов и художественных приемов, но и теоретическую переоценку личности и творчества русских писателей, вследствие которой возникают новые эстетические концепции, воплощенные в литературных текстах. Такой результат дает, например, соотнесенность в творчестве Германа Гессе его статей, посвященных Достоевскому, и романа «Степной волк», в творчестве Кристы Вольф – связь между ее интерпретацией Достоевского в книге «Чтение и письмо. Вера в земную жизнь» и ее концепции «субъективной аутентичности» в романе «Раздумья о Кристе Т.».

Следует отметить, наконец, и большое культурно-историческое значение эссеистики на русские темы, поскольку рецепция русских писателей входит нередко в контекст мировоззренческих концепций, подвергаясь, с одной стороны, их влиянию, а с другой – трансформируя и развивая сами эти идейные концепции. Первый пример рецепции такого рода относится к середине XIX века, к переводческой деятельности Вильгельма Вольфсона, в чьих переводах явственно дает о себе знать «дух эпохи Гёте»; продолжением этой практики становится эстетизация славянофильства у Рильке, Томаса Манна и ряда других авторов; доминировать подобный подход начинает в период чрезвычайно интенсивного и разнообразного идеологического осмысления творчества Толстого и Достоевского, то есть в конце XIX и в первой трети ХХ века, а кульминации он достигает в процессе многопланового и противоречивого восприятия русской литературы в контексте диалектического и исторического материализма в ХХ веке – у общественных деятелей (Роза Люксембург) и философов (Георг Лукач), но также и у поэтов (Бертольд Брехт, Анна Зегерс, Сара Кирш и др.).

Рецепция такого рода особенно показательна, когда речь идет о некоторых вариантах трансформации литературных текстов, обеспечивающих их социополитическую актуальность в культуре переходных эпох, – тема, вызывающая подчеркнутое внимание современной культурологии (см. напр., работы Яна и Алейды Асман). Вопреки традиции XIX века с ее пониманием истории литературы как формы создания культурной идентичности народа и нации, история рецепции призвана маркировать прежде всего разрывы и переломные моменты в гомогенном и последовательном на первый взгляд развитии национальной культуры. Ее задача – высветить связь между степенью интенсивности и характером восприятия иностранной литературы и фазами кризисов и эстетической дезориентации в литературе принимающей. Рост влияния русских писателей, прежде всего Толстого и Достоевского, наблюдается именно в те кризисные периоды немецкой истории, когда возникала потребность в новых ценностях, когда рождались новые религиозные и философские дискурсы. Страстная заинтересованность, с которой воспринималась русская литература в 1900-е годы, воодушевление, с которым не только писатели, но и философы, социологи, теологи, психологи набрасывались на сочинения Достоевского, выявляют степень той духовной опустошенности и интеллектуального застоя, который испытывала Германия эпохи Вильгельма II. Вместе с тем именно в такие периоды подлинно диалогические и творчески продуктивные формы рецепции чаще всего подменяются безоглядным присвоением и инструментализацией иностранных текстов, невыносимо огрубленными, неуважительными, равнодушными к их эстетическим достоинствам интерпретациями. В особенности это относится к немецкой рецепции Достоевского в первой трети ХХ века. Стремление поставить чужой опыт на службу собственным интересам, обрести новые духовные ориентиры с опорой на русскую литературу, наблюдается в самых различных областях социальной жизни, проявляется в самых различных идеологических формах. Таковы, например, известные попытки критики культуры с крайне консервативных позиций (Меллер ван ден Брук, Освальд Шпенглер, Томас Манн) в «конце века» и после проигранной Первой мировой войны; таковы усилия заново создать идеологическую платформу для строительства социалистических общественных отношений после Второй мировой войны в ГДР (о том, что поиски такой платформы велись и в западногерманской философии, свидетельствует биография Достоевского, написанная в те годы Рейнгардом Лаутсом). Аналогичные попытки предпринимались и в области естествознания; так, психоанализ приобрел свои характерные черты благодаря размышлениям Фрейда над Достоевским.