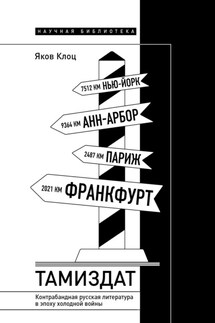

Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны - страница 2

Что такое тамиздат?

Образованный по аналогии с сокращениями «самиздат» и «госиздат», «тамиздат» означает публикацию «там», то есть за границей. Представляя отвергнутые, урезанные цензурой или вовсе не предлагавшиеся для публикации на родине рукописи, которые теми или иными путями были тайно вывезены за границу и напечатаны в другой стране с ведома или без ведома и согласия автора, тамиздат в значительной мере сформировал русский литературный канон XX века: достаточно сказать, что едва ли не бо́льшая часть произведений классической русской литературы того времени впервые была издана «там», задолго до того, как ее, уже во время или после перестройки, напечатали в России. Как будет показано в главах этой книги, тамиздат служил посредником в отношениях между находившимися в СССР авторами и советским литературным истеблишментом, с одной стороны, и с нонконформистским андеграундом – с другой, тогда как сама перспектива публикации за рубежом, не говоря уже о последствиях подобного рода трансгрессии, не могла не влиять на идеологическую позицию авторов. Следовательно, тамиздат как практика и институт был не менее знаковой составляющей русской литературы после Сталина, чем более привычные и лучше изученные внутренние явления – самиздат и госиздат. Цель этого исследования – переосмыслить традиционное представление о позднесоветской культуре как об оппозиции между официальным и андеграундным «полями», представив ее как транснациональную, динамичную и трехмерную систему.

И исторически, и терминологически «тамиздат» моложе «самиздата» – неологизма, восходящего к «самодельным» поэтическим сборникам Николая Глазкова, составленным еще в 1940‑е годы: автор печатал их на собственной пишущей машинке, а на титульных страницах этих скрепленных вручную экземпляров значилось «самсебяиздат» – пародийный намек на стандартные аббревиатуры «госиздат», «гослитиздат» и тому подобные, неизменно украшавшие допущенные к печати издания в Советской России. В конце 1950‑х годов Глазков получил официальное признание как поэт, но изобретенная им практика, метко обозначенная неологизмом «самсебяиздат», впоследствии сократившимся до «самиздата», стала настоящим символом истории русской литературы в XX веке6. Но если под самиздатом подразумевают написанный от руки или отпечатанный на машинке текст, распространяемый внутри страны без официального разрешения в относительно узком кругу посвященных читателей, которые, в свою очередь, копируют его и передают другим, тамиздат – это текст со всеми формальными атрибутами печатного издания, опубликованный за рубежом после того, как он, то есть рукопись или машинопись, пересек границу страны происхождения. Чтобы считаться тамиздатом, текст должен оказаться в зарубежной литературной юрисдикции (по крайней мере до тех пор, пока не вернется на родину напечатанным), где он начинает новую жизнь. В узком смысле тамиздатом называют тексты, пересекшие государственную границу дважды: туда – в виде рукописи и обратно – уже как печатное издание. Такова судьба всех исследуемых в этой книге текстов (за исключением «Одного дня Ивана Денисовича», роли которого в утечке других рукописей, в том числе рукописей самого Солженицына, за рубеж посвящена первая глава).

В путешествие контрабандной русской литературы туда и обратно, за границу и снова на родину, сначала в виде рукописи, а затем в виде печатного издания, было вовлечено множество участников: автор, чье имя могло значиться или не значиться на обложке и титульной странице вне зависимости от того, осуществлялась ли публикация с его ведома и согласия; один или несколько посредников и контрабандистов, переправлявших рукопись за границу собственноручно или с дипломатической почтой, зачастую при содействии друзей автора либо иностранных дипломатов, находившихся в СССР и обладавших почтовыми привилегиями; редактор, получавший рукопись, когда она пересекала границу, и готовивший ее к публикации в своем или чужом издательстве или периодическом издании; критики, в том числе русские эмигранты, западные слависты, ученые и журналисты; эмигранты и западные читатели – как правило, первая аудитория «беглых» рукописей; еще один посредник-контрабандист (аспирант или ученый, ехавший в СССР по обмену, журналист и т. д.), тайком провозивший печатное издание обратно в Советский Союз через каналы посольства или как-то иначе, с авторским гонораром или без; наконец, читатель на родине, который мог быть уже знаком с этим текстом по самиздату (или даже по более ранней публикации в госиздате).